“十四五”煤炭行业生态环境保护与资源综合利用发展路径分析

时间:2021-09-14 来源:中国煤炭杂志官网 分享:★ 生态矿山 ★

“十四五”煤炭行业生态环境保护与资源综合利用发展路径分析

煤炭是我国的基础能源,为了满足我国经济社会高速发展带来的能源需求,我国原煤产量由21世纪初的13.8亿t快速增长至2013年的峰值39.7亿t。2013年后,受到经济发展进入新常态、能源结构调整、产业转型和淘汰工业落后产能等诸多因素的影响,我国的原煤产量依然保持在35~39亿t的水平,煤炭仍然是国民经济发展的重要燃料和原料来源[1]。为了解决大规模煤炭资源开发带来的环境问题,国家相关主管部门、地方各级政府、行业协会、煤炭生产企业、高校及科研院所等机构,分别从政策制定引导、行政管理和技术研发应用等多层面开展了一系列相关的工作,不断推进矿区生态环境治理,发展矿区资源综合利用,扩大土地复垦面积,推动矿区生态文明建设。

随着煤炭供给侧改革和能源结构调整的进一步深入,黄河流域生态保护与高质量发展战略的实施,2030年实现碳排放达峰和2060年实现碳中和目标的确定,煤炭行业面临着更加复杂的发展环境,在此背景下研究煤炭行业“十四五”期间生态环境与资源综合利用发展路径,对煤炭行业高质量发展具有重要意义。

1 基本情况

1.1 煤炭生产

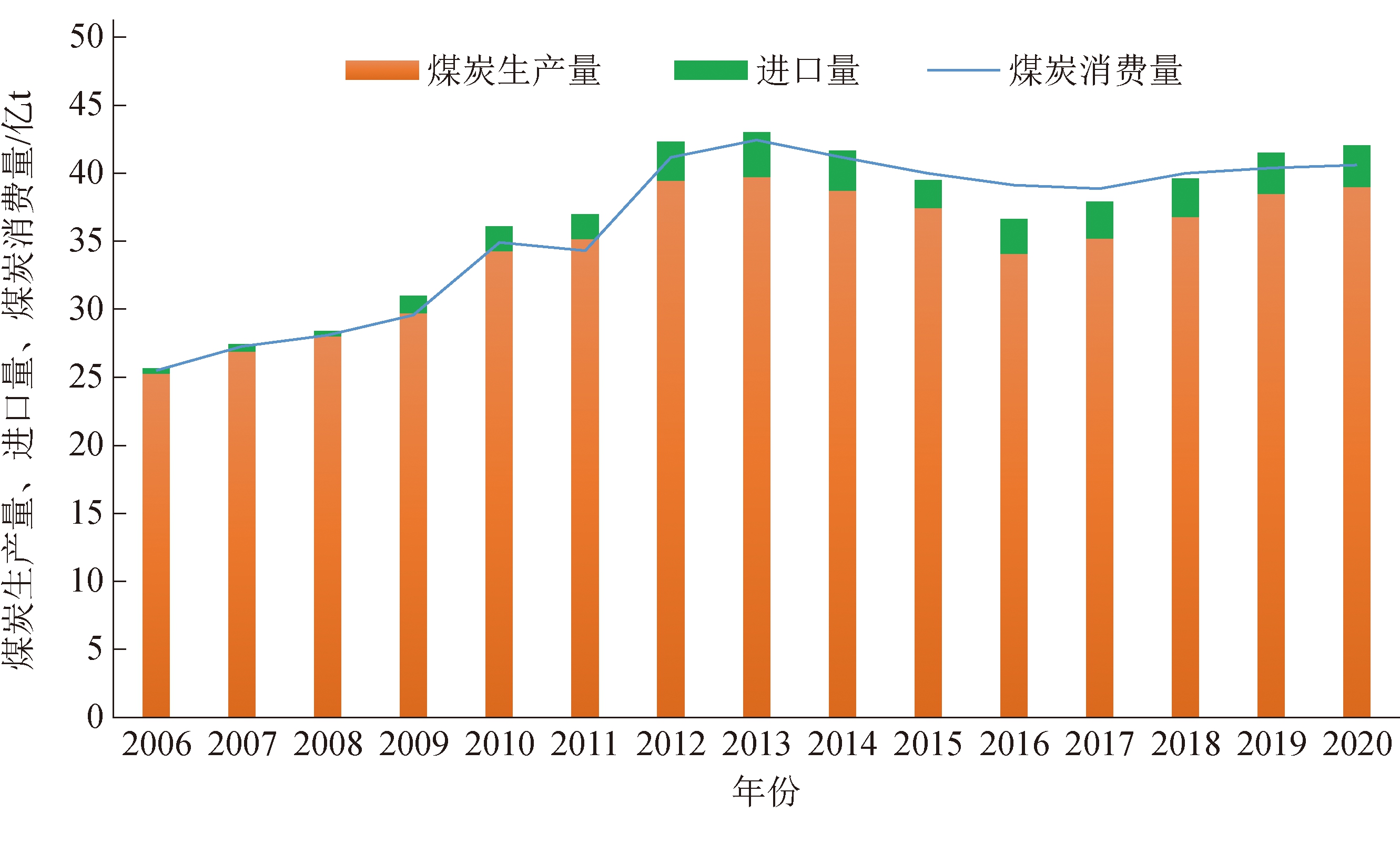

经历了“十一五”和“十二五”初期的高速增长,进入“十三五”以来,我国煤炭生产规模保持在较为稳定的水平,根据国家统计局数据显示,2020年我国原煤产量为39亿t,与“十二五”末期相比增加了1.5亿t。2020年煤炭进口规模与2015年相比也有较大幅度的增长,进口量由2015年的2.04亿t增加至2020年的3.04亿t。 “十三五”期间我国煤炭消费总量保持在40亿t左右,与“十二五”末期煤炭消费总量约为40亿t基本持平,根据国家统计局发布数据计算2020年我国煤炭消费约为40.6亿t左右。整体看,“十三五”期间我国的煤炭生产总体保持在相对平稳的高位。2006-2020年我国煤炭生产、进口及消费量情况如图1所示。

注:根据国家统计局数据整理

图1 2006-2020年我国煤炭生产、进口及消费量情况

1.2 煤炭产业布局

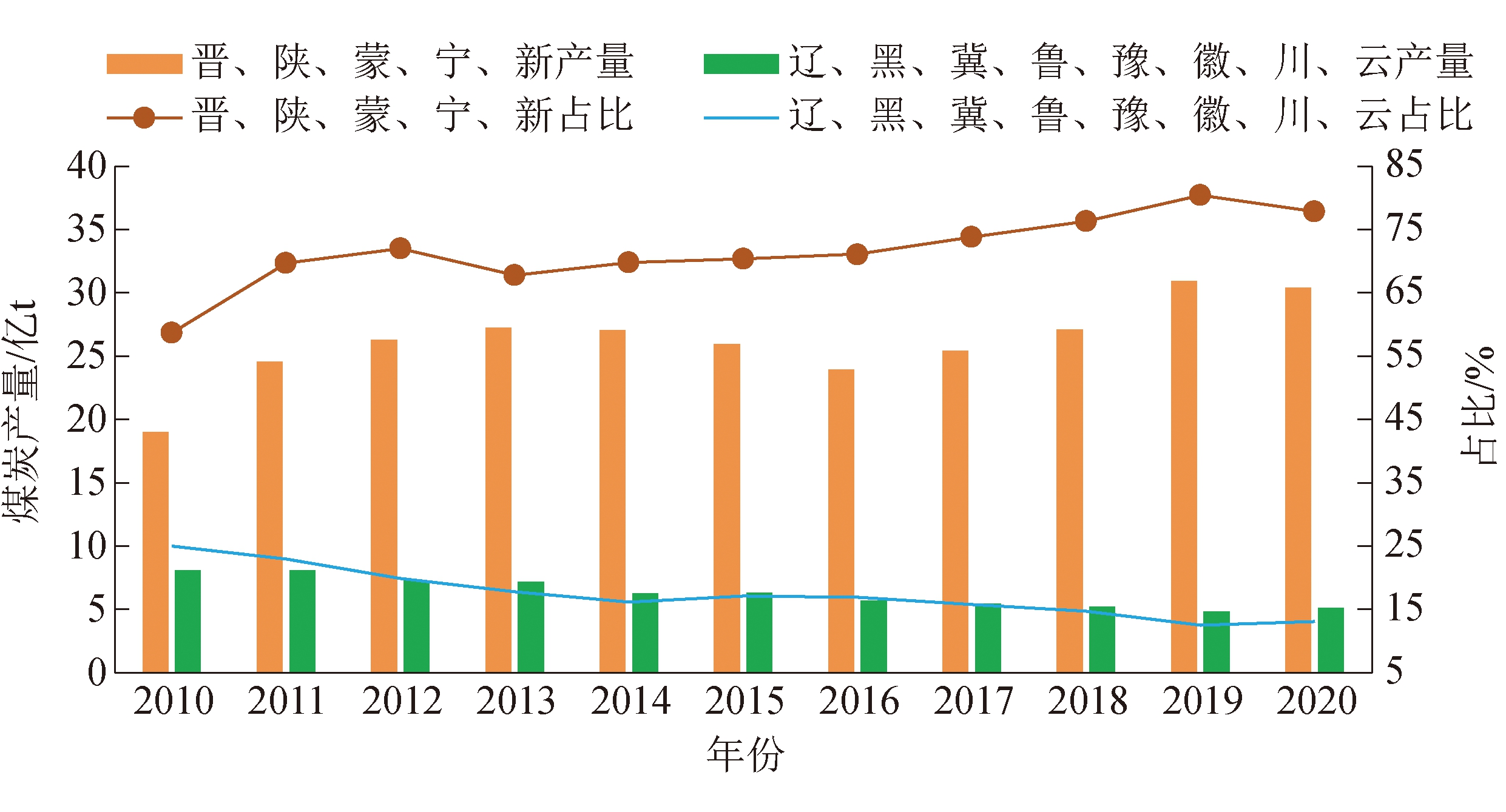

煤炭消费需求的大幅度增长带动了煤炭资源开发规模的扩张,辽宁、黑龙江、河北、山东、安徽、河南、四川和云南等传统煤炭产区煤炭资源枯竭速度加快,煤炭产能逐步向山西、内蒙古、陕西、新疆等西部地区转移。2016年2月,国务院印发了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,煤炭行业淘汰落后产能工作和开发布局调整步伐进一步加快。“十三五”时期,我国煤炭产能进一步向资源禀赋好、开采条件好、生态环境较为脆弱的晋、陕、蒙、宁、新地区集中,2020年晋、陕、蒙、宁、新地区煤炭产量超过30亿t,占全国产量的80%[2]。2020 年底全国煤矿降至4 700 处以下,大型现代化煤矿占比大幅提升,千万吨级煤矿有52 处,煤炭产能达8.2 亿t/a;120 万t/a以上的大型现代化煤矿1 200 处以上,产量占全国的80%左右。2010-2020年我国煤炭产业布局变化情况如图2所示。

注:根据国家统计局数据整理

图2 2010-2020年我国煤炭产业布局变化情况

2 煤炭资源开发对环境影响的分析

2.1 煤炭资源开发对环境影响简述

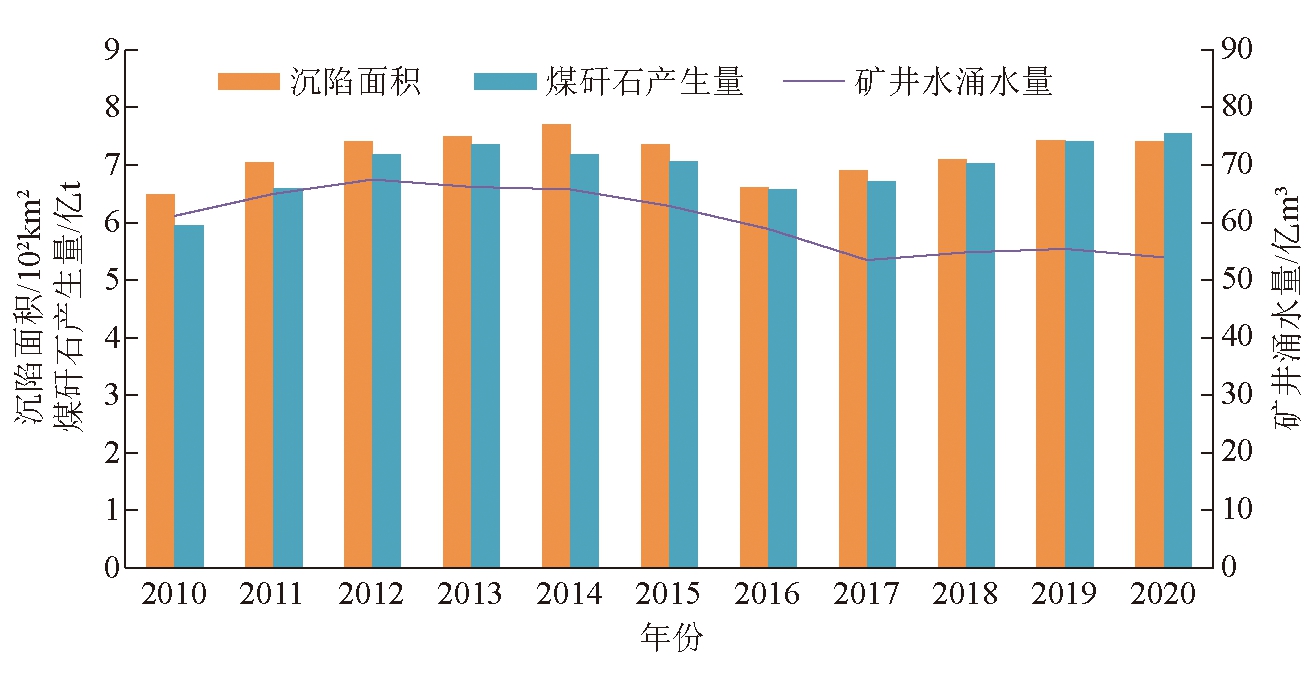

煤炭资源开发利用过程引发的环境影响主要表现为因开采引发的土地沉陷、水资源破坏、植被损害、水土流失等,以及排放的煤矸石、矿井水和矿井瓦斯等矿区废弃物引发的环境问题[3-4],根据煤炭产量的数据和煤炭资源开发过程中造成的土地沉陷、废弃物排放等情况,测算出2010-2020年煤炭资源开发的环境影响如图3所示。

注:综合国家统计局、行业协会及文献数据测算

图3 2010-2020年煤炭资源开发的环境影响

2.2 不同区域的环境影响分析

我国煤炭生产区域遍布全国大多数省份,不同省份的生态环境基础状况各异,煤炭资源开发过程对矿区生态环境的影响也因区域不同而存在较大的差异。河北、辽宁、山东、江苏等东部省份,煤矿大多处于生态自我修复能力较强、土地资源稀缺区域。“十三五”期间,东部地区大量小型煤矿和资源枯竭矿井退出,这一时期煤炭开发过程环境矛盾主要集中在沉陷土地、煤矸石和煤矿瓦斯等方面。

中部和东北地区“十三五”期间煤炭产能退出规模也较大,主要集中在吉林、黑龙江、江西、河南、湖北和湖南等省份,这部分产能退出省份煤炭资源开发过程环境影响主要表现土地沉陷、煤矸石和矿井水等方面;山西和安徽两省“十三五”期间煤炭产量保持在较高水平,安徽省煤炭开采造成的环境影响主要集中在土地沉陷、煤矸石和煤矿瓦斯方面;山西省承接了其他省份退出的煤炭产能,煤炭产量保持较高水平,煤炭开采造成的环境影响主要体现在土地沉陷、水资源破坏、水土流失、煤矸石和煤矿瓦斯方面。

西部地区省份中,内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆等六省份,从自然环境看矿区大多处于干旱、半干旱区域,且水资源短缺,林草植被面积与其他地区相比较为稀少,总体上来看,地区生态环境、生态自我修复能力、环境承载力均较差。“十三五”期间上述区域承接了其他省份退出的大量煤炭产能,大规模煤炭资源开发造成的环境影响主要集中在浅表水资源破坏、水土流失、荒漠化和林草植被及草原植被的破坏,且煤矸石、矿井水的排放规模也较大;重庆、四川、贵州、云南、广西等西南省(市)区,相比其他地区而言水资源较为丰富,生态环境、环境自我修复能力和环境承载力都较好,“十三五”期间除贵州外,煤炭产能退出规模也较大,煤炭资源开发造成的环境影响主要集中在煤矸石、矿井水和煤矿瓦斯方面[5-8]。

3 煤矿区生态环境保护与资源综合利用现状

3.1 土地复垦

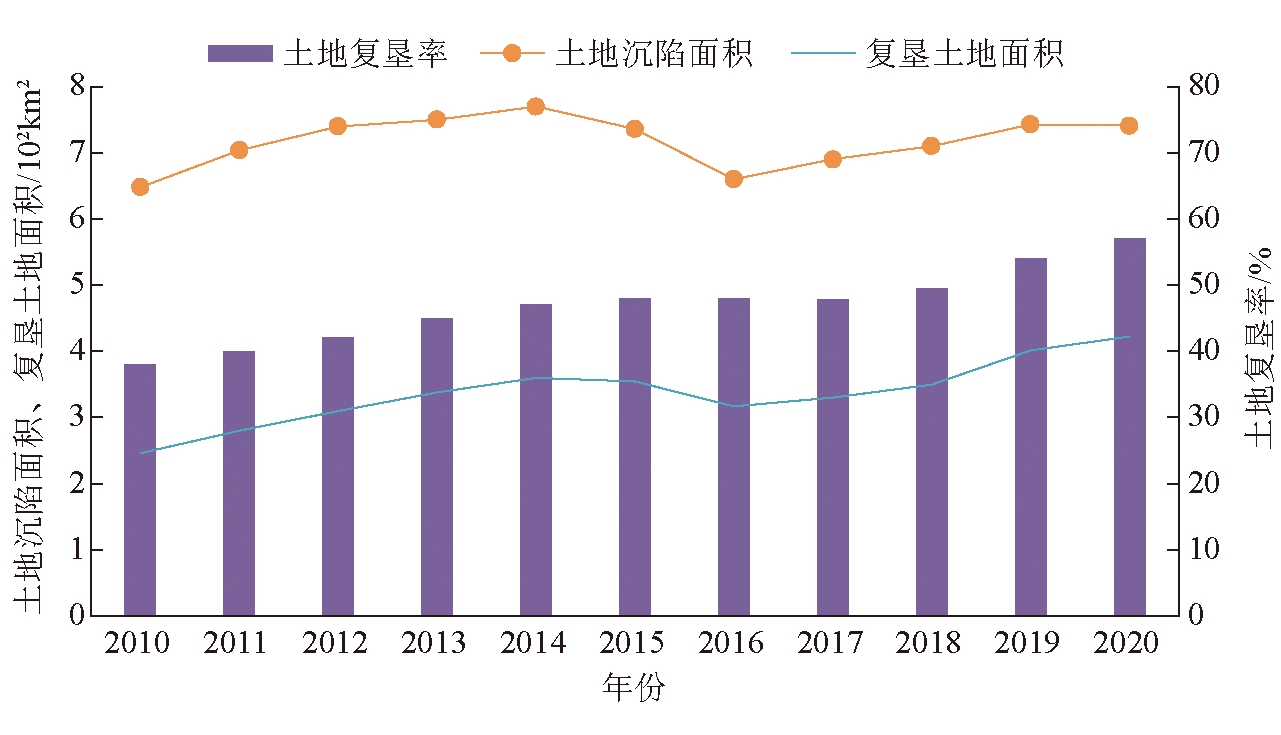

土地复垦是解决煤炭资源开发过程造成的土地沉陷、耕地损毁的最主要途径。我国的矿山土地复垦工作开展较早,起步于20世纪70年代东部平原矿区沉陷区治理,随着土地复垦相关法律法规体系的逐步建立和完善,土地复垦的资金和技术投入也进一步加强[9]。“十三五”期间,国家相关主管部门进一步加大了对沉陷区治理的政策扶持力度,2016年国务院办公厅印发《关于加快推进采煤沉陷区综合治理的意见》,国家发展改革委作为召集人联合民政部、财政部、人力资源部、国土资源部、环境保护部、水利部等部委建立了采煤沉陷区综合利用部际联席会议制度,相关主管部门进一步加大了对采煤沉陷区治理的资金支持力度。这一时期,涌现出了徐矿贾汪潘安湖湿地公园、淮南顾桥矿和大通湿地、国家能源集团准格尔矿区等土地复垦典型,其中潘安湖湿地公园开创的“基本农田整理、采煤塌陷地复垦、生态环境修复、湿地景观开发”“四位一体”的建设模式取得积极成效。截至2020年底,全国煤矿土地复垦率达到57%,较2015年提高9个百分点。2010-2020年煤炭行业土地复垦情况如图4所示。

注:根据历年煤炭行业发展报告整理

图4 2010-2020年煤炭行业土地复垦情况

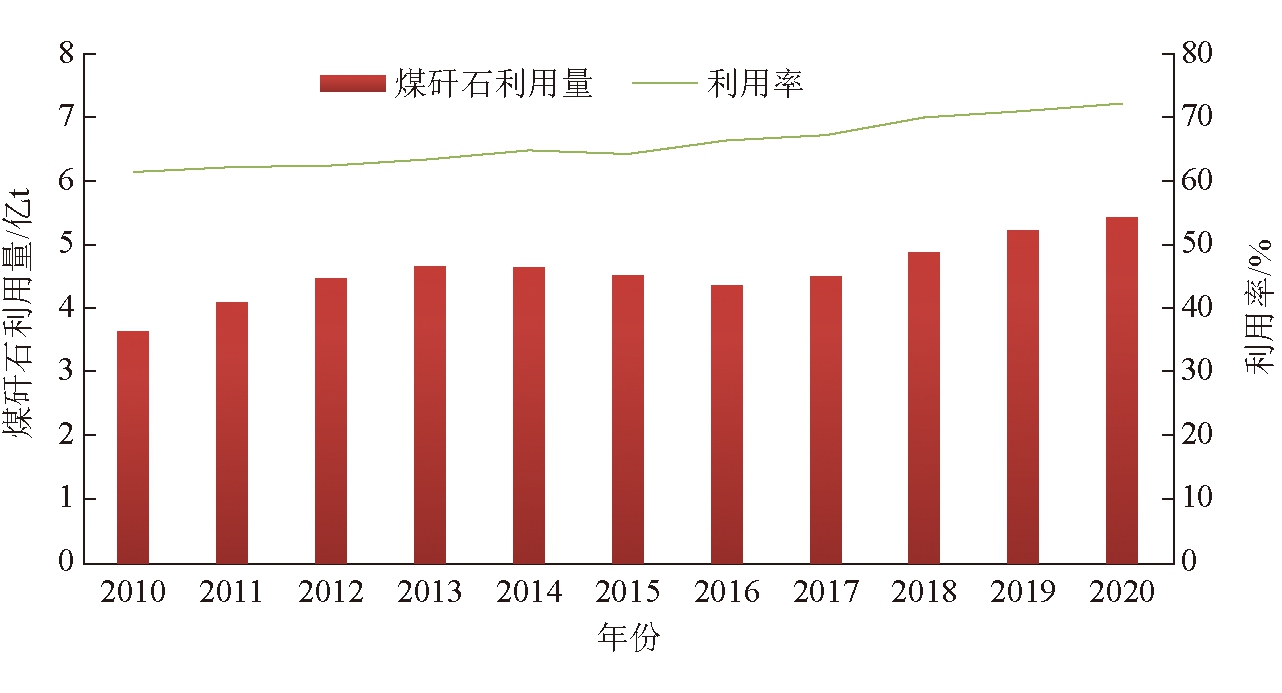

3.2 煤矸石资源综合利用

发展资源综合利用是解决煤炭矿区煤矸石、矿井水和煤矿瓦斯等废弃物排放环境影响的最主要途径。在“十二五”的基础上,政府相关主管部门陆续通过开展大宗固体废弃物资源综合利用基地建设、修订《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》、设立国家绿色矿山名录推进绿色矿山建设等方式,推动资源综合利用的发展。截至2020年底,煤矸石资源综合利用率已达到72.2%,与2015年相比增加了8个百分点,其中煤矸石及低热值煤发电装机规模达到4300万kW[10-11],利用煤矸石、煤泥量达到1.5亿t/a,综合利用发电机组运行管理和环保控制水平大幅提升,大、中型综合利用机组基本实现了超低排放改造。2010-2020年我国煤矸石资源综合利用情况如图5所示。

从煤矸石资源综合利用的途径来看,主要集中在煤矸石发电、生产建筑材料、井下充填、采空区回填、筑路和土地复垦等方面,采空区回填、筑路和土地复垦等方式利用的煤矸石量占总利用量的56%,用于煤矸石及低热值煤发电的煤矸石量在30%左右,用于生产建筑材料的煤矸石资源综合利用量占比超过11%。

注:根据历年煤炭行业发展报告整理

图5 2010-2020年我国煤矸石资源综合利用情况

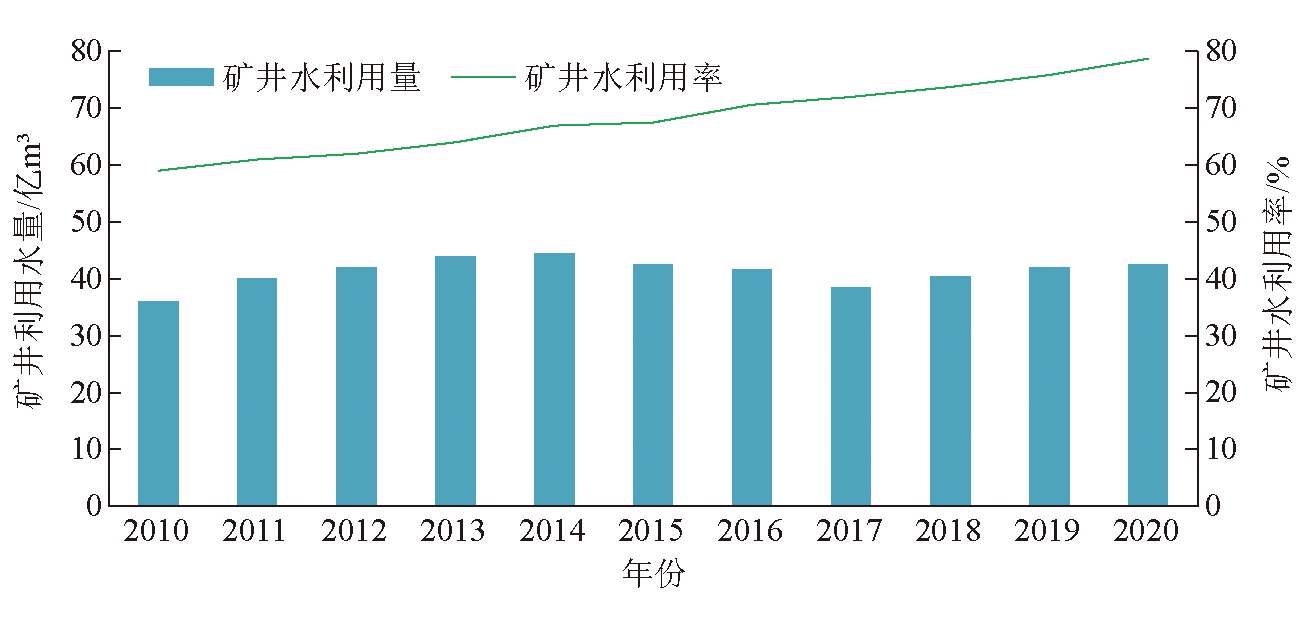

3.3 矿井水综合利用

“十三五”期间,煤炭产能逐步由江苏、安徽、江西、河南、四川等传统大涌水矿区向晋、陕、蒙、宁、新等水资源匮乏地区转移,矿井水涌水量总体呈下降趋势。这一时期,国家进一步加大了矿井水等非常规水资源综合利用的政策推进力度,《国家节水行动》中明确要求在缺水地区加强矿井水的多元、梯级和安全利用,地方各级政府也配套出台了严格的矿井水综合利用管理措施,推进煤炭矿区矿井水利用。2020年10月生态环境部、国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》中,对矿井水的利用进行了更加明确的规定,要求通过优化开采范围和开采方式、采取针对性处理措施等,从源头减少和有效防治高盐、酸性、高氟化物等矿井水排放;明确要求矿井水应优先用于项目建设及生产,鼓励多途径利用多余矿井水,可以利用的矿井水未得到合理、充分利用的,不得开采及使用其他地表水和地下水水源作为生产水源,并不得擅自外排。截至2020年底,全国煤矿矿井水资源综合利用量约为54亿m3,矿井水综合利用率为78.7%,较2015年末增加了10.2个百分点。2010年-2020年我国矿井水利用情况如图6所示。

注:根据历年煤炭行业发展报告整理

图6 2010年-2020年我国矿井水利用情况

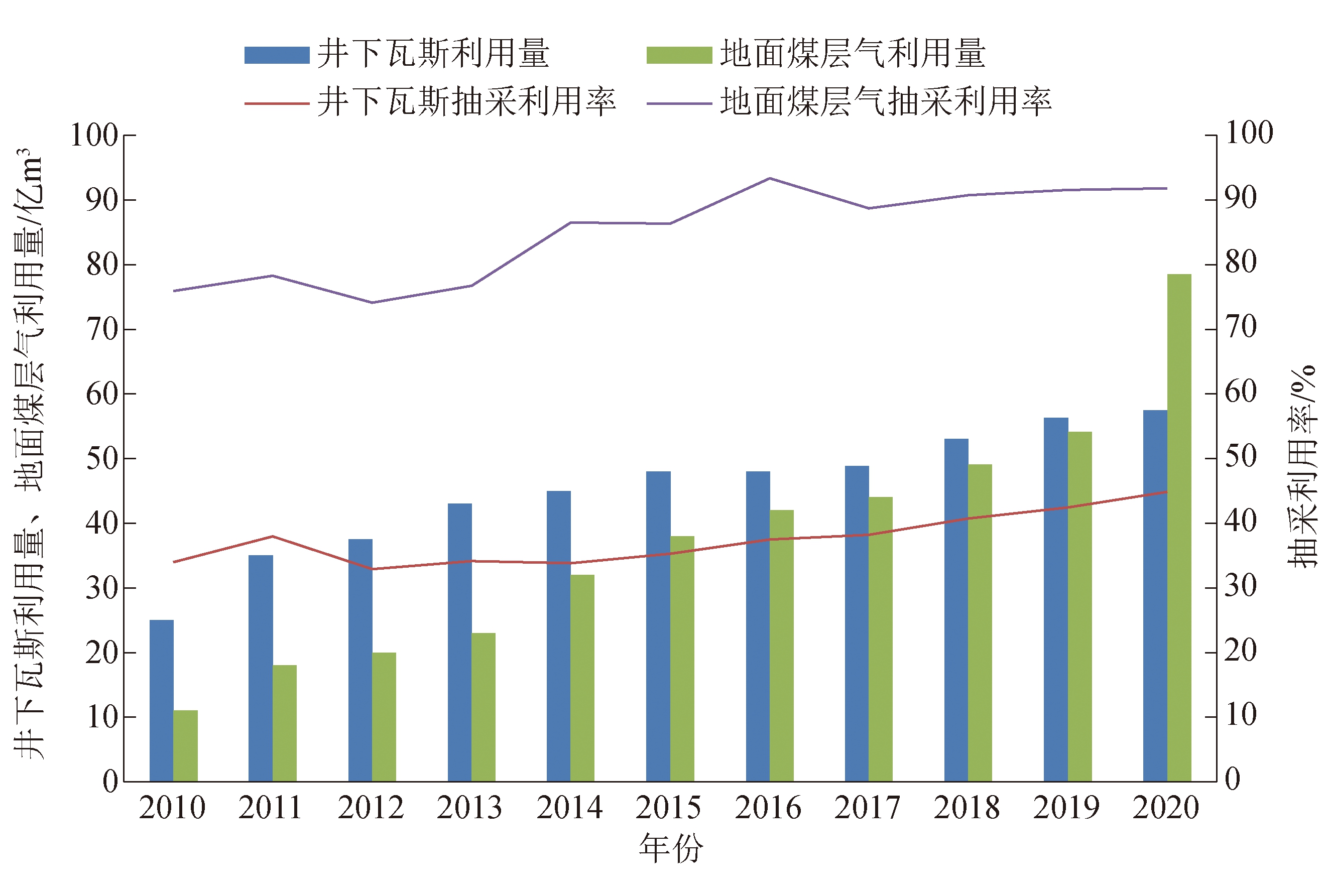

3.4 煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用

煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用是煤炭矿区资源综合利用的重要内容之一,自2013年国务院办公厅发布《关于进一步加快煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用的意见》以来,确定了税费扶持政策和煤层气价格及发电上网政策,极大地推动了煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用的发展。2015年2月国家能源局印发《煤层气勘探开发行动计划》,进一步推动了煤层气勘探开发和煤矿瓦斯抽采利用。“十三五”期间,煤层气地面抽采量大幅增长,煤矿瓦斯抽采利用量逐步增加,煤矿瓦斯提纯制LNG、CNG技术、中低浓度瓦斯发电及乏风瓦斯逆流氧化等技术得到了快速推广和应用。截至2020年底,全国煤层气抽采利用率由2015年的86.4%增加至2020年的91.8%,井下瓦斯抽采利用率由2015年的35.3%增加至2020年的44.8%。2010-2020年我国煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用情况如图7所示。

注:根据历年煤炭行业发展报告整理

图7 2010-2020年我国煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用情况

3.5 共伴生资源及其他

煤系共伴生矿物的资源化利用是矿区资源综合利用重要内容之一,煤系共伴生资源主要包括了油母页岩、煤系高岭土、硫铁矿、石墨、膨润土、硅藻土、耐火黏土,以及镓、锗、锂等金属矿产[12-13]。油母页岩、煤系高岭土、耐火粘土煤系共伴生矿物的资源化利用开展较早,“十三五”期间,煤系油母页岩炼油产量保持在50万t/a左右,以抚顺矿业集团有限责任公司、窑街煤电集团有限公司为代表;开展煤系高岭土资源综合利用,以晋能控股煤业集团塔山煤矿公司、内蒙古准格尔矿区等为代表;国家能源集团在镓、锗、锂等高价金属元素提取技术研发方面也走在了前列。

“十三五”期间,为适应国家和地方日益提高的燃煤工业锅炉排放、煤场等矿区无组织排放和污水、废水处理等环保要求,各煤炭企业加大了矿区燃煤工业锅炉的改造力度,通过加装脱硫脱硝除尘设施,低效高排工业锅炉改为高效煤粉工业锅炉、电锅炉和天然气锅炉,实施矿区热电联供,推进风源热泵、水源热泵和余热余压利用等多种技术在矿区的应用,全面提升矿区采暖用热过程的环保控制水平。同时,加快推进矿区煤场堆存、煤炭转运等环节的无组织排放治理,建设全封闭煤仓、建设抑尘网和喷淋装置,响应国家号召实施“公转铁”等方式,全面提升矿区生态环境面貌,取得了积极成效。

4 存在的主要问题

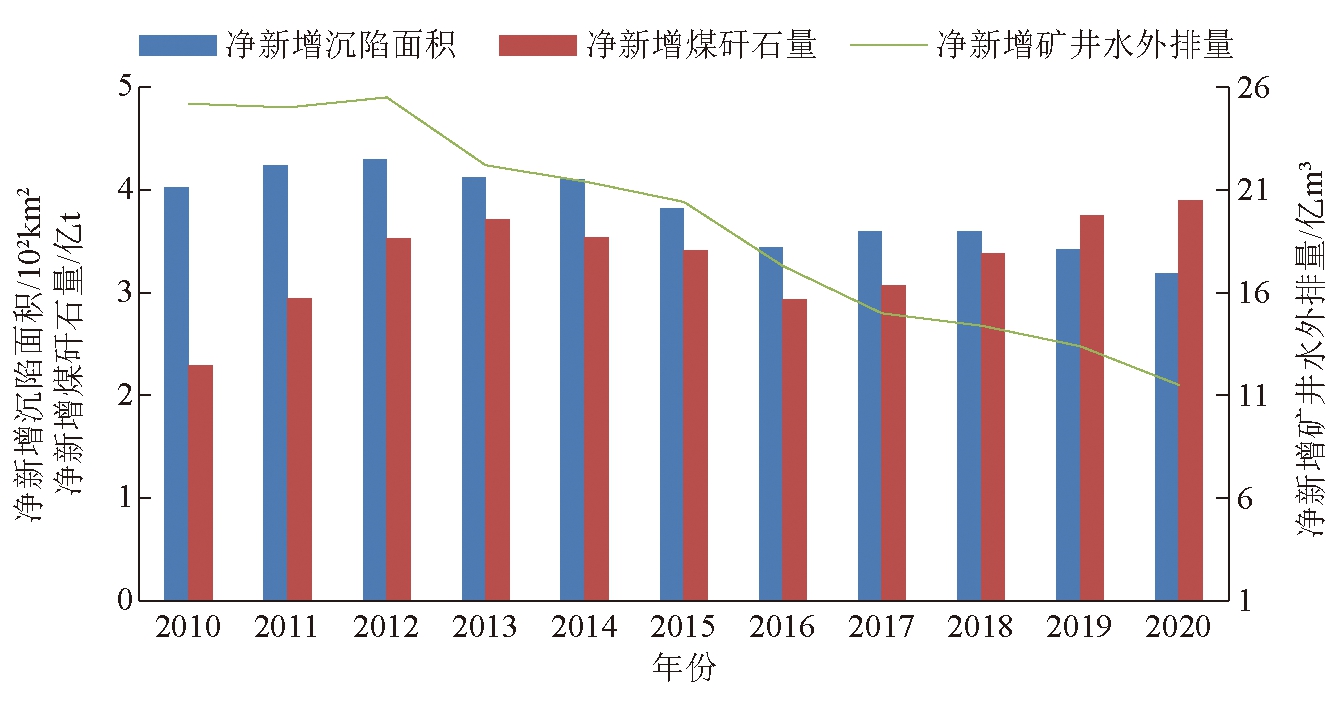

4.1 煤矿区生态环境欠账依然较多

“十三五”期间,虽然政府层面强化了相关政策的支持力度,各级煤炭企业在煤炭运行形势好转后也进一步加大了生态环境保护资金的投入力度,加大了煤矸石不升井、煤矸石井下充填、煤矸石生产建材产品等相关技术应用,矿井水利用途径也大为扩展,但煤炭资源开发长期处于高位,煤炭产能也进一步向西部、西北部生态环境脆弱地区转移,矿区环境治理、生态修复和资源综合利用都面临较大的压力,现有能力无法对新增的沉陷土地、煤矸石和矿井水进行有效利用,导致净新增废弃物量依然较大。2010-2020年我国矿区净新增沉陷面积、净新增煤矸石量和净新增矿井水外排量情况如图8所示。

注:根据历年煤炭行业发展报告整理

图8 2010-2020年我国矿区净新增沉陷面积、净新增煤矸石量和净新增矿井水外排量情况

4.2 煤炭资源综合利用面临困境

“十三五”期间,矿区资源综合利用发展面临的困境主要表现在以下几个方面。

4.2.1 煤矸石综合利用面临诸多问题

一是煤矸石资源化利用能力基本到达极限,表现为煤矸石综合利用电厂在国家资源综合认定取消后,优惠政策落实难。受多种因素影响,中、小型煤矸石电厂数量急剧减少,大型煤矸石电厂、低热值煤电厂生存也面临较大的压力,整个产业面临较大的生存压力,综合利用发电消纳处理煤矸石、煤泥的能力即将接近峰值;二是煤矸石建材产品技术附加值普遍偏低,与其他建材产品相比,成本和技术上都处于劣势,又受限于煤炭产业布局和煤矸石建材产品的经济运输半径,西部地区煤矿发展煤矸石建材产品的潜力有限,东部地区的煤矸石建材类项目已达到峰值;三是煤矸石井下充填成本偏高,年充填利用煤矸石规模增长缓慢,亟待国家出台技术规范以及力度更大的减税退税优惠政策[13]。

4.2.2 矿井水继续扩大利用规模的难度大

吨煤涌水量大的矿区企业自用有限,亟待建立产业化发展模式。以辽宁、黑龙江、河北、安徽、河南、贵州、云南、四川等省为代表的煤炭矿区以及西部个别吨煤涌水量大的矿区,由于矿井涌水量大,企业自身利用量有限,经过处理后的矿井水无法得到有效利用。开展产业化利用,如对外供水又面临市场、政策及资金等多方面的制约,亟待从政策、体制等多个方面,破解当前吨煤涌水量大的矿区矿井水利用难的问题。

4.2.3 煤矿抽采瓦斯利用率有待进一步提高

2020年井下抽采瓦斯综合利用率为44.8%,每年仍有大量抽采和风排瓦斯直排进入大气中。主要原因是井下抽采瓦斯和风排瓦斯浓度较低,开展资源化利用的经济效益较差,现有技术和综合利用方式难以实现低成本瓦斯资源化利用,现有的财税扶持政策尚无法抵消成本,煤炭企业积极性不强。

4.3 生态保护与资源综合利用资金投入不足

我国的煤炭资源开发以井工矿为主,随着煤炭产能布局大规模转向晋、陕、蒙、宁、新等生态脆弱地区,生态环境保护的压力也越来越大,需要投入的资金也越来越多,“十二五”“十三五”期间煤炭市场的剧烈波动,对煤炭企业的生态环境保护资金投入也产生了极大的影响。虽然国家和地方针对矿区生态修复,特别是沉陷区治理出台了相关优惠扶持政策,但财税扶持相比大规模的生态环保投入,依然存在较大缺口。与此同时,煤炭产能西移后矿区资源综合利用的投入与产出矛盾也日益突出,现有机制下单纯依赖企业投入的模式可持续性较差,亟待进一步理顺相关资金的投入、税前抵扣等机制。

4.4 政策体系有待进一步完善

资源综合利用政策体系的建设,促进了煤矿区资源综合利用的发展,但仍有待进一步完善,主要表现在以下几个方面。

(1)煤炭资源综合利用管理机制亟待理顺。资源综合利用涉及发改委、能源局、工信部、环境部、财政部、税务局及科技部等多个部门,各个主管部门分别从各自负责的领域推动煤炭资源综合利用的发展,目前缺乏有效的协调机制,难以形成政策合力,相关政策的执行和落实难度较大。

(2)煤炭资源综合利用主要以废弃物资源化利用为主。由于废弃物产生规模大,规模化利用受限于区域市场需求。随着煤炭产能西移,资源综合利用成本过高,废弃物资源综合利用无法计入煤炭生产成本进行税前抵扣,资源开发外部性问题突出。

(3)增值税和所得税优惠目录修订周期过长,覆盖的资源综合利用产品目录范围较窄。在资源综合利用电厂(机组)认定取消后,煤矸石、煤泥综合利用电厂增值税退税难问题突出,相关标准规范存在不合理之处,亟待修订。

(4)地方政府在基础设施建设过程中,缺乏对资源综合利用建材产品的采购支持政策,资源综合利用产品与同功能其他产品相比,制造成本过高,难以在完全竞争情况下打开销路,下游消费需求被严重抑制。

5 “十四五”时期煤炭行业生态保护和资源综合利用发展面临的形势

“十四五”时期煤炭行业面临新的形势和发展挑战,碳达峰和碳中和目标的确立、黄河流域生态环境保护和高质量发展战略实施、能源结构调整和煤炭供给侧改革进一步推进等,将对煤炭行业生态环境保护和资源综合利用发展产生深远的影响。

5.1 碳达峰和碳中和目标的影响

2030年碳达峰、2060年碳中和目标的确定,将深刻影响“十四五”及之后一个时期煤炭行业发展,主要表现在对煤炭生产、转化、流通和终端消费等环节的影响。煤炭生产环节要求更加绿色、低碳、环保,矿区碳汇林种植、风电和太阳能等新能源发展、煤矸石井下充填开采、风源热泵与水源热泵及余热余压利用、中低浓度煤矿瓦斯综合利用和风排瓦斯氧化销毁等将成为下一阶段矿区生态环境保护与资源综合利用发展的重点和热点。在煤炭加工转化环节,将进一步要求加大煤炭洗选加工力度,削减煤炭远距离流通环节的能源浪费,进一步提升终端消费环节的能源利用效率,降低能源消耗。同时,选矸、煤泥等副产物就地转化也迎来新的挑战。

5.2 黄河流域生态保护和高质量发展战略实施

黄河流域是我国主要的煤炭资源富集区和煤炭主产区,占全国煤炭查明资源储量的45.25%,原煤产量占全国的58.73%。黄河流域上中游(甘肃、宁夏、内蒙古)和黄河中下游陕西渭河流域及河南局部区域用水强度高,这一区域的水资源相对匮乏,生态环境脆弱,植被覆盖易受周边煤炭资源开发的影响,煤炭开采造成的水土流失也较为严重[14]。“十四五”期间,要在确保能源安全稳定保障的前提下,有效控制煤炭产能转移后资源开发对黄河流域生态环境的影响,提高煤炭资源绿色开发水平,推动煤炭产业高质量发展。需要从降低煤炭资源开发对水资源、植被和水土保持的影响着手,提高资源综合利用效率,降低废弃物排放对矿区的影响。

5.3 生态文明建设提出新要求

在“十四五”规划和2035远景纲要中,国家明确提出了生态文明建设实现新进步的目标,涉及煤炭行业的内容包括能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高,单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%和18%,主要污染物排放总量持续减少,森林覆盖率提高到24.1%等[15]。“十四五”期间,提升资源综合利用电厂能效、削减污染物排放,加大煤矿瓦斯综合利用,合理利用水源、风源和余热余压资源,降低煤炭资源开发过程的能源消费量,加大矿区生态修复力度,扩大土地复垦、植被绿化面积,推进矿区风电、太阳能发电,通过多种方式推进矿区生态文明建设。

5.4 能源结构调整与煤炭供给侧改革

“十四五”规划纲要中明确提出要推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力的目标,“十四五”末非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右,推动煤炭生产向资源富集地区集中[16]。“十四五”期间,煤炭生产向生态环境脆弱的资源富集地区集中趋势将进一步加强,需要提高煤炭资源绿色开发水平,降低资源开发对矿区生态环境的影响,在矿区生态修复、废弃物资源综合利用方面将面临更大的压力[17]。

6 “十四五”煤炭行业生态环境保护和资源综合利用路径措施

基于煤炭行业“十三五”生态环境保护与资源综合利用发展现状,针对生态环境保护与资源综合利用存在的问题,结合行业发展面临的形势,提出“十四五”相关路径措施如下。

6.1 继续推动煤炭资源绿色开发

在确保“十四五”能源安全稳定供应保障的前提下,因地制宜推进煤炭资源绿色开发,合理控制西部生态脆弱地区煤炭资源开发规模和时序,推动充填开采、保水开采、煤与瓦斯共采、采选充一体化等绿色技术的应用,降低煤炭资源开发对水资源、地表植被的影响,加大水土保持工作力度,降低水土流失面积。

6.2 加强黄河流域煤矿区生态环境保护

研究建立黄河流域煤炭资源开发的生态补偿机制[18],通过设立生态恢复基金等方式,强化黄河流域及周边矿区生态环境保护力度,加大黄河流域上中游、中下游地区生态环境演变的监控,严格控制邻近黄河干流、支流的煤炭资源开发规模,预防和降低煤炭资源开发的生态环境影响。通过生态修复和生态再造等方式,促进黄河流域煤矿与当地生态有机融合,全面推动黄河流域煤炭高质量发展。

6.3 因地制宜推进矿区环境治理和生态修复

“十四五”期间,充分考虑到东部、中部、西部等不同地区的经济社会发展和生态基础等方面的差异,因地制宜地制定煤矿区环境治理和生态修复工作方案,合理安排工作进程;按照保护优先、立体生态功能恢复为主的原则,通过发展森林植被碳汇、现代农业、文化生态旅游、矿区新能源等多种方式,提升矿区环境治理和生态修复成效,提升煤矿区可持续发展水平,提高煤矿区自我造血水平的能力;强化排土场、露天采场和工业广场生态恢复,强化矿区大气污染和水污染防治,加大井工煤矿沉陷区和矸石场恢复治理,切实提高土地复垦率。

6.4 继续发展资源综合利用

继续推进煤矸石资源综合利用。大力推广井下预排矸、矸石不升井技术应用,从源头削减煤矸石产生量,降低西部矿区煤矸石处置和利用压力;推动煤矸石井下充填开采在资源枯竭矿区、稀缺煤种矿区的应用,加大井下充填利用煤矸石量;加大煤矸石用于生产建筑材料、筑路、采空区回填和土地复垦的规模;继续推动煤系共伴生资源综合利用技术研发与应用,提高共伴生资源利用的效率和效益。

进一步加大矿井水利用力度,在缺水地区明确将矿井水作为第一水源,在条件具备的矿区推动保水开采技术应用,降低煤矿开采对地下水和浅表水系的扰动,降低矿井水涌水量;推动吨煤涌水量大的矿区产业化利用示范,拓宽吨煤涌水量大的矿区矿井水利用途径。

进一步加大煤矿瓦斯井下抽采利用规模,提高煤矿瓦斯抽采利用率,推动中低浓度瓦斯提纯制取LNG、CNG技术应用,扩大低浓度瓦斯和风排瓦斯逆流氧化销毁技术应用示范。

6.5 加大政策扶持力度

“十四五”期间,建议加快扶持和鼓励煤炭企业加大土地复垦、发展资源综合利用积极性的政策制定,研究矿区生态环境保护支出冲抵增值税的相关政策,加快修订《资源综合利用企业所得税优惠目录》和《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》,推动资源综合利用相关产品标准制修订,加大科技支持资金对矿区生态环境保护和资源综合利用技术的支持力度,研究制定促进矿区风电、太阳能、碳汇林等发展的支持政策,为全面推进“十四五”煤炭行业绿色高质量发展做好政策支撑。

[1] 中华人民共和国国家统计局.国家统计局统计年度数据[DB/OL].北京:https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01,2020-11-15.

[2] 中国煤炭工业协会. 2020煤炭行业发展年度报告[R/OL].http://www.coalchina.org.cn//uploadfile/2021/0409/20210409091212292.pdf,2021-3-30

[3] 王燕.煤炭开采对生态环境的影响及治理对策[J].煤炭科学技术,2009,37(12):125-128.

[4] 国家发展改革委.关于印发煤炭工业发展“十三五”规划的通知[EB/OL]. http://www.nea.gov.cn/2016-12/30/c_135944439.htm,2016-12-30

[5] 吴亚男,李元实.煤炭开发布局西移对生态环境的影响及对策建议[J].环境影响评价,2017,39(4):10-12.

[6] 米家鑫,张绍良,侯湖平,等.煤炭去产能对矿区生态环境的影响研究[J].中国矿业,2017,26(8):86-92.

[7] 肖欣洁,彭德福.我国矿区生态环境建设与土地复垦现状及问题分析[J].矿山测量,2010(6):81-83.

[8] 常江,胡庭浩,周耀.潘安湖采煤塌陷地生态修复规划体系及效应研究[J].煤炭经济研究,2019,39(9):51-55.

[9] 贺佑国.2020中国煤炭发展报告[M]. 北京:应急管理出版社, 2020.

[10] 吕俊复,杨海瑞,杨方亮,等.低热值煤资源现状与循环流化床发电应用分析[J].中国煤炭,2021,47(3):101-108.

[11] 杨方亮.煤炭资源综合利用发电现状分析与前景探讨[J].中国煤炭,2020,46(10):67-74.

[12] 党晋华.山西省煤矿区生态环境的问题与挑战[J].中国煤炭,2021,47(1):117-121.

[13] 生态环境部.关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知[EB/OL].http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202012/t20201202_811127.html,2020-11-04

[14] 崔艳.我国煤系共伴生矿产资源分布与开发现状[J].洁净煤技术,2018,24(S1):27-32.

[15] 贾强.国内煤炭共伴生矿产资源赋存特征与利用综述[J].华北国土资源,2016(3):53-55.

[16] 牛宝玉.矿井矸石零排放绿色开采技术探讨[J].中国煤炭,2021,47(3):49-52.

[17] 王双明.对我国煤炭主体能源地位与绿色开采的思考[J].中国煤炭,2020,46(2):11-16.

[18] 时光,任慧君,乔立瑾,等.黄河流域煤炭高质量发展研究[J].煤炭经济研究,2020,40(8):36-44.

Analysis on the development path of ecological environment protection and resources comprehensive utilization in coal industry during the 14th Five-Year Plan period

YANG Fangliang,XU Hongna. Analysis on the development path of ecological environment protection and resources comprehensive utilization in coal industry during the 14th Five-Year Plan period[J]. China Coal, 2021,47(5):73-82. doi:10.19880/j.cnki.ccm.2021.05.012

- 相关推荐