“双碳”目标下煤矿低碳运行模式研究与探讨

时间:2023-02-18 来源:中国煤炭杂志官网 分享:★ 生态矿山 ★

“双碳”目标下煤矿低碳运行模式研究与探讨

0 引言

实现碳达峰碳中和是推动我国经济高质量发展的内在要求,为此国家层面进行了一系列决策部署,在《新时代的中国能源发展白皮书》《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》《“十四五”节能减排综合工作方案》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》等政策文件中均涉及碳达峰碳中和相关内容。碳达峰碳中和目标既是推进我国经济高质量发展的国家战略,也将推进经济社会广泛而深刻的系统性变革,对各行各业产生深刻的影响[1]。

能源生产和消费相关活动是最主要的二氧化碳排放源,大力推动能源领域碳减排是做好碳达峰碳中和工作、加快构建现代能源体系的重要举措。2020年我国化石能源消费比重超过80%,是碳排放的主要来源,其中,煤炭消费产生的碳排放量占70%以上。相较于美国、欧盟、日本等发达国家(地区),我国“双碳”目标时间紧任务重。我国现阶段经济社会高质量发展仍需要大量能源消耗,基于我国目前的能源结构与基本国情,煤炭行业的碳排放高居前列,减少煤炭行业碳排放是实现“双碳”目标的重中之重[2-4]。

2016年以来,我国煤炭行业供给侧结构性改革稳步推进,原煤产量保持低速增长。《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示,2021年我国全年能源消费总量为52.4亿t标煤,煤炭消费量占比56.0%,保持持续下降趋势。我国能源结构持续向绿色能源转型。然而,煤炭占化石能源矿产资源已探明储量的94%以上,我国的基础工业依然非常依赖煤炭,能源资源赋存条件和经济社会发展所处阶段决定了相当长时间内煤炭依然是能源供给端的主要支撑,仍需要煤炭发挥基础能源作用,并且很多行业短期内很难找到煤炭的替代品。美国、德国、日本等在碳达峰以后仍然使用煤炭,只是煤炭的用途发生了变化。预计我国在 2060年实现碳中和后,仍需要煤炭发挥电力调峰、碳质还原剂以及保障能源安全等作用,做好经济社会发展的能源兜底保障[1,4-6]。

煤矿既是煤炭的生产单元,也是煤炭等能源的消耗单元,亟需制定相应措施来减少煤矿碳排放。因此,首先要分析煤矿的碳排放源及其构成,并结合煤矿实际找出原煤生产各阶段的碳排放源,是减少煤矿碳排放、保障煤矿低碳运行的必要举措,也是煤炭行业落实碳达峰碳中和目标的具体行动[7-8]。

1 煤矿碳排放源分析

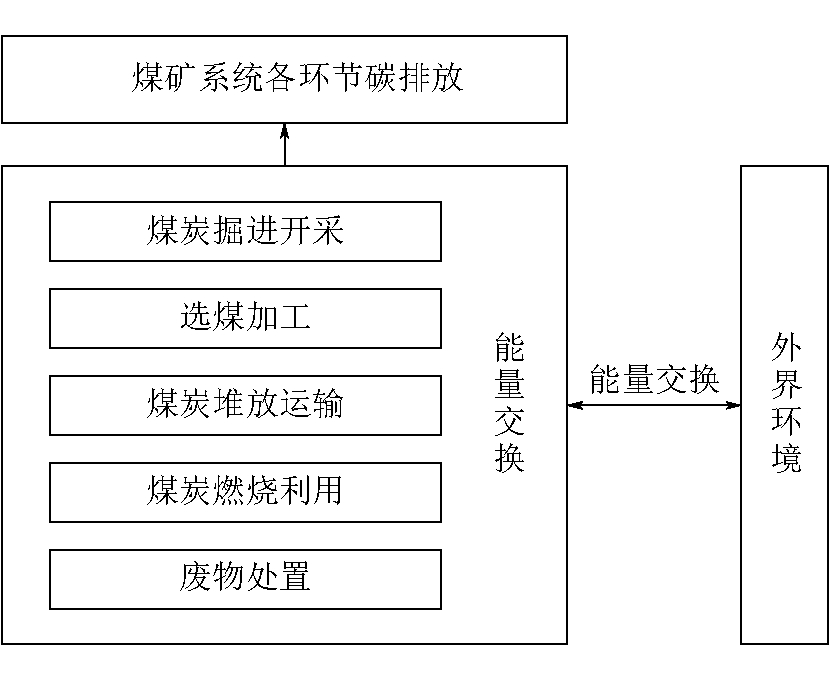

煤矿系统与外界存在物质与能量交换,内部各运行单元也存在物质与能量交换。煤炭从掘进开采、选煤加工、堆放运输、燃烧利用、废物处置等过程都存在能量传输,各环节均会产生不同程度碳排放,包括煤炭生产过程中CH4、CO2等温室气体直接碳排放,以及电能消耗等产生的间接碳排放。煤矿系统各环节碳排放如图1所示。分析生产工艺、利用方式等对碳排放的影响,找出煤矿生产过程中碳排放关键环节,为不确定性碳排放源的识别、碳排放总量的控制、碳排放趋势的分析等提供参考依据,从而制定煤炭低碳运行应对措施[8-10]。

图1 煤矿系统各环节碳排放

(1)煤炭采掘环节的碳排放。原煤掘进开采环节主要由巷道开拓、工作面采煤、原煤运输等组成。井下设备中掘进机、采煤机、移动空压机、通风机、水泵、带式输送机等主要消耗电能,锅炉房主要消耗煤炭,汽油、柴油等燃料油在井工煤矿则消耗较少。煤炭开采破碎煤层及周围层会释放瓦斯、产生矿井水、煤矸石等副产物。抽出瓦斯未被利用的部分排入大气。根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)评估报告,CH4的GWP(全球增温潜势)是CO2的25倍,是重要温室气体排放源。而矿井水、煤矸石产生的碳排放量较低、较缓、较难测量[11]。

(2)选煤加工环节的碳排放。湿式选煤加工环节主要由原煤准备、重介浮选、煤泥水处理、矸石排出等组成。相关设备中煤浆泵、运输机、分选机、浮选机、空压机等主要消耗电能,煤泥烘干机等主要消耗煤炭、燃料油等,排矸推土机、煤泥运输汽车等主要消耗柴油等燃料油。采掘出的煤比煤层破碎时释放瓦斯缓慢。

(3)煤炭堆放运输环节的碳排放。煤炭运输交通工具主要消耗燃料油,产生的温室气体有CO2、N2O、CH4等,N2O、CH4排放量远小于CO2,但N2O的GWP是CO2的298倍,即N2O、CH4都是重要温室气体排放源。煤炭、矸石堆放存储期间可能自燃,从而造成碳排放。煤炭运输过程中,可能发生遗煤自然氧化,但反应缓慢,生成CO2较少,散发热量较低[11]。

(4)煤炭燃烧利用环节的碳排放。锅炉房、坑口电厂等将煤炭作为燃料燃烧排放CO2,燃烧发电主要消耗原煤、煤泥、矸石、汽油、柴油、瓦斯等。

(5)废物处置环节的碳排放。煤矿生产过程中会产生矿井水、锅炉烟气、煤矸石等废水、废气、固废,废物处置过程中设备设施主要消耗电能,经过处理的废物可被再次利用。

(6)煤矿主要碳排放分析。分析各环节碳排放源,将煤矿碳排放源分为能源消耗排放源、逸散排放源等。煤矿生产运行的各环节中,煤炭采掘、选煤加工、煤炭堆放运输环节的碳排放较低,燃烧利用环节的碳排放较高。煤矿区域煤炭采掘、选煤加工、煤炭堆放运输环节碳排放主要来自瓦斯气体排放,部分来自煤炭、矸石自燃,加强瓦斯的抽采利用是降低碳排放的有效方式[11-13]。

根据煤矿碳排放源分析,结合煤矿实际情况,引入先进科学技术,逐步建成低能耗、智能化煤矿,在煤炭生产过程中降低能耗和减少碳排放,实现高碳能源低碳化,是碳达峰碳中和目标实现的重中之重[7-8,10]。

2 煤矿低碳运行“减碳”有机体系

2.1 “零碳煤矿”理想状态目标

煤矿发展的理想状态是建设“井下无人、地上无煤、纯清洁能源”的5.0时代矿井,实现零碳排放的绿色发展。目前,我国主要通过探索建立零碳示范矿区、建设智能化煤矿、加快煤炭行业转型升级,向着零碳排放的目标而努力。然而,目前煤矿运行还做不到“零碳”,“低碳”便成为煤矿发展的途径[14]。

2.2 低碳煤矿建设与发展

煤炭是传统高碳能源,低碳煤矿建设与发展的主要路径为4个方向:一是减少煤炭生产过程中CH4、CO2等温室气体直接碳排放;二是促进先进技术节能,提高能源利用效率,减少能耗,降低间接碳排放;三是减少破坏生态系统,促进自然碳循环,增加生态碳汇;四是有条件地新建、改建、扩建矿井,探索流态化开采技术,逐步将煤炭变为“纯清洁能源”[3-4,14],从而探索开发煤矿低碳运行模式。

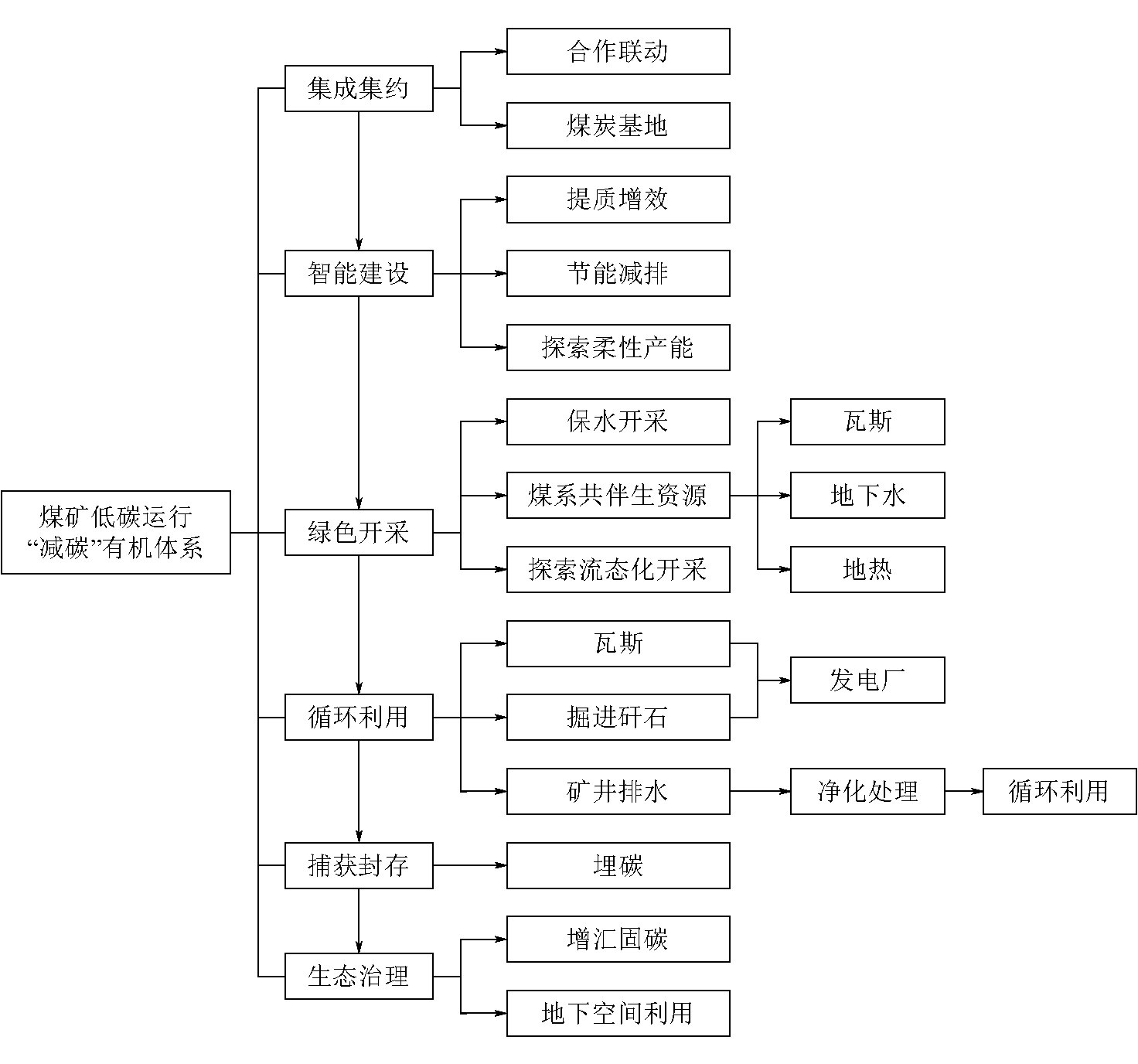

2.3 煤矿低碳运行“减碳”有机体系

煤矿低碳运行主要从6个方面构建“减碳”有机体系,即集成集约、智能建设、绿色开采、循环利用、捕获封存、生态治理,煤矿低碳运行“减碳”有机体系,如图2所示。

图2 煤矿低碳运行“减碳”有机体系

(1)集成集约。结合煤炭资源储量、资源禀赋条件、煤矿开采技术、输送通道、市场需求、自然生态、环境容量、工业园区、城镇规划等情况,优化煤矿布局,合理集中生产,优化产能结构,整合相关资源,从采区布局、系统可靠、采掘计划、劳动组织、作业方式等方面,使煤矿各项工作协调推进。建设山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆等煤炭科学产能支撑基地,探索煤炭开发利用一体化、矿井建设与地下空间利用一体化,充分利用煤矿地面、井下空间及自然资源,矿井与新能源协同发展,建设煤基多元能源协同清洁能源基地。优化煤矿布局衔接和资源配置,促进煤矿集成集约发展,有利于环节简化、系统优化、投入降低、用人减少、安全向好、效率提高、效益提升,发挥煤炭供应基地的重要作用[15-17]。

(2)智能建设。煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑,是煤炭生产方式和生产力革命的新阶段,是实现“双碳”目标的重要推动力。煤矿智能化是一个不断发展的过程,智能化系统和装备需要不断迭代升级。煤矿全流程智能化建设与生产,通过改善煤矿企业经营管理方式,降低时间与人力成本以及工人劳动强度,提升煤矿安全生产水平,优化煤矿系统能源分配,针对不同煤层赋存与开采条件采用最优开采方法,提高煤炭的开采水平和效率,提升煤矿开拓、运输和安全保障,减少开采过程中不必要的能源消耗,提高煤炭资源的开发利用效率,减少煤炭生产对生态环境的影响。根据煤炭产量需求波动,利用云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术,推进柔性煤炭科学产能矿井建设,提高煤炭供应调节能力。智能化开采不但有效支撑当前煤炭开发,也为深部资源的开采奠定了技术基础,逐步实现真正的井下无人。煤矿智能化建设通过节能、提产、增效实现的碳减排比碳捕集和封存的减排量更具经济性,可同时提升生产效率和经营效益[15,18-22]。

(3)绿色开采。煤系共伴生资源共探共采能够有效减少煤炭开采过程中的碳排放。煤矿开采最主要的碳排放源是瓦斯,既造成温室效应又造成资源浪费,瓦斯高效抽采利用则是在碳减排的同时弥补天然气资源不足。采用绿色开采技术,在开发利用煤炭资源的同时,将与煤炭共伴生的瓦斯、地下水、地热等作为资源进行保护和利用。对于技术难以有效控制的采动损害在采后进行修复,如地下含水层修复、土地复垦等。采动损害与环境问题多是由煤炭开采引起的岩层运动引发,控制采动岩层破断运动,减轻采煤对环境的影响,实现煤层及共伴生资源的共采或保护。煤矿绿色开采要最大程度减轻煤炭开采对地下水、土地等生态环境破坏以及其他资源的损伤,在最小采动损害情况下取得最大的资源采出率,实现最佳的经济、环境和社会效益。煤炭开采在进入深部开采后,将面临更大的科技难题。探索流态化开采,将深地煤炭等固体矿产资源原位转化为气态、液态或气固液混态物质,在井下实现无人化智能化的采选充、热电气等一体化开采与转化的流态化开采技术,可实现地下资源开采的变革。在现有煤炭开采及转化技术支撑架构的基础上,逐步实现部分煤矿深部原位流态化开采,煤炭不到地面,由开采煤炭转变为开采“清洁能源”[14,21,23-24]。

(4)循环利用。在煤炭勘查、采选、加工、利用等过程中,煤矿生产资源形成闭环流动,最大限度循环利用参与到煤炭生命周期中的物质、能量,不断提升煤矸石、煤泥、矿井水和生活污水等各类废弃资源的利用效率。矿井水循环利用可以有效缓解缺水难题,预防水害的同时,还可作为煤化工生产用水。矿井生产过程中产生的矸石回填到井下采空区内,可以解决地面堆积的环境生态问题。井下矸石置换“三下”压煤,能够减少地表移动变形量,还能回收呆滞煤。煤炭经燃烧发电产生大量粉煤灰,未经综合利用的粉煤灰造成占地污染危害,部分粉煤灰中蕴含丰富的铝、硅等资源,有些伴生镓、锂、稀土等多种稀有金属元素,具有利用价值[25-28]。

(5)捕获封存。“双碳”目标最直接的体现就是减少碳排放,碳捕集、利用与封存(CCUS)技术是往地下打孔,将CO2注入封存,是有效减少碳排放的技术措施。煤矿CCUS逐步实现从“挖炭”到“埋碳”的转变,将超临界状态的CO2注入无法开采的煤矿可将煤层中的瓦斯驱出,提高瓦斯采收率。2022年,国内规模最大的煤电CCUS示范工程国家能源集团江苏公司50万t/a二氧化碳捕集与资源化能源化利用技术研究及示范项目进入主体施工阶段,通过优化大型碳捕集系统与电厂热力系统耦合,可解决大型火力发电厂的碳减排问题。但CCUS还没有形成产业化,研发工作在持续[26]。

(6)生态治理。煤炭生产开发活动过程中,煤矿区域及周边地表生态环境会不同程度受到影响,如地表塌陷、耕地破坏、植被减少、矸石堆积、水体污染、大气污染等。通过生态修复治理,将开采活动对生态环境的影响降低到最小程度,可有效降低生态碳汇损失,甚至可增加生态碳汇,促进矿区资源开采与生态效益协调发展。在采煤塌陷区建立复垦示范基地,采取生态修复、井下矸石回填废弃巷道、地面矸石填沟造田种植植物、矿区水资源保护利用等生态修复治理措施,对煤矿区碳汇管理、碳储变化、增汇固碳具有直接或间接的促进作用。煤炭开采产生了大量的地下空间,一些废弃矿井的地下空间正在尝试存储、国防、旅游等多种利用方式。探索与流态开采相配套的地下空间开发利用技术,将对未来煤矿生产方式产生重要影响[14,21]。

3 煤矿低碳运行动态优化模式

对于“双碳”目标,中国气候变化事务特使解振华表示,2030年前碳达峰是二氧化碳的达峰,2060年前碳中和不只是二氧化碳,还包括甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等非二氧化碳温室气体的排放。在2022年全国两会上,全国人大代表、中国工程院院士、安徽理工大学校长袁亮从加强煤炭行业“双碳”技术研究及甲烷全浓度利用方面,提出“甲烷减排”的建议。

瓦斯排放是煤矿重要碳排放来源,减少瓦斯排放,尤其是乏风瓦斯排放,将是煤矿减碳的重点和难点之一。瓦斯主要成分CH4的增温效应和潜势大于CO2,其实际排放量换算成CO2排放当量即是瓦斯排放产生的碳排放[10]。

碳排放强度是衡量低碳化发展水平的重要核心指标,即单位生产总值的CO2排放量[17,29]。因此,煤矿在低碳运行模式下,选用碳排放强度作为衡量煤矿低碳发展的指标。煤矿碳排放强度计算式为:

(1)

式中:I——煤矿碳排放强度;

C——煤矿CO2排放总量;

G——煤矿单位工业增加值。

其中,根据IPCC评估报告,CH4的GWP是CO2的25倍,因此将煤矿CH4实际排放量换算成CO2排放当量,计入到煤矿CO2排放总量

煤矿碳排放量等于各环节产生的温室气体总和,随着煤矿生产规模以及集成集约、智能建设、绿色开采、循环利用、捕获封存、生态治理等发展程度的变化而变化。

参照《IPCC国家温室气体清单指南》《IPCC 国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》《工业企业温室气体排放核算和报告通则》《中国煤炭生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》,碳排放测算方法主要包括实测法、物料平衡法、排放因子法、实际测量法等,排放因子法是比较常用的方法[11-13]。

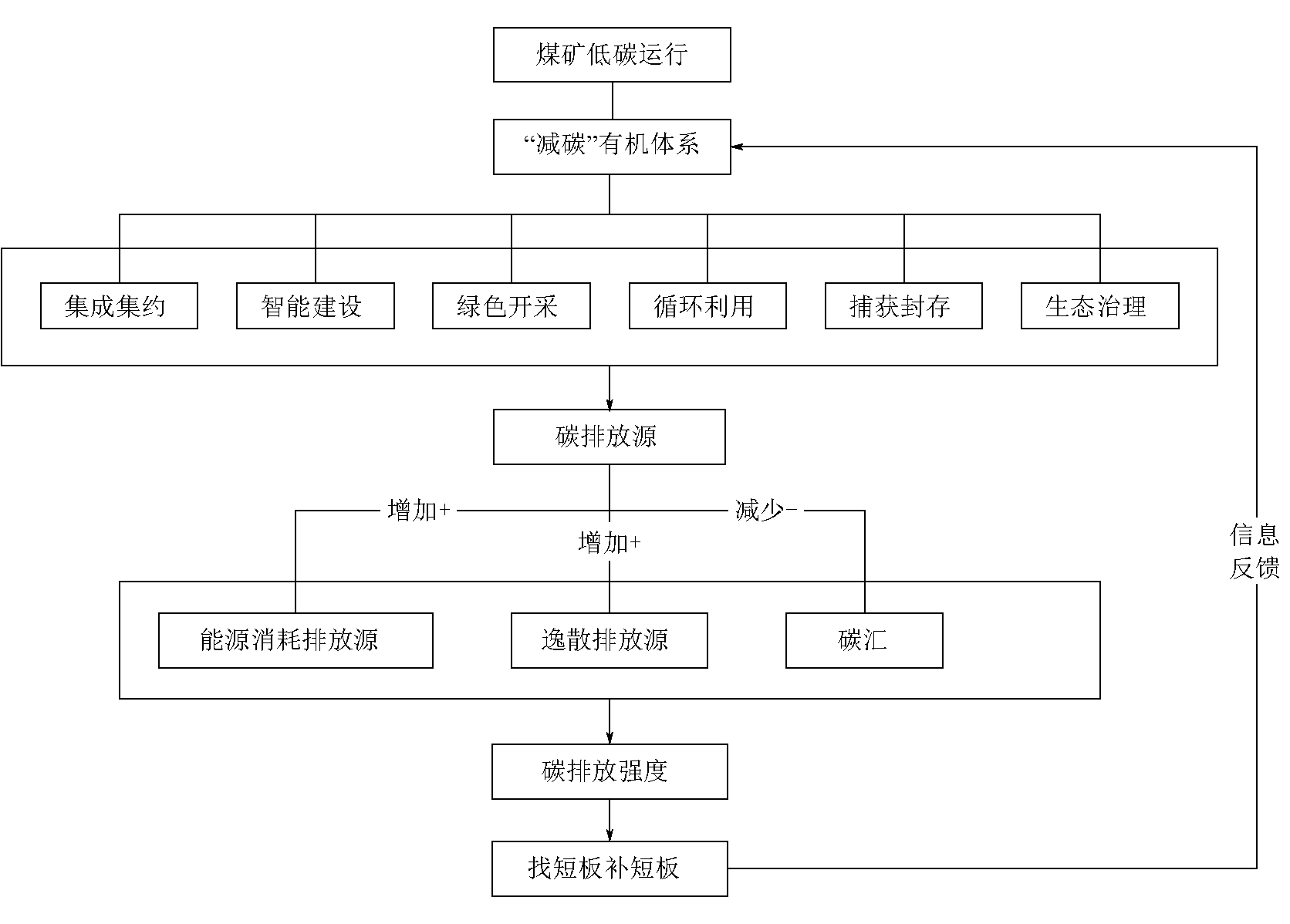

由集成集约、智能建设、绿色开采、循环利用、捕获封存、生态治理等6个方面形成的“减碳”有机体系,将促进煤矿动态低碳化发展,即煤矿碳排放强度持续降低,从而动态调整“减碳”措施,煤矿低碳运行动态优化模式,如图3所示。

图3 煤矿低碳运行动态优化模式

4 结语

煤炭是我国实现碳达峰碳中和目标的关键领域。研究认为,煤矿可从集成集约、智能建设、绿色开采、循环利用、捕获封存、生态治理等方面构建“减碳”有机体系,探索发展煤矿低碳运行模式。采用碳排放强度,即单位生产总值的CO2排放量,作为衡量低碳化发展水平的重要核心指标。通过煤炭生产消费碳排放过程,分析煤矿各环节碳排放源,将煤矿碳排放源分为能源消耗排放源、逸散排放源等。有效衡量煤矿低碳化发展水平,动态调整“减碳”措施。逐步探索智能化柔性产能、流态化开采等技术,煤炭不到地面,直接在地下实现采选充、热电气一体化生产,开采煤炭转变为开采“清洁能源”。

[1] 谢和平,任世华,谢亚辰,等.碳中和目标下煤炭行业发展机遇[J].煤炭学报,2021,46(7):2197-2211.

[2] 国家发展改革委, 国家能源局.关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见[EB/OL].(2022-01-30)[2022-10-11]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/11/content_5673015.htm

[3] 宋晓波,胡伯.碳中和背景下煤炭行业低碳发展研究[J].中国煤炭,2021,47(7):17-24.

[4] 秦容军.国外碳达峰碳中和经验借鉴及对我国煤炭行业发展的启示[J].煤炭经济研究,2021,41(3):23-27.

[5] 焦丽杰.我国的碳排放现状和实现“双碳”目标的挑战[J].中国总会计师,2021(6):38-39.

[6] 刘峰,郭林峰,赵路正.双碳背景下煤炭安全区间与绿色低碳技术路径[J].煤炭学报,2022,47(1):1-15.

[7] 王猛,马如英,代旭光,等.煤矿区碳排放的确认和低碳绿色发展途径研究[J].煤田地质与勘探,2021,49(5):63-69.

[8] 王晓琳,姬长生,张振芳,等.基于碳足迹的煤炭矿区碳排放源构成分析[J]. 煤矿安全,2012,43(4):169-172.

[9] 李凤山,朱川,张超,等. 济三煤矿循环经济运行模式下的碳排放探讨[J]. 煤质技术,2013(4):49-51.

[10] 李凤山,朱川,曹磊,等.煤炭行业碳排放计算方法与低碳运行模式研究[J].煤质技术,2013(6):64-68.

[11] 高俊莲,徐向阳,郑凤琴,等.基于全生命周期的煤炭碳排放清单计算与不确定性分析[J].中国煤炭,2017,43(6):22-26.

[12] 张超,杨磊,李凤山,等.浅析煤矿碳排放核算[J].煤矿现代化,2013(6):92-94.

[13] 樊金璐,孙键,赵娆.我国煤炭行业全生命周期碳排放与碳流通图[J].煤炭经济研究,2017,37(9):34-37.

[14] 谢和平.煤炭发展的未来之路[J].当代矿工,2019(11):2-5.

[15] 谢和平.将煤炭行业打造成碳中和技术突破的发源地[N].中国煤炭报,2022-07-16(3).

[16] 时希杰,祁飞.积极稳妥推进煤炭清洁高效利用 为高质量发展提供安全绿色的能源保障[J].中国经贸导刊,2022(6):50-53.

[17] 孙学军,于春杰.信息化水平对煤炭行业低碳化发展的影响研究[J].煤矿开采,2013,18(5):115-117.

[18] 王国法,王世雅.煤矿智能化愿景一定能实现[N].中国煤炭报,2022-05-21(3).

[19] 吴立新,殷作如,钟亚平.再论数字矿山:特征、框架与关键技术[J].煤炭学报,2003,28(1):1-7.

[20] 王国法,杜毅博,任怀伟,等.智能化煤矿顶层设计研究与实践[J].煤炭学报,2020,45(6):1909-1924.

[21] 桑树勋,袁亮,刘世奇,等.碳中和地质技术及其煤炭低碳化应用前瞻[J].煤炭学报,2022,47(4):1430-1451.

[22] 王国法.煤炭发展面临前所未有的挑战[N].中国能源报,2021-02-08(15).

[23] 许家林.煤矿绿色开采20年研究及进展[J].煤炭科学技术,2020,48(9):1-15

[24] 刘晓民,王文娟,王震宇,等.基于GT-ANP理论的生态脆弱区煤-水协调绿色开采度评价[J].煤炭科学技术,2021,49(8):203-210.

[25] 刘捷.基于循环经济的山西煤矿发展模式探析[J].山西煤炭,2010,30(11):74-76.

[26] 顾大钊.做好煤炭绿色开采与低碳利用两篇文章[N].中国煤炭报,2022-03-28(3).

[27] 牛宝玉.矿井矸石零排放绿色开采技术探讨[J].中国煤炭,2021,47(3):49-52.

[28] 李会泉,张建波,王晨晔,等.高铝粉煤灰伴生资源清洁循环利用技术的构建与研究进展[J].洁净煤技术,2018,24(2):1-8.

[29] 张士强,李跃.煤矿区能源集成与低碳发展关系研究[J].煤炭科学技术,2015,43(1):138-141.

Research and discussion on low carbon operation mode of coal mine under the goals of carbon peak and carbon neutrality

- 相关推荐