新时代我国煤基能源转型发展路径思考

时间:2023-10-17 来源:中国煤炭杂志官网 分享:★ 经济管理 ★

新时代我国煤基能源转型发展路径思考

0 引言

唯物辩证法的根本观点是承认矛盾,矛盾是事物发展的源泉和动力[1]。矛盾分析方法内蕴经济社会发展规律,是推动各项事业发展的重要力量[2]。习近平总书记要求,要善于把认识和化解矛盾作为打开工作局面的突破口;在任何工作中,既要讲两点论,又要讲重点论;要紧紧围绕主要矛盾和中心任务,优先解决主要矛盾和矛盾的主要方面,以此带动其他矛盾的解决[3]。进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾[4]。社会发展主要矛盾的精准定位,深刻反映着能源发展矛盾的变化。纵观我国能源发展史,能源的替代转换、结构演进和转型升级,无不是社会主要矛盾在能源行业的集中体现。党的二十大报告提出“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”,深刻揭示了新时代能源发展的新特征、新使命和新挑战,即要以能源安全和绿色转型为主线,加快规划建设新型能源体系,走好能源产业中国式现代化道路。立足我国国情,充分把握煤炭主体能源定位,运用科学理论探析煤基能源转型发展路径,对新型能源体系建设和走好能源产业中国式现代化道路具有重要意义。

1 改革开放以来我国煤基能源发展及其矛盾变化特征

我国煤基能源伴随经济社会发展呈现阶段性特征,面临的主要矛盾与经济社会主要矛盾息息相关,并同样呈现阶段性特征。历史经验表明,化解矛盾需要充分认识和把握矛盾的变化规律,随着生产力水平的提高和人民需求的逐渐变化,煤基能源发展的主要矛盾正由量的矛盾更多地向质的矛盾转变。

1.1 煤基能源发展的阶段性分析

改革开放以来,伴随经济社会发展阶段性变化和能源生产力的演进,我国煤基能源发展大致经历了5个不同的阶段。

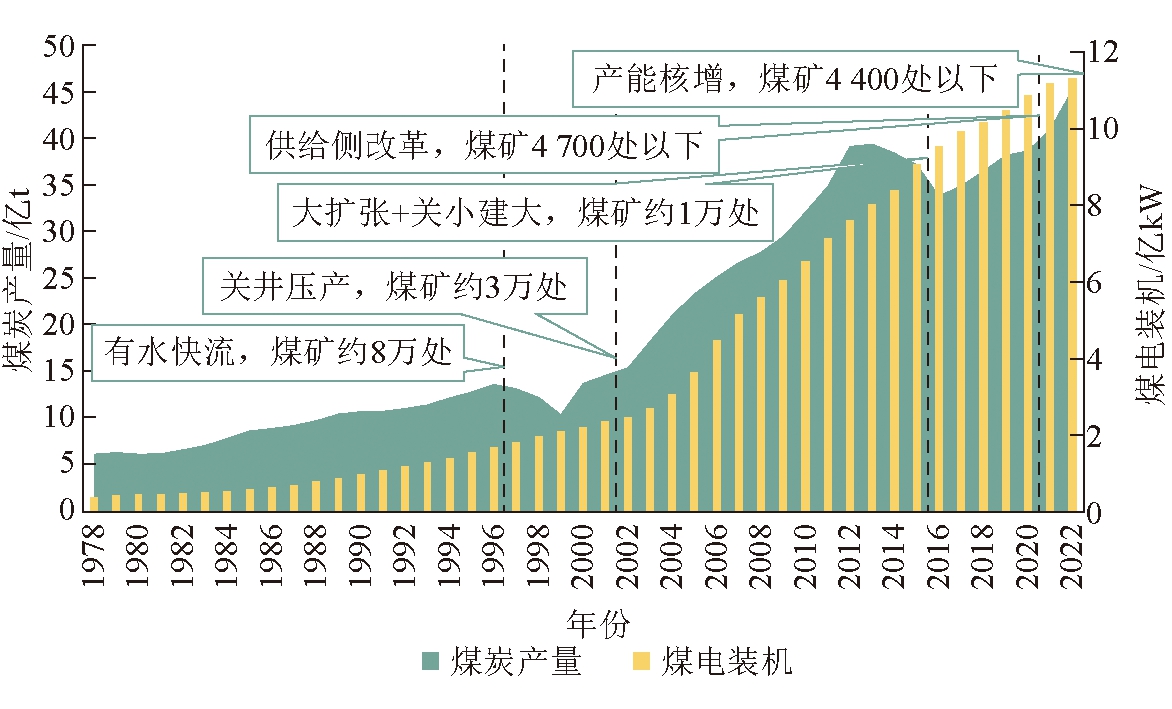

(1)1978-1996年煤炭需求短缺矛盾下的“有水快流”。改革开放后,经济“繁荣”带动投资趋热,在“有水快流”思想引导下,煤炭产业实施“国家、集体、个人一齐上,大、中、小煤矿一起搞”的政策[5]。期间,全国煤炭产量直线上升,由6.18亿t升至13.74亿t,煤矿数量达到约8万处;火电装机由3 985万kW增加至1.79亿kW,增长3.5倍。

(2)1997-2001年煤炭生产过剩矛盾下的“关井压产”。受亚洲金融危机影响,经济增速下滑带来能源消费不足、煤炭生产过剩,国家推动“关井压产”和大力整顿小煤矿。期间,全国煤炭产量先是降至1999年的10.4亿t,后随经济企稳,上升至14.7亿t,全国煤矿数量降至3万处左右;火电装机继续增长至2.5亿kW,较1996年增长41.5%。

(3)2002-2015年由煤炭产业“大扩张”到煤炭生产“严重过剩”。亚洲金融危机后国民经济企稳并快速增长,煤炭产业经济景气度持续攀升,煤炭产业投资呈跨越式增长。期间,全国煤炭产量在2013年达39.7亿t,2015年为37.5亿t,在“关小建大”发展思路下,煤矿数量降至1.08万处;火电装机增长至10.1亿kW。由于煤炭产业扩张过快,叠加全球金融危机后我国经济进入新常态,2012年后出现煤炭产能严重过剩的局面。

(4)2016-2020年煤炭产能过剩催生供给侧结构性改革。2016年起国家实施煤炭产业供给侧结构性改革,到2020年累计退出落后煤炭产能10亿t/a以上,煤矿数量减少至4 700处以下[6],煤炭产量缓慢回升至39亿t;期间煤电装机由9.5亿kW增加到10.8亿kW。

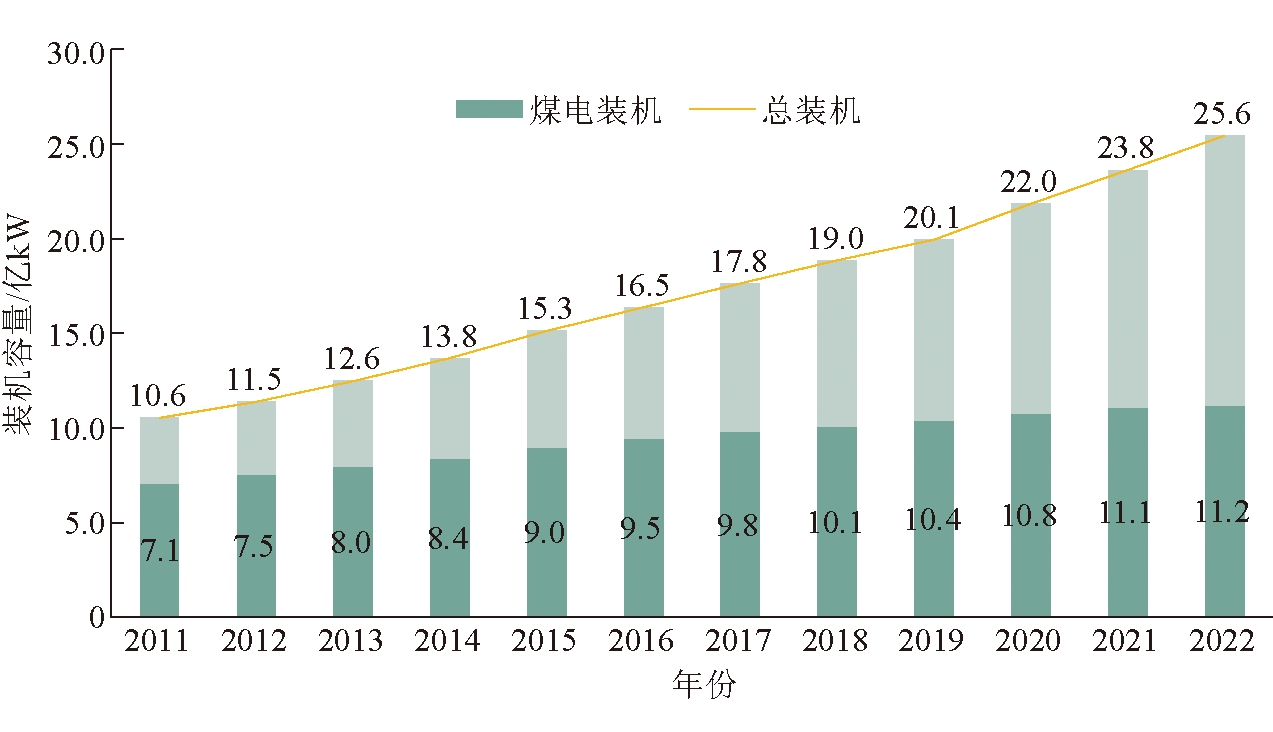

(5)2021-2022年煤炭意外短缺矛盾引发产能集中核增。受疫情后经济错位复苏、极端天气气候及地缘政治影响,我国煤炭电力供应出现偏紧格局,国家大力实施煤炭产能核增和保供稳价政策。2021-2022年全国累计核增煤炭产能近6亿t/a,煤炭产量分别达到41.3亿、45.6亿t。同期煤电进入恢复性建设阶段,2022年煤电装机达到11.2亿kW。

1.2 煤基能源发展的矛盾变化特征

从改革开放以来我国煤基能源发展的历程看,不同发展阶段面临的主要矛盾及其特征主要表现为以下3个方面。

(1)煤基能源发展的主要矛盾服从于社会主要矛盾。改革开放以来的大部分时间,我国经济社会的主要矛盾表现为“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”。作为事关国家能源安全和国民经济命脉的煤基能源产业,所面临的主要矛盾便是经济发展变化带动煤炭需求变化所引起的供需矛盾,本质是煤炭需求与煤炭生产力之间的矛盾。

图1 改革开放以来我国煤炭产量和煤电装机变化情况

数据来源:国家统计局,中国能源统计年鉴,中国电力年鉴;1978-2008年煤电装机数据依据火电装机数据估算。

(2)化解矛盾过程中若把握不好将会酝酿新的矛盾。20世纪八九十年代“有水快流”背景下小煤矿发展过快,到20世纪末演变为煤炭生产过剩,而紧接着“关井压产”之后出现供不应求矛盾。进入21世纪煤炭产业的大扩张在“十二五”时期演变为产能严重过剩矛盾,化解过剩产能后又重新面临煤炭供应紧张的矛盾。反复出现的煤炭供应紧缺和过剩矛盾说明,化解煤基能源发展矛盾需要充分认识矛盾运动的规律,在理性预期的基础上把握好政策措施的力度和节奏。

(3)在煤基能源发展中主要是由量的矛盾更多地向质的矛盾转变。改革开放初期,国民经济得到恢复,能源需求快速增长,煤炭产业面临的主要矛盾是生产供应难以满足经济快速发展的需要;20世纪末转变为经济增速下滑与煤炭生产过剩不断加剧的矛盾;进入21世纪后又面临更突出的生产供应难以满足经济快速发展需要的主要矛盾,“量”的矛盾特征较为明显。而产业发展过程中,对“质”的要求逐渐提高,如进入21世纪以来煤炭供应能力的提升主要通过“关小建大”来实现,2016年开启的供给侧结构性改革在化解过剩产能的同时,坚持发展先进产能和产业高质量发展,而“双碳”目标的提出则对包括煤电在内的煤基能源产业提出了低碳转型等新要求。

2 新时代我国煤基能源发展面临的主要矛盾

随着我国社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,影响能源发展矛盾的主要因素越来越向能源安全和低碳转型聚焦。新时代煤基能源所面临的主要矛盾,将主要取决于新型能源体系建设过程中“经济、安全、低碳”能源“不可能三角”之间如何平衡。

2.1 碳达峰前后煤炭需求仍居高位与存量煤炭产能趋降的矛盾

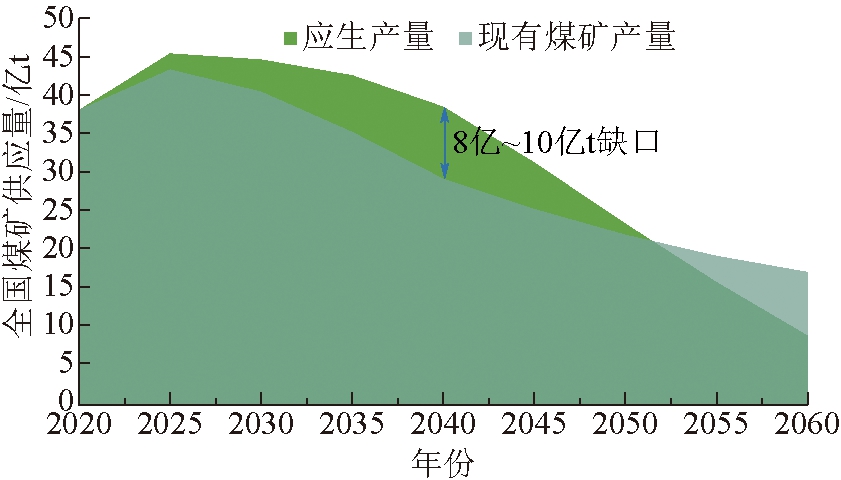

我国承诺2030年前实现碳达峰,综合考虑经济增长需要和碳排放约束,未来一个时期我国煤炭需求将先后经历稳中有升过程和较长的峰值平台期,但在煤炭开发自然规律作用下,存量煤炭产能总体趋降,若无新增产能,未来仍将出现产能缺口。

(1)我国煤炭需求仍将增长并维持较长时间峰值平台期。党的二十大报告提出,2035年我国经济发展的远景目标是“人均国内生产总值迈上新的大台阶,达到中等发达国家水平”[7]。从国际比较看,我国人均GDP要从2022年的1.27万美元,增长到国际较为认可的3万~4万美元的中等发达国家人均GDP标准,今后经济年均实际增速要达到4%~5%。综合考虑产业结构调整和用能特点变化等因素,我国能源消费有望在2035年前后进入峰值平台期。结合2030年前实现碳达峰的目标要求和能源结构变化趋势,我国煤炭消费将在接近2030年达峰并维持10 a左右的峰值平台期。具体来看,煤炭消费将由2022年的44.4亿t左右,增长到2030年前的48.0亿t左右,此后处于峰值平台期,到2035年仍保持在45.0亿t左右。

(2)全国存量煤矿产能总体趋降。初步统计,截至2022年底,我国在产煤矿产能约48.2亿t/a,在建煤矿产能9.6亿t/a。综合考虑衰老煤矿报废、落后产能淘汰、薄厚煤层配采和薄煤层开采、资源压覆、地质条件变差等因素[8],我国存量煤矿产能规模及利用率总体趋降,预计到2030年产量可维持在41亿t左右,此后随资源枯竭煤矿范围扩大,存量煤矿产能持续快速下降,到2035年产量将降至35亿t左右。期间,若没有新增煤炭产能,届时将形成规模不小的产量缺口,这一缺口到2040年还将扩大至8亿~10亿t,如图2所示。

图2 我国现有煤矿产量趋势与未来产能需求

2.2 碳中和阶段碳约束增强与煤基能源体量依然庞大的矛盾

进入碳中和阶段,我国碳排放约束将逐渐增强,对煤基能源发展的限制日益凸显,但煤基能源产业具有较长的生命周期,尽管部分产能会自然衰减,但这一过程中煤基能源产业规模相对来说仍将是十分庞大的。

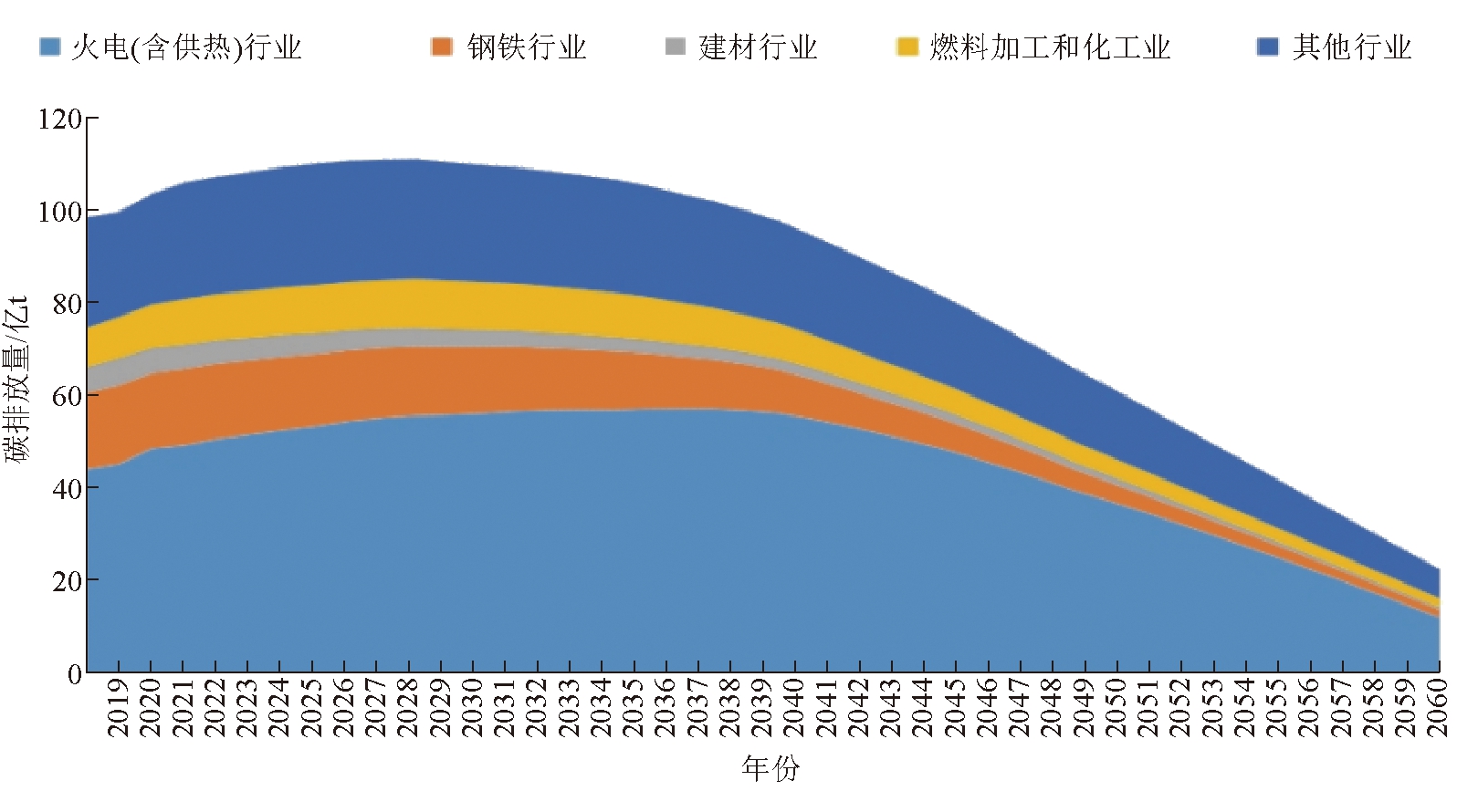

(1)碳中和阶段碳约束逐渐增强。能源活动二氧化碳排放作为我国二氧化碳排放的主体,预计在2030年前达峰后仍将保持若干年100亿t/a以上峰值平台,此后将在能源系统结构性降碳、化石能源脱碳、碳汇等共同作用下,逐步实现碳中和。据有关专家预测,综合运用增汇工程和生态管理等措施,我国综合生态碳汇能力有望达到20亿t/a左右,这意味着在碳中和阶段我国需要通过“新能源+储能”和“煤基能源+CCUS(碳捕集、利用与封存)”实现80亿t/a以上的二氧化碳减排规模,如图3所示。考虑碳汇利用率和碳中和保障度,到2060年能源活动碳排放需降至10亿~20亿t,尽管未来“新能源+储能”和“煤基能源+CCUS”2个技术路径孰重孰轻还有待验证,但不可否认碳中和目标对煤基能源的发展约束将越来越强。

图3 我国能源行业碳排放趋势

数据来源:国家能源集团《中国能源展望2060》。

(2)碳中和阶段煤基能源产业依然具有庞大的产业规模。碳中和阶段受直接影响最大的是具有“高碳资产”属性的煤电产业,而煤电项目又有投资体量大、服役时间长的特征。煤电机组设计寿命一般为30 a,发达国家煤电机组一般运行40~60 a。截至2022年底,我国拥有煤电装机11.2亿kW,为保障电力安全,正在负荷中心和大型清洁能源外送基地布局一批煤电项目,预计到“十四五”末我国煤电机组将超过13亿kW。而我国大量燃煤机组建成投运时间较短,在役煤电机组平均服役期在13 a左右,85%左右的机组为近20 a投运,大部分机组具备在设计寿命基础上延寿10~15 a的条件。碳中和目标下,若未来具备条件的煤电机组得不到有效延寿,部分机组非自然加速退出,将会造成巨大的沉没成本。

2.3 煤炭需求长期趋降与矿区可持续发展难度不断加大的矛盾

碳达峰及煤炭消费峰值平台期后,我国煤炭需求将长期趋降且降速逐渐加快,尤其是碳中和后半程煤炭产能利用率预计将显著下降,产能冗余度上升,部分地区煤矿退出压力加大,矿区可持续发展难度日益凸显。

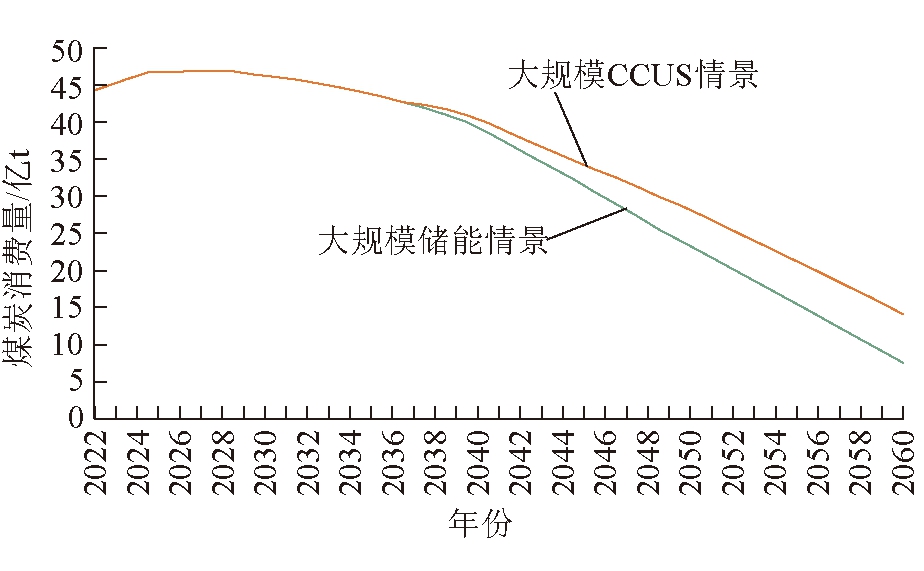

(1)煤炭需求在峰值平台期后将持续下降。煤炭消费峰值平台期结束后,发电供热用煤、炼焦用煤和其他终端用煤均将进入快速下降阶段。在“煤基能源+CCUS”与“新能源+储能”协同推进,以及适度比例煤电常态化调峰和储能短时调峰为主、长时调峰为辅的能源电力发展模式下,预计到2050年,全国煤炭消费总量逐步降至25亿t左右,较2035年下降45%。此后所有用煤环节煤炭需求均进入快速下降阶段,在长时储能功能显著增强、调峰煤电大幅缩减,或煤基能源CCUS更大规模应用、煤炭清洁高效利用空间得到大幅拓展、储能推广相对有限的不同情景(大规模储能情景和大规模CCUS情景)下,预计到2060年我国煤炭消费总量将降至8亿~15亿t,如图4所示,较2035年下降66%~81%,较2050年下降48%~65%。

图4 两种情景下我国煤炭消费长期趋势

(2)碳中和阶段煤炭功能定位转变背景下矿区可持续发展难度不断加大。碳中和阶段,煤炭将由我国主体能源逐步过渡为基础能源、调节能源。碳中和前半程,煤炭产能以保障能源安全、维持煤炭供需基本平衡为主,进入碳中和后半程,煤炭产能冗余度上升、退出转型压力增大的特征将逐步凸显。2040-2050年,煤炭需求下降速度快于煤炭产能下降速度,部分经济性较差的煤矿产能利用率将出现大幅下降,煤矿退出和转型出现较大压力。2050-2060年,煤炭需求下降进一步加快,部分地区煤矿产能利用率进一步下降,煤矿退出和转型压力进一步凸显。从区域看,前期煤炭退出转型压力主要集中在东中部地区,后期东中部(除山西外)煤炭产能已十分有限,煤炭退出转型压力将集中在晋陕蒙宁新等主产区。

3 新时代我国煤基能源发展的路径选择

能源产业越向纵深发展,越需要辩证思维。“不同质的矛盾,只有用不同质的方法才能解决”,面对煤基能源发展主要矛盾的变化,要充分把握局部和全局、当前和长远、重点和非重点的关系,抓住主要矛盾,突出能源发展的系统性、整体性、协同性,努力发挥煤基能源发展和转型在平衡“经济、安全、低碳”能源“不可能三角”中的重要作用,助力中国式现代化建设中新型能源体系的构建和能源产业的高质量发展。

3.1 保安全——坚持先立后破与煤基能源保供

未来较长时期煤炭仍将是我国主体能源,能源转型过程中,煤基能源保障能源电力系统安全的重要性不容忽视。针对碳达峰前后煤炭需求仍居高位与存量煤炭产能趋降的矛盾,有必要处理好安全与转型在不同阶段的辩证关系,在未来一个时期坚持先立后破,充分发挥“煤炭保能源安全、煤电保电力稳定”的煤基能源兜底保障作用。

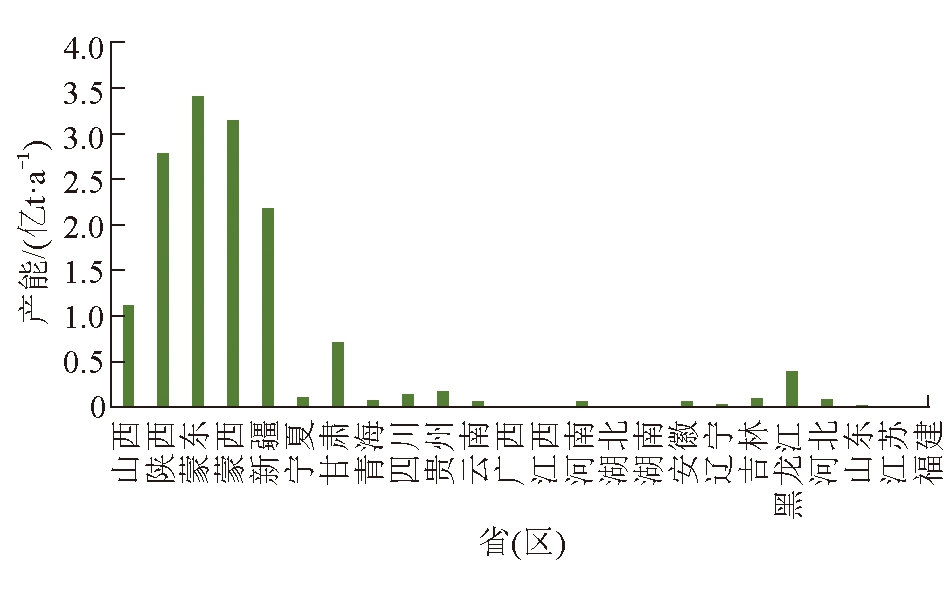

(1)要继续巩固煤炭兜底保供能力。我国东中部煤炭资源逐渐枯竭、西部核心产区部分主力煤矿逐步进入产量衰减期,是未来一个时期煤炭资源开发的重要特征之一。煤炭开发布局因此将加快西移,进一步发挥能源富集地区战略安全支撑作用。当前我国近15亿t/a规划煤炭产能的85%位于晋陕蒙新四大煤炭主产区(图5),西南、东北等其他区域规划煤矿建设条件欠佳。考虑碳达峰前后煤炭产能需求和煤矿3~5 a左右建设周期,有必要在当前至“十六五”时期,重点在晋陕蒙新地区新增9亿t/a左右煤炭产能,着力建设山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地。鉴于未来能源发展的不确定性,当前至“十五五”时期可先期新建6亿~7亿t/a煤炭产能,后续视形势变化对产能安排进行适时调整。同时进一步完善跨区煤运通道和集疏运体系,发挥好煤炭在能源中的基础和兜底保障作用。

图5 我国规划煤炭产能分布情况

(2)要有序推动支撑性、调节性煤电建设。2021年以来我国表现出以煤电等顶峰电源不足为主要特征的能源电力紧缺问题,如图6所示。其中,2021年我国煤电以47%的装机贡献了60%的电量,满足了超70%的用电高峰负荷需求,煤电发电增量占全部发电增量的53%。未来随新能源占比逐渐提高,仍需发挥煤电兜底保障、灵活支撑的重要作用。国家能源局在2023年4月提到,到2035年新增电量80%来自非化石能源发电。这意味着,2035年新增电量的20%仍将来自于煤电等化石能源。假设我国全社会发电量由2022年的8.6万亿kW·h增加到2035年的13.6万亿kW·h,5万亿kW·h增量中的20%来自火电,火电增量中的80%即8 000亿kW·h来自煤电,按照届时4 200 h的煤电利用小时测算,对应煤电装机1.9亿kW,考虑煤电利用小时较当前下降约9%,相当于当前至2035年煤电装机还有2.6亿kW的增量空间,届时煤电装机将达到14亿kW左右。新增煤电将主要布局于大型清洁能源外送基地和东中南部负荷中心,在支撑新能源大规模发展和兜底电力系统安全中发挥重要作用。

图6 2011-2022年我国电力装机及煤电装机变化情况

数据来源:中国电力年鉴。

3.2 促转型——加快推进煤基能源低碳转型

碳中和阶段能源产业必须立足我国基本国情,有序实施煤炭减量替代,狠抓绿色低碳技术攻关,推动煤炭消费转型升级。针对碳中和阶段碳约束增强与煤基能源体量依然庞大的矛盾,有必要处理好经济与低碳的辩证关系,持续推进煤炭清洁高效利用,统筹推进“源头减碳”和“终端减碳”,更好平衡“经济、安全、低碳”能源不可能三角。

(1)要多维发力推动煤基能源“源头减碳”。煤电领域,进一步深化清洁低碳煤电供应体系建设,做强高效清洁灵活煤电,在高效煤电技术、灵活智能煤电技术、超低排放煤电技术上加强攻关与应用,着力提升超低排放煤电机组比例,有序推动煤电“三改联动”,合理规划燃煤机组退出或延寿;探索耦合型煤电发展模式,在燃煤电厂耦合生物质发电、可再生能源-燃煤集成互补发电、煤炭掺烧绿色燃料发电等领域加强技术研发与路径创新,发展城市共生型煤电、生态友好型煤电。煤化工领域,着力发挥煤炭原料价值,立足煤化工高端化、多元化、低碳化发展,推动煤炭从燃料向原料、材料转变。开展近零碳排放煤化工项目示范,以绿氢绿氧为媒介推动新能源与现代煤化工耦合,包括绿氢代替煤基氢原料、绿氢与碳组合形成化工原料或燃料、绿氧直供煤气化工艺等等,实现现代煤化工源头减碳。

(2)要加大力度推动煤基能源“终端降碳”。围绕煤电、煤化工等煤基产业,积极探索CCUS技术路径[9]。国家能源集团技术经济研究院的一项评估结果表明,我国四大耗煤行业65%具备全流程CCUS的技术可行性,大规模应用CCUS将增加2060年煤炭需求7亿t以上。为提升煤基能源CCUS经济性,需加大CCUS相关技术攻关力度,加快推进低成本低能耗碳捕集、多样化利用及安全可靠封存的CCUS全链条集成技术示范,以集群化模式推动CCUS实现从战略储备技术到战略新兴产业的跨越式发展。加快国家级CCUS产业集群式发展方案的顶层设计,在煤炭开发利用区域与CO2地质封存场地耦合性强、源汇匹配程度高的区域,谋划煤基能源与油气、化工、新能源等协同耦合发展的CCUS产业集群。加大基础设施投资,完善CCUS管网规划布局和运输管道建设,通过共建共用基础设施,降低CCUS系统减排成本,以规模效应提升CCUS项目经济性。通过CCUS与能源转化、化工品生产、地质利用等工业过程的集成优化,降低碳捕集成本、强化资源采收、提高能源与资源利用效率,发挥CCUS在能源转型过程中产业“链接器”与转型“稳定器”的作用,实现煤基能源更加经济有效的“终端降碳”。

3.3 稳着陆——及早谋划矿区转型与可持续发展

从中长期煤炭供需和能源系统减碳进程看,碳中和阶段尤其是碳中和后半程,煤炭产能利用率将出现明显下降,煤矿退出与转型压力和紧迫性逐步凸显。针对煤炭需求长期趋降与矿区可持续发展难度不断加大的矛盾,有必要处理好当前和长远的关系,立足我国国情,统筹能源安全与低碳发展,及早谋划煤矿有序退出和产业转型。

(1)要因地制宜分类设计退出路径。根据煤炭资源赋存、生产消费特点,我国煤炭产区可大致分为煤炭资源贫瘠区、煤炭消费限制区、煤炭资源枯竭区、风光资源富集区、煤炭资源富裕区。煤炭资源贫瘠区,主要指东南沿海的福建、广西,由于资源匮乏,2省(区)煤炭矿区将在较短时间内面临资源枯竭和煤矿自然退出问题。煤炭消费限制区,主要指京津冀地区的河北,以自然衰减为主,碳中和后半程河北的煤矿将加速退出。煤炭资源枯竭区,主要包括东北、鲁苏皖、华中、西南地区,以自然衰减为主,部分省份碳中和后半程仍有产能的,由政策和市场推动加速煤矿退出。风光资源富集区,主要包括甘肃、宁夏、青海3省(区),以自然衰减为主,为支撑新能源、现代煤化工发展,煤矿可以相对缓慢退出。煤炭资源富裕区,主要包括山西、陕西、内蒙古、新疆4省(区),以自然衰减为主,碳中和后半程随产能冗余程度提升,煤矿退出压力增大,以市场退出为主。

(2)要坚持差异化谋划产业转型。结合地区生态环境、社会经济、资源枯竭程度、产业发展形势等因素,谋划多模式、多路径煤炭产业转型。一是通过产业转移谋求煤矿企业异地发展。对于当地产业结构较单一、产业转型条件不足老矿区的煤矿企业,如安徽、山东、江苏等地,可发挥人才、技术、管理、装备等优势,向资源富集地区异地获取和开发煤炭资源,化解煤矿人员安置难题。二是推动产业转型,实现多元协调发展格局。对于有充足时间布局新产业、具备一定投资实力和管理能力以及职工年龄和素质适应再就业培训的煤矿企业,可充分衔接地方经济和产业发展规划,有效利用矿区土地等资源,发展光伏、风电、储能、现代物流、现代农牧渔业等新产业,推动矿区发展模式变革。三是立足生态理念,发展绿色新产业。对于资源接近枯竭、产业转型时间不足或难度较大,且存在生态修复和黄河流域生态保护需求的矿区,可探索“以煤为基、理念创新、产业引领、矿地融合、山水共生”的发展模式,积极发展生态旅游、工业旅游等特色产业,推进老矿区绿色低碳转型。此外,坚持煤炭产业自身转型升级,推动智能化减人提效,有利于缓解未来产业转型的压力。

4 结语

科学理论的价值在于指导实践。运用辩证思维和矛盾分析方法,可以厘清我国煤基能源的发展脉络,找到其发展所面临主要矛盾在社会主要矛盾作用下的发展变化。改革开放以来的大部分时间,我国煤基能源发展的主要矛盾是需求变化与生产力变化之间的矛盾,伴随社会主要矛盾的重大转变,经济社会发展对煤基能源高质量发展的要求日益凸显。进入新时代,能源安全和低碳转型成为影响能源发展矛盾的关键因素,认识未来不同阶段煤基能源发展主要矛盾的变化趋势,把握煤基能源“保安全、促转型、稳着陆”的发展逻辑,将有助于新型能源体系建设和煤炭产业的高质量发展。由于事物及其矛盾是不断发展变化的,未来还需随着能源发展形势变化,不断加强煤基能源产业生产力水平和发展质量的动态评估,更加准确认识煤基能源发展主要矛盾的变化趋势,更好把握煤基能源的发展逻辑,更有力地保障能源安全,促进煤炭产业的低碳转型。

[1] 李正图.科学揭示和掌握社会主要矛盾转换规律——“开辟马克思主义中国化时代化新境界”的根本途径[J].马克思主义研究,2022,270(12):98-111.

[2] 崔海英.《实践论》《矛盾论》推动我国科技发展的重大影响[J].毛泽东邓小平理论研究,2021(7):53-61,107-108.

[3] 范郁郁,王翔.中国共产党时代观的理论底蕴与践行趋势[J].学习与实践,2023(1):13-21.

[4] 艾四林,康沛竹.中国社会主要矛盾转化的理论与实践逻辑[J].当代世界与社会主义,2018(1):13-18.

[5] 岳福斌.中国煤炭工业发展报告(2015):煤炭产能新常态与落后产能退出新机制[M].北京:社科文献出版社,2015.

[6] 中国煤炭工业协会.2020煤炭行业发展年度报告[R].北京:中国煤炭工业协会,2021.

[7] 韩保江.加快构建新发展格局,着力推动高质量发展[J].科学社会主义,2022(6):34-41.

[8] 朱吉茂,孙宝东,张军,等.“双碳”目标下我国煤炭资源开发布局研究[J].中国煤炭,2023,49(1):44-50.

[9] 张巍,张帆,张军,等.与新能源耦合发展 推动现代煤化工绿色低碳转型的思考与建议[J].中国煤炭,2021,47(11):56-60.

Thoughts on the development path of China's coal-based energy transformation in the new era

移动扫码阅读

LIN Shenghua. Thoughts on the development path of China's coal-based energy transformation in the new era[J].China Coal,2023,49(8):6-13. DOI:10.19880/j.cnki.ccm.2023.08.002

- 相关推荐