我国能源领域科学低碳转型研究与思考

时间:2022-03-01 来源:中国煤炭杂志官网 分享:★ 权威探讨 ★

我国能源领域科学低碳转型研究与思考

推动能源低碳转型,是我国实现双碳目标的关键;能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题,对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。过去的2021年,是我国碳中和的元年,期间中央多次召开会议、发布文件,要求先立后破、全国一盘棋,为“双碳”工作进行顶层设计、拍板定调、纠偏掌舵。新的一年,我国已经迈上第二个百年奋斗目标新征程。虽然2030年前碳达峰和2060年前碳中和为远景目标乃至超长期规划,但对于百年征程或人类发展历史而言又非常短暂。因此,在保证能源安全的前提下加快能源低碳转型,成为当前能源领域的紧迫任务。我们不仅要树立负责任的大国形象、展示大国责任担当,还要为应对气候变化、履行《巴黎协定》贡献中国智慧、中国方案。

1 我国能源领域低碳转型的紧迫性以及国外能源转型方式的借鉴

能源是经济动脉,是人民生产生活的必需品,是国家安全、内政外交的重中之重。能源生产和消费是碳排放的主要来源;能源电力生产直接产生碳排放,工业、交通、建筑等行业的碳排放间接来源于能源消费。因此,加快能源低碳转型,势在必行,我国也大有可为。

1.1 我国能源领域低碳转型的紧迫性

党的十八大以来,我国能源发展成就显著,形成了煤、油、气、电、核、新能源、可再生能源协调发展的能源生产体系[1]。国家统计局数据显示,2020年,我国能源综合生产能力为41亿t标准煤,原油产量1.95亿t,天然气产量1 925亿m3,发电总装机容量22亿kW;其中,水电装机3.7亿kW、风电装机2.8亿kW、光伏发电装机2.5亿kW、生物质发电装机2 952万kW,分别连续16年、11年、6年和3年稳居全球首位;油气管道总里程17.5万km,县级行政区全部通上大电网,经济社会发展和民生用能需求得到保障。能源领域以低于3%的年均能源消费增速支撑经济的中高速增长,能源结构明显优化,能源强度不断降低。2020年,单位GDP能耗比2005年降低24.6%,碳排放强度降低约48.4%,煤炭消费比重降至56.8%,非化石能源消费比重15.9%,可再生能源发电装机占全球1/3;太阳能、风能等可再生能源发展迅速,非化石能源消费增量占一次能源结构的比重达40%,实现了从以煤为主向清洁化、多元化的历史性转变。

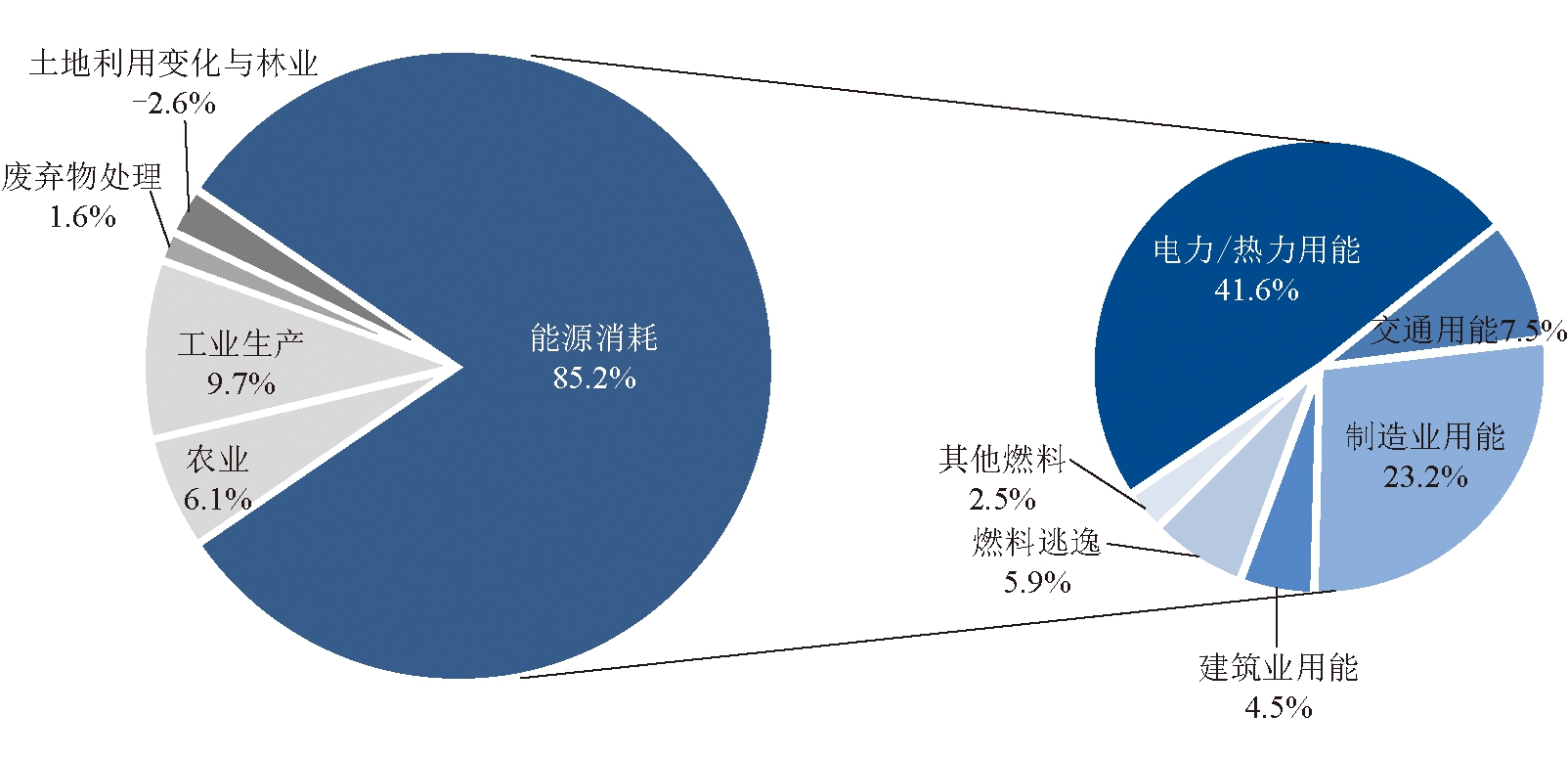

另一方面,我国能源消费排放的二氧化碳占比很高。2017年,我国能源消费排放的温室气体占比达85.2%,明显高于全球平均水平(73.1%)。其中,电力与供热用能、制造业用能排放占比分别为41.6%、23.2%,比全球平均水平(30.4%、12.4%)明显偏高;工业(如钢铁、水泥等)生产排放的温室气体占9.7%,也高于全球平均水平(5.7%);交通、建筑、农业等部门温室气体排放占比分别为7.5%、4.5%和6.1%,低于全球平均水平[2],如图1所示。

图1 我国分部门的温室气体排放占比情况(2017年)[2]

因此,我国能源低碳转型势在必行。2020年9月22日,习近平主席在第75届联合国大会一般性辩论上宣布,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。2020年中央经济工作会议、2021年中央财经委员会第九次会议、2021年中央经济工作会议等,对能源结构调整优化、能源转化和利用效率提高等都提出了具体要求。能源行业寻求科学的碳中和之道,成为当前的紧迫任务。

1.2 国外能源转型特点

能源是人类文明进步的动力源泉,但人类在利用能源创造灿烂文明的同时,也带来严重的环境污染问题;尤其是在工业化的250多年中,化石能源的大量消耗,不仅产生了诸如酸雨、大气污染等环境问题,还使大气层中温室气体浓度增加,极可能导致地球表面气候升温,使人类赖以生存的地球环境面临严重威胁。从能源转型看,人类最初利用薪柴等生物质能,19世纪以后才开始用煤炭、石油、天然气,而可再生能源规模化利用的时间更短。换言之,发达国家能源结构经历了从低碳到高碳再回归低碳的过程。

20世纪50年代前,煤炭是世界的主导能源,各国能源供应基本自给自足。在20世纪30-50年代发生的马斯河谷事件、多诺拉烟雾事件、伦敦烟雾事件等,是发达国家能源结构从煤炭转向油气的触媒。到20世纪60年代末,美国、西欧和日本等基本实现了由煤炭向油气的过渡,但也形成了对中东石油的依赖。1973年10月第四次中东战争爆发,阿拉伯主要产油国宣布石油禁运,引发了第一次石油危机。危机发生后,各国开始寻求能源供应安全之策。时任美国总统尼克松向国会提出《能源独立计划》。随着技术进步和页岩油气开发,美国已成为世界上最大的石油生产国,基本实现能源自给自足;法国制定了发展核电的雄心计划,核电迄今仍是其主要能源,而且电价稳中有降;日本相继发布“阳光计划”和“月光计划”,开发利用太阳能和风能,推动多种新能源发电。不同国家选择不同的能源发展道路,为世界能源发展方向选择提供了经验[3]。20世纪80年代,气候变化开始引起各国关注。1992年里约环境发展大会开放签署的《应对气候变化国际公约》,确定了应对气候变化的原则框架;1997年的《京都议定书》确立了碳交易的3种机制;2015年的《巴黎协定》规定了具体行动对策以免全球气温比工业革命前升高2℃,并成为第二次能源转型的重要推动力量。

随着技术进步,非化石能源的生产和运营成本逐步下降,并已成为各国拉动投资和就业的新兴产业。自2002年联合国启动可再生能源行动计划以来,全球在该领域就业人数从不到100万人,增加至2018年的1 000万人以上。预计2050年化石燃料行业会减少740万个工作岗位,但在可再生能源、能源效率、电力行业等新创造的岗位将达1 900万个,净增1 160万个就业机会,为世界经济增长带来新动能[3]。从世界各国能源转型的实践看,他们大都基于各自的能源资源禀赋和已有的能源体系进行能源转型,而且经历了较长时间。

世界各国能源转型给我们的启示是,要从自身条件出发选择能源转型方向,而不是“整齐划一”地发展可再生能源。事实上,太阳能、风能等可再生能源并不是“零碳”能源,因为光伏发电材料、风机等的生产也要消耗大量能源并排放二氧化碳。

2 “先立后破”应成为碳中和、碳减排行动的基调

2.1 应对“双碳”挑战是持久战

2020年12月的中央经济工作会议提出“制定到2030年的碳达峰行动方案”后,一些地方、行业和企业的工作着力点“跑偏”,或者是“抢头彩”心切,都要抢着新上“高能耗高排放”项目,形成一波全国性的碳排放“攀高峰”势头;一些地方和行业热衷于打标签、发牌子,碳中和“帽子”满天飞,遏制“两高”行动乏力,违规上马“两高”项目[4]。对此,国家发展改革委约谈了一些地方领导干部,发布各地能耗“双控”指标“红绿灯”,在碳排放“冲高峰”上起到了一定的抑制作用。

2021年3月15日,中央财经委员会第九次会议提出:“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局”。一些地方平时不作为,也没有制定相关规划,临近考核搞突击;一些地方和行业领导在没有调查研究的基础上就纷纷表态要“率先达峰”。2021年7月30日中共中央政治局会议提出,要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作,坚持全国一盘棋,纠正“运动式”减碳,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。

一些地方能耗“双控”措施不当,平时高喊“绿色发展”口号,工作中却“一刀切”要求企业停产、限产,追逐短期效益[4]。如某地出台文件加强“双控”考核,关停了生产光伏发电材料的几十家硅生产企业。一些地方大量关闭煤矿,导致煤炭生产不能满足需求,发电企业成本倒挂、减少发电引发较大范围的拉闸限电。2021年7月1日起实施的《绿色债券支持项目目录(2021年版)》,剔除了煤炭清洁利用方面的内容。

2021年10月,《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念 做好碳达峰碳中和工作的意见》(以下简称《意见》)[5]《2030年前碳达峰行动方案》(以下简称《方案》)[6]相继发布。《意见》是“1”,在“1+N”政策体系中是管总管长远的,发挥统领作用,具有宏观性、战略性和全面性的特点。《方案》是“N”中的龙头,《意见》与《方案》共同构成我国碳达峰、碳中和的顶层设计。2021年11月17日,李克强总理主持召开国务院常务会议,决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,着力提升煤炭清洁高效利用水平。会议决定,在前期设立碳减排金融支持工具基础上,再设立2 000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,用于支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工转化、煤电清洁高效利用、工业清洁燃烧和清洁供热、民用清洁采暖、煤炭资源综合利用和大力推进煤层气开发利用。

2021年12月8-10日中央经济工作会议,在认识和把握新阶段的若干重大理论和实践问题基础上,对碳达峰、碳中和作出具体要求。有人认为这也是“纠偏”,笔者认为这是对“先立后破”的具体化,包括对煤炭等传统能源的退出与可再生能源发展、能耗“双控”科学考核的严格界定等,都具有特别重要的意义。

“先立后破”可以理解为以下几层含义:一是顶层设计,中央层面立方向、立规矩;这项任务主要由《意见》来完成;二是定地位、定调子,主要由中央相关会议确定,如2021年3月中央财经委员会第九次会议提出,实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要纳入经济社会发展的全局,把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,位于“五位一体”战略之中;三是立标准,如2021年12月中央经济工作会议提出,要正确处理能耗“双控”考核、淘汰落后与可再生能源新增的关系等。同时,“先立后破”要能使我国能源供应安全立得住,不能因为碳达峰、碳中和影响我国分阶段现代化目标的实现。

综上所述,实现“双碳”目标是一场“持久战”,不能“齐步走”,不能“一刀切”,要纠正“运动式减碳”。“欲速则不达”,这是常识。如果追求快速碳达峰,会压缩我国经济社会发展的空间;我国经济结构和发展水平、减碳水平和压力等均存在区域差异,因而不能“一刀切”。如果只顾碳达峰、碳中和,“单打一”地推进,将影响我国现代化阶段性目标的实现。

2.2 对“拉闸限电”相关问题的思考

2021年我国“拉闸限电”的原因,要从供求关系上加以分析。从供电能力看,受煤价高企、煤电价格倒挂等因素的影响,一些地方出现供电紧张的局面;新能源发电占比增高也对电网运营带来隐患。有关研究发现,2020年风光水电占东北三省发电比例为33%;2021年9月下旬出现风电出力不足的情景,加剧了供电紧张。从消费端看,国内经济出现恢复性增长,其中不乏满足工业化和城市化需求的高能耗产业,可再生能源开发利用对纯碱、玻璃、电解铝等的需求快速增长也加大了用电需求。从国际上看,国外新冠肺炎疫情仍未得到有效控制,产业链、供应链出现断裂,生产环节之间脱节,导致国外订单的增长,出口企业需要加班加点完成合同,加大了用电紧张程度。由“拉闸限电”问题延伸,以下3点应进一步得到重视。

一是要以人民为中心,以保障能源安全为首要任务。煤矿关停需要与新能源发电增长保持平衡。“拉闸限电”容易使人想起恩格斯关于“报复”的警示;由此引申,如果不按经济规律办事,市场必然会报复人们,市场扭曲也在所难免。为此,2021年11月国务院常务会议提出要求,“要多措并举加强供需调节,确保能源稳定供应。要依法依规释放煤炭先进产能,有序增加煤炭进口,尽力增加国内天然气产量,保障煤电、气电机组应发尽发,维护供用电秩序稳定”“要指导地方制定有序用能方案,完善动态调整机制,发挥能源储备和应急保障能力的重要作用,确保方案的可执行性、可操作性,并确保得到科学实施”。要严格控制不合理能源需求,推动高耗能、高排放行业节能、限煤。要坚守保民生底线,坚决避免压限居民用能的各种情况发生。要合理疏导用能成本,确保农民供暖“用得起”。要夯实供电保障责任,完善各项应急预案,而不能停留在“文件”上。因此,2021年12月中央经济工作会议强调,“要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合”。

二是煤矿退出要更加科学、更加精准。煤炭是一种生产力要素,要回归其商品的本来属性,不能在需要时看作是“乌金”,也不能因为有人认为是“肮脏的能源”就“谈煤色变”[7]。联合国气候变化国际公约第26次缔约方大会(COP26,即格拉斯哥会议)上,各国最终同意“逐步减少”(phase down)而不是“逐步淘汰”(phase out)没有减排措施的煤电,并逐步取消低效的化石燃料补贴。国内一些专家按“以科学的供给满足合理的需求”为基础,设定2020年能源需求总量为40~42亿t标准煤,煤炭产量20~22亿t标准煤。这种情景分析,不知道是否考虑了中国的工业化和城市化进程、是否考虑了人均能耗水平?以能源总量控制为目标导向,也与中央要求的发挥市场决定性作用相悖。市场经济下的生产能力是相对过剩的,能源供应也是如此,只有能源产能相对过剩才能保障社会的能源需求。由少数人“拍脑袋”设定情景确定总量控制目标,并成为政策制定依据,难免会压缩我国的发展空间,这就与“发展为了人民”的宗旨相背离。因此,要落实中央经济工作会议强调的“传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上”指示精神。换言之,在解决能源供应保障问题之前不能没有煤炭,我国能源稳定供应离不开煤炭的“兜底”和“压舱石”作用,否则难以保证人民群众用得上、用得起能源。

三是要打破可再生能源是技术依赖型的“神话”。社会上往往有人认为只要攻克了可再生能源发电的技术瓶颈,其发电的占比就会迅速提高,但现实并非如此。也有人认为,第二次能源转型是技术依赖型的,是“技术为王”而不再是“资源为王”,但我国2021年东北地区的“拉闸限电”打破了这一“神话”。如果没有风力资源,风电装机再多也发不了电;如果没有太阳光照资源,光伏发电板再多也发不了电。研究发现,可再生能源发展和大电网安全稳定运行面临诸多挑战。因此,要兼顾安全性和经济性,并将安全性放在优先位置;要统筹生产、输配电、消纳、节电等环节的资源配置,保障以新能源为主体的新型电力系统的稳定和安全;不仅基础设施要改变,原来的支撑理论体系也要改变,应由原来的系统论、控制论、博弈论(“老三论”)拓展为突变理论、混沌理论、自组织理论(“新三论”)。所有转变均需要一个过程,不是“喊口号”“搞运动”就能完成的。

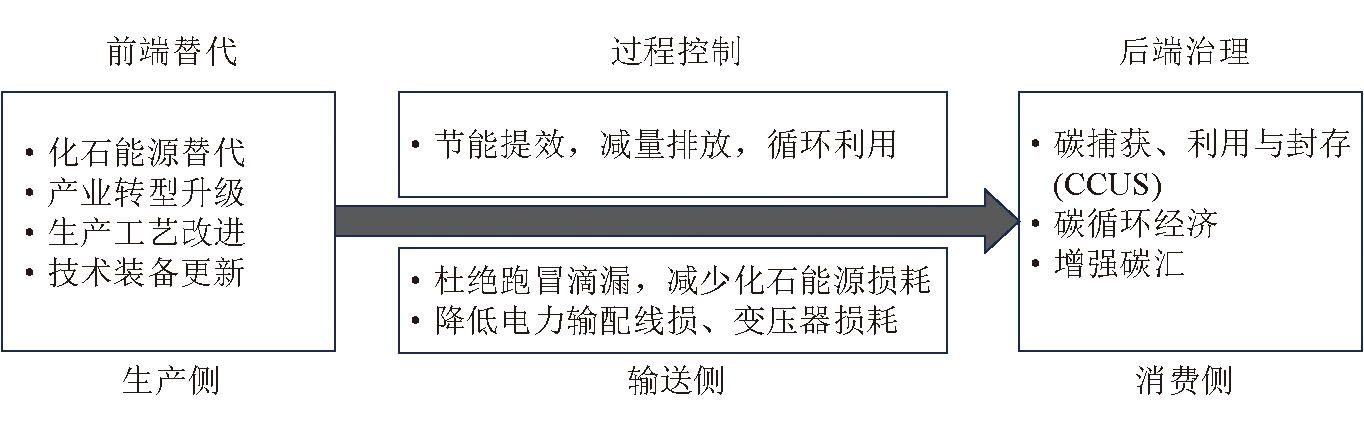

在碳中和背景下的能源转型,是一个“三端发力”的系统工程。第一端是电力端,要用风、光、水、核等低碳能源替代煤、油、气等高碳能源(还包括发电、输送、蓄能);第二端是能源消费端,用电力、氢能、地热等替代煤、油、气;第三端是固碳端,要利用生态建设、CCUS等技术将碳固定在地表植被、产品或者地下。结合碳中和内涵要求,可以构建碳中和背景下的能源转型路线图,如图2所示。

图2 碳中和背景下能源转型路线

3 科学推进能源领域的绿色低碳循环发展

实现碳达峰、碳中和目标,必须抓住能源这个“关键”,构建起清洁低碳安全高效的现代能源体系,推动全链条、全方位、全生命周期的能源革命。“在保障能源供应前提下努力控制化石能源总量,合理发展天然气,安全发展核电,大力发展风光水电和生物质能等非化石能源”,增加绿色氢能供应,努力使用非化石能源以满足新增的能源需求、替代化石能源消费量,科学推进能源低碳转型。

3.1 处理好短期和长期的关系,强化底线思维和风险意识

要按照中央的顶层设计和中央经济工作会议的最新要求,处理好短期和长期的关系,完善能源领域碳达峰行动方案和施工图。低碳化、多元化、分散化、数字化和全球化是能源的发展方向。要深化能源革命,一是能源消费革命,逐步由粗放、低效走向清洁、高效;二是能源生产革命,逐步由黑色、高碳走向绿色、低碳;三是要以能源技术革命为支撑,以能源体制革命为保障,以能源的绿色低碳循环发展支撑我国经济社会的可持续发展。

要开展能源重要性的讨论,没有能源,我国的经济发展就没有基础,更谈不上国家现代化发展;没有能源,群众的生活水平就难以提高,群众的获得感和幸福感也难以增强。因此,实现碳达峰、碳中和是推动能源领域高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能“毕其功于一役”。当前,我国能源安全保障依然存在一些薄弱环节,面临的风险挑战依然严峻复杂,要在国家“十四五”规划、《方案》等顶层设计框架下,根据中央2021年经济工作会议的最新要求,牢牢坚持稳中求进工作总基调,细化能源行业碳达峰、碳中和的行动目标、重点任务和保障措施,强化底线思维和风险意识,将能源的“饭碗牢牢端在自己的手里”。

电力在未来能源结构中的占比将不断提高、支柱定位将明显增强,要在运行调控机制、电价市场机制、政策法规保障等方面进行创新,为构建新型电力系统创造制度环境和市场环境;形成以电网为平台的综合能源系统,实现电、热、冷、气等的深度耦合以及工业、交通、建筑等领域的电能替代;实现多种类型能源转化与互补,以及多种储能设备、用能负荷,乃至多系统的协调配合,从而提高能源系统的安全性、灵活性和综合利用效率。

3.2 须将可负担作为政府调控能源的政策导向

我国能源发展战略逐步明晰。能源发展为了人民、依靠人民、服务人民的理念,要贯穿能源转型发展的全过程,把清洁低碳作为主导方向,推动能源绿色生产和消费,优化能源生产布局和消费结构,把保障和改善民生用能、贫困人口用能作为优先目标,把推动能源发展和乡村振兴有机结合起来,加强能源供给民生设施和公共服务能力建设,提高清洁能源和非化石能源消费比重,大幅降低二氧化碳排放强度和污染物排放水平[1]。

多年来由于我国能源产能相对过剩,并伴生环境污染和生态退化等问题,满足人民群众基本生活需求的能源发展目标逐步转变为能效、环保、碳减排等目标。因此,有必要将可负担作为政府调控能源的政策导向。联合国2030年可持续发展17个目标中的第7个领域是可负担的清洁能源:确保人人都能获得负担得起的、可靠的、可持续的现代能源。我国850多个贫困县刚刚脱贫,还有不少群众不能正常用电。所以应从各地的发展水平、资源禀赋等情况出发,尽可能提供清洁高效经济的能源。能源发展,与一国一地国内生产总值、群众日常生活及社会经济发展息息相关。要健全法规政策标准,出台政策,强化资源管理,完善各类准入标准、技术标准,严格控制高耗能、重污染型产品出口,鼓励技术含量和附加值高的产品出口,引导低耗能建筑、新能源汽车健康可持续发展,适当控制汽车拥有率、严控高能耗产业发展、大力发展生产性服务业,确保人民群众以尽可能低的支出获得尽可能多的能源供应和服务。如果不将人民群众负担得起作为能源发展的重要前提,相关政策的实施效果就会大打折扣,在部分地区“煤改气”“煤改电”后出现的“返煤”现象就是佐证。

3.3 优化能源结构,严格合理控制煤炭消费增长

优化能源结构可以起到提高效率、改善环境质量的效果。在这方面,要提高优质能源,特别是油气和非常规天然气的占比。天然气具有资源的可靠性、成本的可接受性和环境的可持续性特点[8]。美国页岩油气革命将视野从单一能源资源延伸到“源岩油气”系统,管理革命带来的运行成本最低,战略革命重塑全球能源版图、助力美国的能源独立。立足“页岩油气革命”、加快“新能源革命”,开启“能源独立”之路,是我国未来能源发展的战略选择[8]。能源结构优化还包括电力结构和用能结构优化。据BP(2021)资料计算[9],2020年,我国燃煤发电比重比美国、日本和全球平均分别高出43.5、33.5和28.1个百分点。据中电联和EIA(2021)有关资料[10],2020年美国工业、服务业和居民用电占比分别为26.5%、34.2%和39.3%,分别高出我国-40.5、18.1、24.7个百分点;由于产业结构和用电结构的差异,我国单位GDP电耗是美国的2.8倍,而人均生活用电量仅是美国的17.6%。因此,优化能源结构仍是我国未来的努力方向,追求减污降碳协同也应成为重要内容。

在推进煤炭消费替代和转型升级过程中,要稳妥有序、安全降碳,这对以煤炭为主要一次能源的我国来说尤为重要。据有关测算,实现《巴黎协定》目标,2050年我国煤炭在一次能源中占比将降至13%~32%,天然气占比稳步缓慢上升,非化石能源占比提高至40%~63%,非化石燃料电力的份额将大幅增加至54%~77%[11]。但我国的基本国情是富煤贫油少气,因此一定要坚持“先立后破”,以保障国家能源安全和经济发展作为实现“双碳”目标的前提,理性控制煤炭减量,推动能源低碳转型的平稳过渡。

《方案》明确要求“‘十四五’时期严格合理控制煤炭消费增长,‘十五五’时期逐步减少”。要在煤炭勘探、采煤、选煤、配煤和分级利用的全生命周期中,贯彻绿色低碳发展理念,并推动煤电向基础保障性和系统调节性电力能源并重转型;推动重点用煤行业减煤限煤;大力推动煤炭清洁高效利用,合理划定禁止散烧区域,科学有序地推进散煤替代。随着我国能耗“双控”考核制度的完善,煤化工发展要研究生产过程产生二氧化碳的排放评价标准,尽早与国际接轨。这样不仅可以不断提高煤炭转化效率,还能推动相关产业的技术进步。

3.4 颠覆性技术为能源低碳转型拓展足够空间

要狠抓绿色低碳技术攻关。据国际能源署(IEA)研究,实现碳中和目标的一半技术尚未开发出来,因此有必要为技术创新特别是颠覆性技术创新留有足够的降碳空间。要把提升能源科技水平作为能源转型的突破口,加快能源科技自主创新步伐。应布局国家能源实验室,力争引领世界能源技术和产业格局发展方向。推进以核聚变、天然气水合物、氢能为代表的颠覆性能源技术的研发创新[12]。应整合产、学、研、用资源,围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,实现能源领域产学研深度融合,用高能效循环利用技术、零碳能源技术、负排放技术等,来支撑碳中和目标的实现。

科技创新决定能源的未来,科学技术突破创造能源的未来。能源科技是最重要和最活跃的创新领域之一,也是竞争最激烈的领域之一。要摆脱传统思维惯性,不能用昨天的经验谋划今天的能源发展。2015年中国工程院启动“我国能源技术革命体系战略研究”重大咨询项目,从核能、风能、太阳能、储能、油气、煤炭、水能、生物质能、智能电网与能源网融合等能源技术领域开展研究,制定了前瞻性技术(2020年)、创新性技术(2030年)和颠覆性技术(2050年)三阶段能源技术路线[13]。《国家创新驱动发展战略纲要》《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》,均提出了能源技术创新重点方向和技术路线图[1]。

颠覆性技术是未来能源发展的最大变数。在油气、氢能、储能、核聚变能等方面都可能出现颠覆性新技术,并改变世界能源供需格局。储能技术是“能源革命的支撑技术”,可为电网提供调峰调频、削峰填谷、需求响应支撑等服务,提升传统电力系统的灵活性、经济性和安全性。我国百万千瓦超超临界煤电机组技术、非常规天然气勘探、特高压输电、“华龙一号”三代核电等已经走在世界前列。核电将是我国未来的保障性能源之一,可控核聚变能是人类理想的终极能源。核能不仅是核电站,更重要的是包括核资源、核燃料循环、核电站、后处理、核废物处置等的产业链。我国的核能发展要走压水堆—快堆—聚变堆“三部曲”。在压水堆为主的发展阶段,要充分发挥成熟的二代改进堆型的作用,发展沿海和内陆电站,并积极试验和掌握三代技术[13]。推动我国快堆技术加快发展,探索成为可控性、支撑性的能源之一。

3.5 加强体制机制创新,推动能源绿色低碳发展

深入推动能源革命、加快建设能源强国,需要加强体制机制创新、培育能源多元市场主体。从国际经验看,大型企业可以更好地统筹全局、配置资源,但也容易形成垄断和效率低下,因而西方国家立法反对“托拉斯”;中小企业虽然对全局影响小,却能提高就业机会,是技术创新主体,也是经济发展活力所在。因此,政府要创新体制机制,打破低效乃至无效率的垄断,创造公平公正的市场竞争环境,发挥不同所有制、不同规模企业作为市场主体的作用,支持各类市场主体依法平等进入负面清单以外的能源领域,形成多元市场主体共同参与的格局[1]。

4 结语

能耗“双控”考核,要强调科学性,不能因为能耗控制限制我国的发展,毕竟我国工业化和城市化的历史任务还没有完成。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。有一些地方和行业企业领导提出“率先达峰”,但如果只停留在口头而不是落实在行动上,就可能将能源利用和碳排放峰值的平台期延长。鉴于此,应按照中央提出的“全国一盘棋”要求,运用那些实践证明是行之有效的能效、环保、质量、安全等标准作为调控手段,增加可操作性,以达到预期效果。

我国推动低碳转型任重道远,不可能一蹴而就。碳减排意味着经济发展模式、能源消费方式、居民衣食住行和日用品生产等方面的绿色转型。未来40年,我国经济要实现近零碳目标,就要实现从高度依赖化石燃料到低碳乃至零碳排放的根本转变;高碳资产价格将重塑,可能导致金融风险放大。要开展能源、环保和绿色发展的国际合作,特别是要加强中美煤炭转型的对话,保障能源转型的公平性和可持续性。随着可再生能源技术应用成本的逐步降低,只要每年拿出GDP的1%进行增量绿色投资,完全可以实现绿色低碳发展的目标。

[1] 国务院新闻办公室.新时代的中国能源发展[N].人民日报, 2020-12-22(10).

[2] 朱妍, 贾科华. 中国工程院院士谢和平:碳中和给煤炭行业带来三大机遇[N].中国能源报, 2021-08-02(16).

[3] 李俊峰,李广.中国能源、环境与气候变化问题回顾与展望[J],环境与可持续发展,2020,45(5):8-17.

[4] 安蓓.国家发改委:坚决纠正与碳达峰碳中和工作初衷背道而驰的现象[N]. 新华社,2021-08-17.

[5] 中共中央 国务院.关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见[EB/OL].(2021-10-24)[2022-01-03].http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/24/content_5644613.htm.

[6] 国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知[EB/OL].(2021-10-26)[2022-01-03].http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/26/content_5644984.htm.

[7] 周宏春,李长征,周春.碳中和背景下能源发展战略的若干思考[J].中国煤炭,2021,47(5):1-6.

[8] 邹才能,潘松圻,荆振华,等.页岩油气革命及影响[J].石油学报.2020,41(1):1-12.

[9] BP. Statistical Review of World Energy 2021-Consolidated dataset-panel format[R/OL].(2021-07-04)[2022-01-03].https://www.bp.com/en/global/corporate/enengy-economics/statistical-review-of-world-energy.htm

[10] EIA. Annual Energy Outlook 2021 [R/OL].(2021-02-03)[2022-01-03].https://www.eia.gov/ pressroom/presentations/AEO2021_Release_Presentation.pdf.

[11] ZHOU Sheng, TONG Qing,PAN Xunzhang, et al. Research on low-carbon energy transformation of China necessary to achieve the Paris agreement goals: A global perspective[J]. Energy Economics, 2021,95(2).

[12] 闫晓卿,鲁钢.总结篇:从世界能源风向透视中国能源战略[EB/OL].(2020-04-30)[2022-01-03]. http://www.baijiahao.baidu.com/s?id=1665393993816020512&wfr=spider&for=pc.

[13] 杜祥琬院士解读能源中长期发展战略研究报告要点[EB/OL].(2011-03-03)[2022-01-03]. http://www.nengyuanjie.net/show-68-22569-1.html.

Research and thinking on scientific low-carbon transformation in China's energy field

移动扫码阅读

ZHOU Hongchun, LI Changzheng, ZHOU Chun. Research and thinking on scientific low-carbon transformation in China's energy field[J].China Coal,2022,48(1):2-9.doi:10.19880/j.cnki.ccm.2022.01.001

- 相关推荐