基于DEA-Malmquist的山西省煤炭资源利用效率实证研究

时间:2022-01-02 来源:中国煤炭杂志官网 分享:★ 经济管理 ★

基于DEA-Malmquist的山西省煤炭资源利用效率实证研究

自改革开放以来,我国在取得一系列举世瞩目经济成就的同时,也因长期的粗放型经济增长模式而面临能源浪费、环境污染等诸多生态问题。在新时代背景下,国家越来越重视能源利用效率问题,党中央在十九大报告中指出,建设美丽中国要着重解决环境问题,改变以煤为主的能源消费结构,提升能源利用效率,形成能源集约、经济发展、环境友好的绿色发展模式。山西省作为典型的以煤为主的能源资源型省份,煤炭在其能源消费结构中占有举足轻重的地位,2017年煤炭及其二次能源的消费量占到了山西省能源消费总量的73.25%。经济发展过度依赖煤炭资源导致了生态恶化、经济发展质量低等诸多问题,严重制约了山西省的可持续发展。因此,评价分析山西省的煤炭资源利用效率十分必要,对山西省深化能源消费结构化改革,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系具有重要意义。

目前关于能源效率的研究多以区域效率和产业效率为研究重点。区域能源效率研究多以我国整体效率或区域效率为研究对象,如车亮亮等[1]将煤炭利用效率定义为万元GDP煤炭消耗量,运用空间均衡模型分析了我国煤炭流动格局;李琰和崔欣[2]将碳排放作为非期望产出,测度了我国20个省份的煤炭产业发展效率;李成宇和张士强[3]利用ESDA方法分析了我国30个省份煤炭利用效率的空间相关性及其影响因素;彭树远[4]采用SBM模型研究了我国省域全要素能源效率,认为我国能源效率呈下降趋势,区域差距不断拉大;关伟等[5]对黄河流域各省的能源综合效率影响因素展开研究,认为财政支出和城镇化进程共同驱动了能源综合效率的提高。产业能源效率研究多以第二产业为研究对象,如樊静丽等[6]利用Divisia指数分解法研究了我国2000-2016年工业煤炭利用的宏观效率;高小芹等[7]在效率测度的基础上,运用Tobit回归模型对我国33个工业行业的影响因素进行研究。

梳理总结以往研究可以发现,现有研究多基于宏观视角,缺少广度和深度,基于中观视角针对能源型省份主要能源资源利用效率的系统研究十分少见;能源效率测度多以静态效率为主,无法体现能源利用效率的变化趋势和演变特征。因此,笔者从静态和动态两个角度出发,利用超效率SBM-DEA模型和Malmquist指数对山西省2009-2018年煤炭资源利用效率进行测度,并在此基础上分析了山西省煤炭利用效率变动趋势及原因,以期为山西省制定相关能源政策,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系提供决策参考。

1 研究方法与指标体系

1.1 研究方法

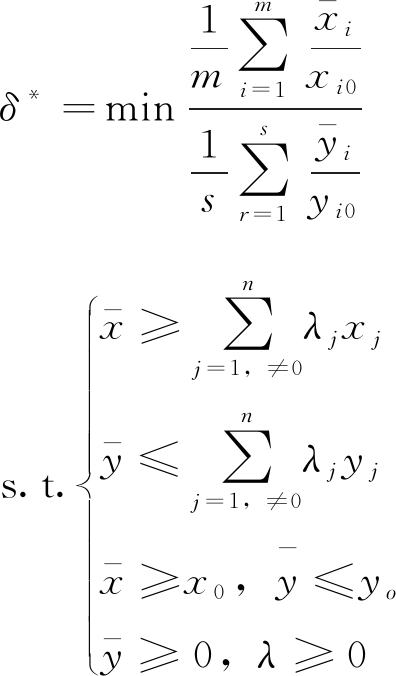

1.1.1 超效率SBM-DEA模型

数据包络分析法(Data Envelopment Analysis,DEA)不含特定的函数假设和权重,可在同时考虑多个投入和产出变量的情况下,测算多个决策单元(Decision Making Units,DMU)的静态效率。传统DEA模型的效率测度结果未考虑松弛变量的影响,且无法体现效率值同为1的DMU之间的效率差距,因此,Tone[8]提出了超效率SBM模型,解决了要素松弛改进量和效率值上限为1的问题。具体模型如下:

假设,决策系统中包含n个DMU,存在m种投入要素和s个产出要素。定义x=(xij)∈Rm×n表示投入变量,y=(yij)∈Rs×n表示产出,且x>0,y>0。

(1)

式中:λ——权重变量;

S-——投入过多;

S+——产出不足;

ρ——DMU的效率值,且0<ρ≤1。

当ρ=1时,S- ,S+=0,表明该DMU有效;当0<ρ<1时,表明该DMU非有效。

针对效率值为1的DMU,进一步构造如下分式:

(2)

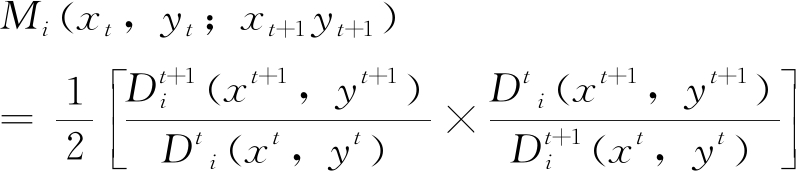

1.1.2 Malmquist指数

Malmquist指数的概念最初由Malmquist[9]提出,Caves等[10]将其发展成为测量生产率变化的理论,Färe等[11]将其与DEA理论结合,此后Malmquist指数多用于产业效率的动态分析。第i个DMU在t到t+1时期的Malmquist指数可表示为:

(3)

式中:Mi——第i个DMU在t到t+1时期的效率变化程度,可被分解为技术效率变化指数(TE)和技术进步变化指数(TC)。

TE可被进一步分解为纯技术效率变化指数(PTEC)和规模效率变化指数(SEC),则Mi可表示为:

(4)

当Mi>1时,表明该决策单元效率实现增长,反之则表明效率不变或下降;当TE>1时,表明技术效率提高,反之则说明技术效率不变或下降;当PTEC>1时,表明技术成熟度提高,反之则说明技术成熟度不变或下降;当SEC>1时,表明规模效应优化,反之则说明规模效应不变或降低。

1.2 指标体系与数据来源

在参考现有研究的基础上,笔者结合山西省发展特征和数据可得性,构建山西省煤炭资源利用效率评价指标体系,选取劳动力投入、资本投入和煤炭资源投入为投入指标,经济产出为产出指标。其中,劳动力投入采用地区年末从业人数表征,单位为人;资本投入采用资本存量表征,参考张军等[12]、贾润崧和张四灿[13]的方法使用永续盘存法推算得出,单位为亿元;煤炭资源投入采用煤炭消费量表征,单位为万t;经济产出采用地区GDP表征,单位为亿元。

山西省11个地级市2009-2018年的年末从业人数、固定资产投资额、煤炭消费量和地区GDP数据均来源于各年度《山西统计年鉴》和各市统计年鉴。

2 山西省煤炭资源利用效率实证分析

2.1 山西省煤炭资源利用效率静态分析

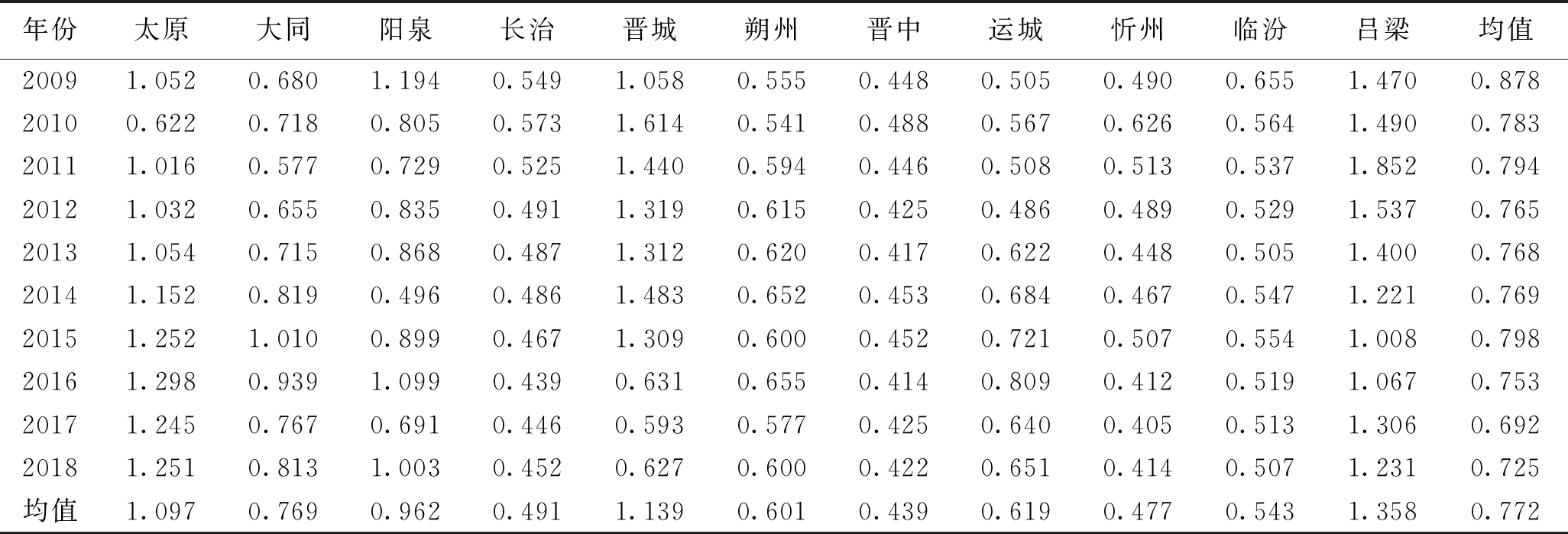

运用DEA-Solver Pro 5.0软件,使用超效率SBM-DEA模型对山西省11个地级市2009-2018年煤炭利用效率进行静态测算,所得结果如表1所示。

表1 山西省11地市2009-2018煤炭利用静态效率

年份太原大同阳泉长治晋城朔州晋中运城忻州临汾吕梁均值20091.0520.6801.1940.5491.0580.5550.4480.5050.4900.6551.4700.87820100.6220.7180.8050.5731.6140.5410.4880.5670.6260.5641.4900.78320111.0160.5770.7290.5251.4400.5940.4460.5080.5130.5371.8520.79420121.0320.6550.8350.4911.3190.6150.4250.4860.4890.5291.5370.76520131.0540.7150.8680.4871.3120.6200.4170.6220.4480.5051.4000.76820141.1520.8190.4960.4861.4830.6520.4530.6840.4670.5471.2210.76920151.2521.0100.8990.4671.3090.6000.4520.7210.5070.5541.0080.79820161.2980.9391.0990.4390.6310.6550.4140.8090.4120.5191.0670.75320171.2450.7670.6910.4460.5930.5770.4250.6400.4050.5131.3060.69220181.2510.8131.0030.4520.6270.6000.4220.6510.4140.5071.2310.725均值1.0970.7690.9620.4911.1390.6010.4390.6190.4770.5431.3580.772

从整体来看,山西省在样本期内的煤炭资源利用效率较低,年度均值仅为0.772,具有较大的提升空间。从地级市来看,各地市间静态效率值差异明显。煤炭利用效率均值达到1以上的地级市为吕梁(1.358)、晋城(1.139)和太原(1.097),其中吕梁和太原效率波动较小,且吕梁在各年度均表现为DEA有效,代表了山西省煤炭利用效率的前沿水平;晋城效率均值较高,但由于其2016年煤炭消耗量大幅增长,效率值在2016-2018年出现明显下降。煤炭利用效率均值最低的3个地级市为晋中(0.439)、忻州(0.477)和长治(0.491),表明3市存在明显的煤炭资源浪费问题,一方面应加大科研投入以提高科技水平,降低能源消耗,另一方面应加快产业结构转型升级,大力发展能源依赖度较低的第三产业。阳泉(0.962)、大同(0.769)、运城(0.619)、朔州(0.601)和临汾(0.543)等5市均未达到DEA有效,表明其煤炭利用效率具有不同程度的发展潜力,应给予充分的政策支持。

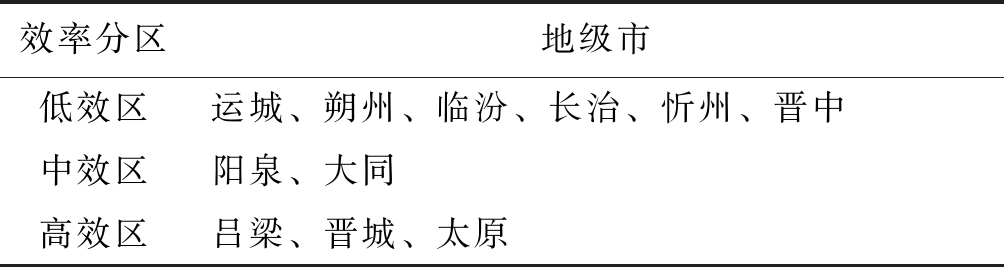

参考黄和平等[14]的方法,以山西省煤炭利用效率均值的0.5、1、1.5倍为标准,可将山西省各地级市分别归入低效区、中效区和高效区,结果如表2所示。

表2 山西省煤炭利用效率分区

效率分区地级市低效区运城、朔州、临汾、长治、忻州、晋中中效区阳泉、大同高效区吕梁、晋城、太原

由表2可知,低效区主要分布于晋南和晋西北地区,该区域经济发展水平较低,技术水平落后,同时此类地市煤炭资源消耗量明显高于其他地市,表明此类地区经济增长过度依赖煤炭资源投入,应加大科研资金投入以提高技术水平,增强经济发展集约性,培育新的绿色经济增长点。中效区包括阳泉和大同,其资源投入与产出量处于山西省平均水平,使其煤炭利用效率与山西省效率均值较为接近,具有一定的发展空间,应进一步提升管理水平和生产技术水平。高效区主要分布于晋中地区,其中太原作为山西省经济发展水平最高的地市,具有较强的人才吸引力和技术优势,且长期以来注重基础设施建设,从而使其煤炭利用效率长期保持省内较高水平。由此可知,山西省煤炭利用效率呈现出“南北低、中间高”的空间格局。

2.2 山西省煤炭资源利用效率动态分析

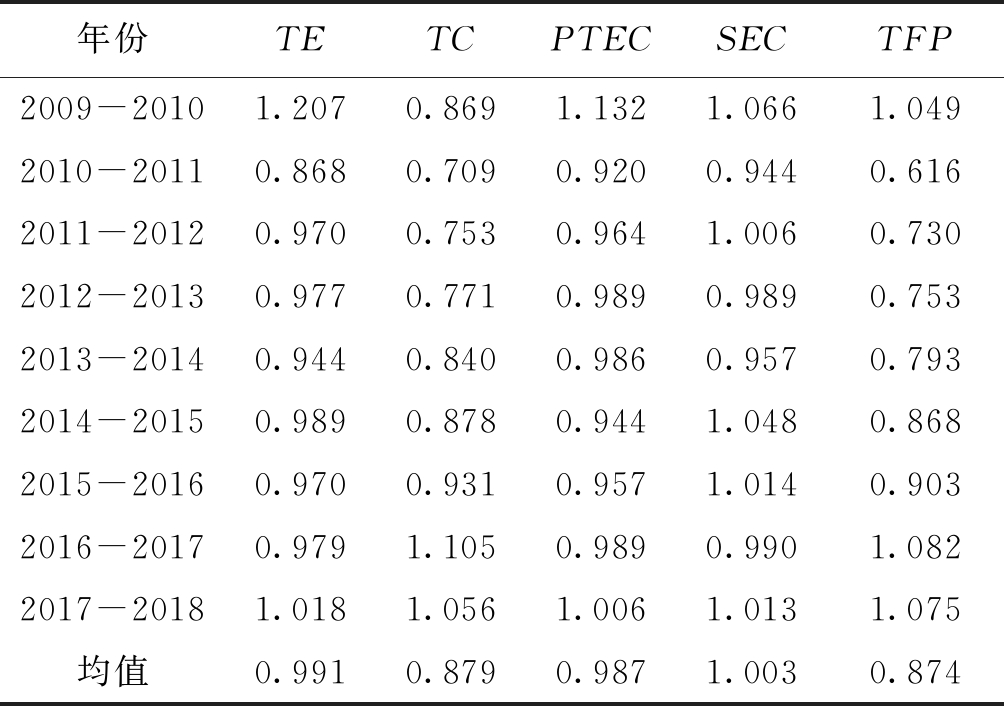

运用DEAP2.2软件,对山西省2009-2018年煤炭利用效率进行Malmquist指数动态分析,并对山西省各年度效率均值及各地市效率均值进行分解,所得结果如表3和表4所示。

表3 山西省2009-2018年煤炭利用效率均值及其分解

年份TETCPTECSECTFP2009-20101.2070.8691.1321.0661.0492010-20110.8680.7090.9200.9440.6162011-20120.9700.7530.9641.0060.7302012-20130.9770.7710.9890.9890.7532013-20140.9440.8400.9860.9570.7932014-20150.9890.8780.9441.0480.8682015-20160.9700.9310.9571.0140.9032016-20170.9791.1050.9890.9901.0822017-20181.0181.0561.0061.0131.075均值0.9910.8790.9871.0030.874

根据表3可知,山西省煤炭利用效率在2010-2016年期间不断下降,2016-2018年期间持续增长,整体呈现先降后升的发展态势,且技术进步是山西省煤炭利用效率的主要影响因素。2010-2016年间,技术进步效率指数均小于1,且明显低于技术效率指数,表明技术进步效率指数的降低是山西省煤炭利用效率下降的主要原因,因此煤炭利用效率提升的关键在于提升技术水平。2016-2017年间山西省煤炭利用效率提升了8.2%,其中技术进步指数为1.105,技术效率指数为0.979,表明技术水平改善是此阶段效率提升的主要驱动因素。2017-2018年间山西省煤炭利用效率提高了7.5%,且技术效率指数为1.018,技术进步指数为1.056,且纯技术效率和规模效率指数均大于1,表明技术水平提高是此阶段效率增长的主要贡献来源,同时纯技术效率和规模效率的增长促进了技术效率指数的提升,从而对山西省煤炭利用效率的增长发挥了一定的正向作用。

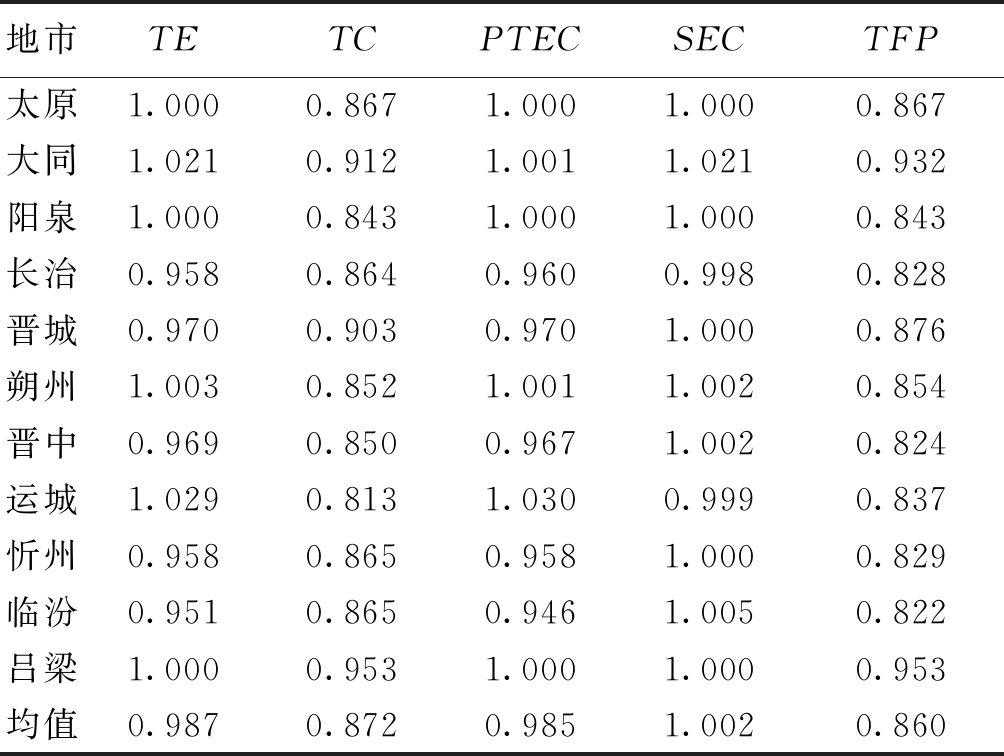

根据表4可知,山西省各地市的煤炭利用效率变化指数及其均值均小于1,表明各地市的煤炭利用效率在样本期内均出现了不同程度的下降。平均降幅最大的3个地级市为临汾、晋中和长治,此3市的技术进步指数明显低于技术效率指数,表明落后的技术水平对其煤炭效率提升发挥了抑制作用。平均降幅最低的3个地级市为吕梁、大同和晋城,其中吕梁与大同的技术效率指数大于等于1,表明技术效率对其煤炭利用效率发挥了正向影响;3个地级市的技术进步效率均小于1,说明促进煤炭利用效率增长的关键在于提升技术水平。

表4 山西省11地市煤炭利用效率均值及其分解

地市TETCPTECSECTFP太原1.0000.8671.0001.0000.867大同1.0210.9121.0011.0210.932阳泉1.0000.8431.0001.0000.843长治0.9580.8640.9600.9980.828晋城0.9700.9030.9701.0000.876朔州1.0030.8521.0011.0020.854晋中0.9690.8500.9671.0020.824运城1.0290.8131.0300.9990.837忻州0.9580.8650.9581.0000.829临汾0.9510.8650.9461.0050.822吕梁1.0000.9531.0001.0000.953均值0.9870.8720.9851.0020.860

3 结论与建议

3.1 结论

笔者从静态和动态双重角度出发,利用超效率SBM-DEA模型和Malmquist指数分析了山西省2009-2018年的煤炭利用效率,得到以下结论。

(1)从静态角度来看,山西省煤炭利用静态效率较低,年度效率均值为0.772,仅吕梁、晋城和太原3市表现为DEA有效,其余各市均有一定的提升空间。

(2)从空间特征来看,山西省煤炭利用静态效率低效区主要分布于晋南、晋北地区,高效区主要分布于晋中地区,整体呈现出“南北低、中间高”的空间格局。

(3)从动态角度来看,山西省煤炭利用效率在样本期内呈现先降后升的发展态势,技术进步是山西省煤炭利用效率提升的主要驱动因素,各地市提高煤炭利用效率的关键在于提升生产技术水平。

3.2 政策建议

(1)以太原市为代表的晋中地区应进一步发挥其人才吸引和基础设施优势,加大人才引进力度,建立集约高效的基础设施体系。

(2)煤炭利用效率较低的晋南和晋北地区应推进产业结构升级转型进程,一方面以结构化改革为重点,对现有产能进行规划整合,重点淘汰落后产能;另一方面以产业升级为重点,发展耗能低、绿色环保的第三产业,以减少经济发展的能源依赖。

(3)加强区域间的交流合作,引进先进的管理经验和生产工艺,提高整体技术水平。

(4)推广应用清洁能源,改变以煤为主的能源消费结构。

[1] 车亮亮,韩雪,武春友.中国煤炭流动格局与利用效率的空间关联分析[J].经济地理,2015,35(2):134-140.

[2] 李琰,崔欣.考虑非期望产出的我国区域煤炭产业效率分析[J].煤炭工程,2019,51(12):186-190.

[3] 李成宇,张士强.中国省际煤炭资源利用效率研究[J].中国煤炭,2020,46(3) 13-22.

[4] 彭树远.我国省域全要素能源效率研究——基于三阶段全局UHSBM模型[J].经济问题,2020(1):11-19.

[5] 关伟,许淑婷,郭岫垚.黄河流域能源综合效率的时空演变与驱动因素[J].资源科学,2020,42(1):150-158.

[6] 樊静丽,孔令斯,张贤.我国工业部门煤炭利用效率变化及其驱动因素研究[J].中国煤炭,2018,44(7):21-25,53.

[7] 高小芹,刘传庚,刘晓燕,等.中国工业行业煤炭利用效率测度及影响因素研究[J]. 宏观经济研究,2020(4):49-59,102.

[8] Tone K.A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis[J].European Journal of Operational Research,2002,143(1):32-41.

[9] Malmquist S.Index numbers and indifference surfaces[J].Trabajos De Estadistica,1953,4(2):209-242.

[10] Caves D W, Christensen L R, Diewert W E.The economic theory of index numbers and the measurement of input, output, and productivity [J].Econometrica,1982,50(6):1393-1414.

[11] Färe R, Grosskopf S, Norris M. Productivity growth, technical progress, and efficiency change in industrialized countries: reply[J].American Economic Review,1997,87(5):1040-1044.

[12] 张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J].经济研究,2004(10):35-44.

[13] 贾润崧,张四灿.中国省际资本存量与资本回报率[J].统计研究,2014,31(11): 35-42.

[14] 黄和平,乔学忠,张瑾,等.绿色发展背景下区域旅游业碳排放时空分异与影响因素研究——以长江经济带为例[J].经济地理,2019,39(11):214-224.

Empirical study on the utilization efficiency of coal resources in Shanxi province based on DEA-Malmquist model

Song Tanyue, Zhang Hongchao. Empirical study on the utilization efficiency of coal resources in Shanxi province based on DEA-Malmquist model[J].China Coal,2020,46(11):37-41.doi:10.19880/j.cnki.ccm.2020.11.005

- 相关推荐