规划引领下的煤炭资源型城市全域生态修复 ——以山西省古交市为例

时间:2021-09-14 来源:中国煤炭杂志官网 分享:★ 生态矿山 ★

规划引领下的煤炭资源型城市全域生态修复

——以山西省古交市为例

煤炭是整个社会发展的基础动力,同时也是社会平稳运行的根本保障。目前我国煤炭产量由2003年的18.4亿t增长至2019年的39亿t,在过去10年里,我国煤炭产量均超过30亿t/a,是除石油外我国拥有的最为广泛的能源[1]。随着煤炭资源的不断开采形成了众多的煤炭资源型城市,这些城市的生态环境遭到不同程度的破坏,治理和修复其生态系统成为当务之急[2]。

通过分析煤炭资源型城市的现状及矿区生态修复的研究发展进程,提出新时代背景下规划引领煤炭资源型城市全域生态修复的思路及策略,并以典型煤炭资源型城市——山西省古交市为例,在对古交市的资源基础、产业条件和环境状况整体研究的基础上,提出规划引领下古交市全域生态修复的思想、规划和实施策略,期望全面优化和提升煤炭资源型城市的生态系统功能,并为其他同类城市的生态修复提供经验借鉴。

1 煤炭资源型城市研究现状

煤炭资源的开采推动了国家经济的快速发展,尤其是进入快速工业化阶段后,煤炭资源作为主要能源,为国家的现代化发展做出了重要贡献[3],但是煤炭资源的枯竭、生态环境本底的扰动、大量采矿迹地的出现,使煤炭资源型城市的社会和经济发展陷入困境。因此煤炭资源型城市的发展,引起诸多学者的关注。

我国对煤炭资源型城市的研究起始于20世纪60年代,大致可分为以下4个阶段。

(1)20世纪60年代到80年代,这一时期为我国计划经济时期,基于国情和现实需要,煤炭产业作为国家支柱产业,得到优先发展,先后形成了大、中、小型矿区,兴建了一批煤炭资源型城市。这一时期城市环境污染虽然已经开始显现,但并未引起重视,对煤炭资源型城市的研究主要围绕生产力配置、工业基地建设等实践展开。

(2)20世纪80年代中期到1990年末,这个时期是我国计划经济向市场经济转型的时期,随着市场的开放和城市建设的加快,煤炭工业得到长足发展;同时也带来了一系列社会和经济问题,所以对煤炭资源型城市的研究也逐渐突破建设工业基地的视角,开始转向对城市的综合研究。城市产业结构完善、基础设施建设以及经济的全面发展成为该领域研究的重点[4],城市可持续发展理念开始兴起,城市生态环境保护的意识也开始觉醒,但重视程度还不够。

(3)1997年《中国21世纪人口、资源、环境与发展白皮书》发布,可持续发展战略纳入经济和社会发展的长远规划,对煤炭资源型城市的研究进入第3阶段,这个阶段从1990年末到21世纪的前10年。随着可持续发展理念的深入人心,对煤炭资源型城市的研究转向经济转型模式,循环经济、空间结构重构、生态环境修复成为可持续发展可选择的路径。

(4)2012年11月党的“十八大”召开,指出要重点抓好优化国土空间开发格局、全面促进资源节约、加大自然生态系统和环境保护力度和加强生态文明制度建设这4项工作。以此为契机,对煤炭资源型城市的研究进入了第4阶段,本阶段从2012年一直延续至今。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,新型城镇化、资源转型、生态修复、转型政策研究等都成为煤炭资源型城市绿色发展关注的热点[5]。

2 煤炭资源型城市生态修复研究进程

对煤炭资源型城市而言,生态修复是使其实现可持续发展的重要途径。我国土地复垦及生态修复的工作起源于20世纪50年代[6],那时虽然矿区生态环境问题引起一些矿山企业的关注,但由于生态保护的意识尚未引起重视,相关的研究与实践工作都处于零散、自发的状态,直到1988年《土地复垦规定》的颁布实施,我国煤炭资源型城市生态修复才走上了法制化轨道[7],大量的相关研究与实践工作也随之展开。

在中国知网(CNKI)期刊全文数据库以“矿区”“煤炭资源型城市”“生态修复”“规划”为关键词进行模糊检索,共检索出论文853篇。分析发现,煤炭资源型城市生态修复发表的文献数呈逐年增加的趋势,且1998年后文献数量增速加快,2012年以后增速更加明显。

本研究根据生态修复研究进展及相关的政策法规,将我国煤炭资源型城市生态修复相关研究分为3个阶段。

2.1 恢复原用途的土地复垦阶段(1988-1998年)

1988年的《土地复垦规定》及1989年《中华人民共和国环境保护法》的颁布实行,标志着我国对煤炭资源型城市的生态修复工作从分散、自发状态走向有组织有计划的修复治理。在此阶段,研究工作主要围绕矿区生态环境破坏规律及其预测控制技术、矿区土地复垦工程技术等方面展开,并取得卓有成效的进展,如卞正富[8] 等研究人员提出了预防及整治塌陷地的4类工程措施;张瑜[9]对矿山地表沉陷的研究和预测方法及其在矿区土地复垦中的作用进行了研究;吴侃[10]等研究人员开发了矿区开采沉陷预测的软件,使得对矿区开采沉陷控制的研究进入由被动监测到主动预测阶段;李宗禹、朱自斌[11]基于景观生态学理论揭示了土地复垦在矿区土地利用优化中的作用,周国良[12]对采矿场与排土场复垦规划与实施后的效益进行探究。根据1996年通过开始实施的《中华人民共和国煤炭法》第32条提出的“因开采煤炭压占土地或造成地表土地塌陷、挖损,由采矿者负责复垦,恢复到可利用状态”可知,当时的研究主要是针对土地退化问题,以及如何通过土地复垦恢复土地原用途,实现矿区土地的有效利用。

2.2 以项目为主导的生态景观重建阶段(1999-2011年)

1999年修订后的《中华人民共和国土地管理法》正式开始施行,修订后的《土地管理法》中加大了耕地保护力度,开始实行土地用途管制、耕地补偿和基本农田保护制度[13],同时由于日益加大的煤炭开采强度所带来的矿区环境问题,使得矿区土地复垦和生态重建研究受到了前所未有的重视,研究内涵从单一的恢复到原用途的研究延伸到对生态系统整体修复和重建的探究。谢守祥、陈小毅[14]分析了产业结构演变对矿区生态系统的影响;胡振琪[15]等研究人员对我国矿产资源开发生态补偿机制进行了探索;王霖琳[16]以门头沟区煤矿废弃地生态修复规划为例,对煤矿区生态修复规划的程序及研究内容进行了探索。

地理学、生态学、经济管理学等多学科交叉融合地介入生态修复的相关研究,不仅对露天矿、沉陷地、煤矸石山等损毁土地复垦相关技术进一步研究,而且开始将研究重心转向以生态环境安全为目的的生态恢复。这一时期国家重视落实科学发展观,加强环境保护,坚持生态保护与治理并重,在2009年《绿色矿业公约》中明确提出必须始终把土地复垦和生态建设作为矿产资源开发的重要任务,矿山企业必须承担相应的责任,针对矿区大量的采矿迹地要制定合理的土地复垦和利用规划。2004年11月,原国土资源部发布《关于申报国家矿山公园的通知》,提出要将矿山公园建设与矿山环境恢复治理工作紧密结合,各地在开展矿山环境恢复治理工作的同时,在有必要、有条件的地区,开展矿山自然、文化遗迹的保护,并建设相关服务性设施,从而让矿山环境恢复治理和矿山公园建设有机结合,发挥出更大的综合效益,这标志着矿区环境治理迈出了新的一步。国家矿山公园的建设必须首先要编制国家矿山公园总体规划,项目的推进和实施,必须在总体规划的指导下完成。

综上所述,本阶段针对不同矿区的土地复垦和生态修复,开展了多种多样的实践研究,这些研究主要结合实际项目案例展开,虽然有些学者已经将矿区所在区域的自然、社会、经济、文化等因素纳入到矿区生态修复过程中,通过生态景观建设实现了矿区的生态恢复,但研究尺度较小,基本停留在项目层面,以城市和区域为背景的系统研究尚未真正展开。

2.3 规划引领下的矿区生态修复(2012年-至今)

2012年党的“十八大”后加大了生态环境保护的力度,生态修复的相关研究得到长足发展,众多学者围绕生态修复不断开发新技术、新方法和新方向。生态修复的相关研究逐步实现 “从点到面”的转变,由最初重视生态修复技术探索与应用,逐渐转变为重视人地关系、生态修复区规划和生态修复效果评价等方面。林祖锐[17]等研究人员以江苏省徐州市为例,在生态文明和城乡协调发展的思想指导下,探讨了采煤塌陷地生态修复的规划思路和方法,并编制了《徐州市采煤塌陷区生态修复规划》;马丽[18]等研究人员从生态本底的脆弱程度、对重要生态功能区的空间胁迫性以及对重要生态环境因子的胁迫程度等多个层面,探索黄河流域矿产资源开发的生态环境影响并提出管控路径;孔令伟[19]等研究人员研究了不同建植技术对露天煤矿排土场生态修复效果的影响。

同时在这一阶段,国家高度重视城市生态环境的问题,首先作为国家的发展战略规划——《国家新型城镇化规划(2014-2020)》出台,对生态环境给予了前所未有的高度重视。2015年,住建部将海南省三亚市列为“城市修补、生态修复(双修)”首个试点城市之后,开启了全国范围内的城市“双修”活动。在此背景下,针对城市的生态环境修复,提出了全面调查评估城市自然环境质量、加强规划引导以确定城市总体空间格局和生态保护建设要求,以及根据评估和规划统筹制定“城市双修”实施计划的基础工作,从而有计划、有步骤地修复被破坏的山体、河流、湿地、植被等。2018年我国组建自然资源部,进一步落实国土空间规划,推动山水林田湖草一体化保护和修复。我国对生态修复规划由早期的单一要素研究,逐渐走向国土空间生态系统多要素综合研究,并且生态修复规划研究的尺度,由土地整治、水环境治理、生物多样性保护等单一指向性独立工程[20],逐步转向构建国土空间生态安全格局、加强生态系统基础网络建设等的多尺度研究[21]。

综上所述,自20世纪90年代起随着对生态环境保护重视的逐渐加强,对矿区生态修复研究经历了“就地论地-项目集成-综合治理”这3个阶段,在理论研究及实践方面均取得了较大进展,在理论上汲取了生态学、地理学、管理学等多学科的新成果,在方法上运用计算机技术及地理信息系统,使分析研究由定性走向科学定量,在实践对象上由小尺度、单一对象,向城市、区域多要素综合治理发展。针对煤炭资源型城市的生态修复,规划的统筹和引领作用得到不断强化,使各独立的环境治理工作实现了“合奏”效果,这是多年研究探索的结果,也是社会发展的必然需要。

3 规划引领下古交市全域生态修复

3.1 古交市概况

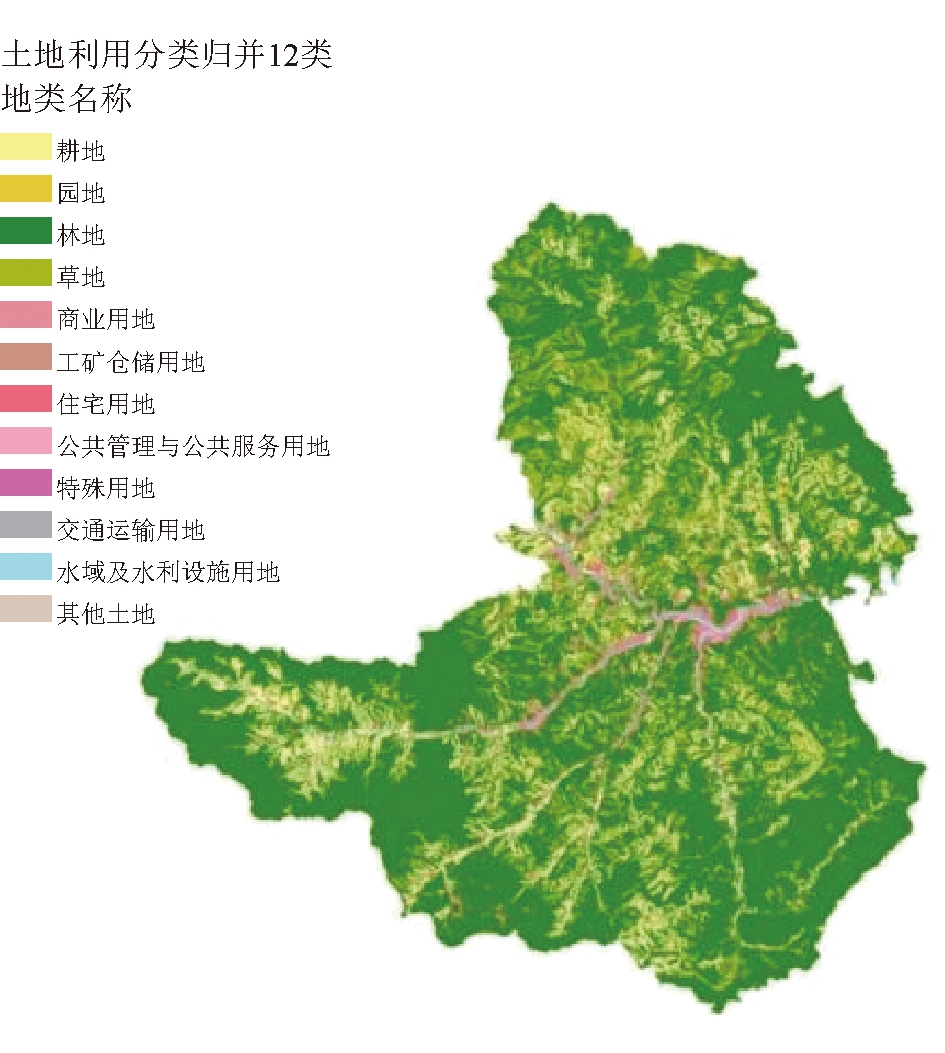

古交市位于山西省的核心腹地、省会太原市中心城区西侧,是太原都市圈的枢纽城市。境内地貌类型复杂,汾河干流从龙尾头由西向东贯穿市区中部,与屯兰川、原平川、大川河三条季节性河流形成“一河三川”的河川谷生态空间。当前古交市土地利用类型分为12类,其中林地面积最大,占比为67.19%;其次为草地,占比为13.08%;建设用地占比为5.28%,古交市土地利用如图1所示。

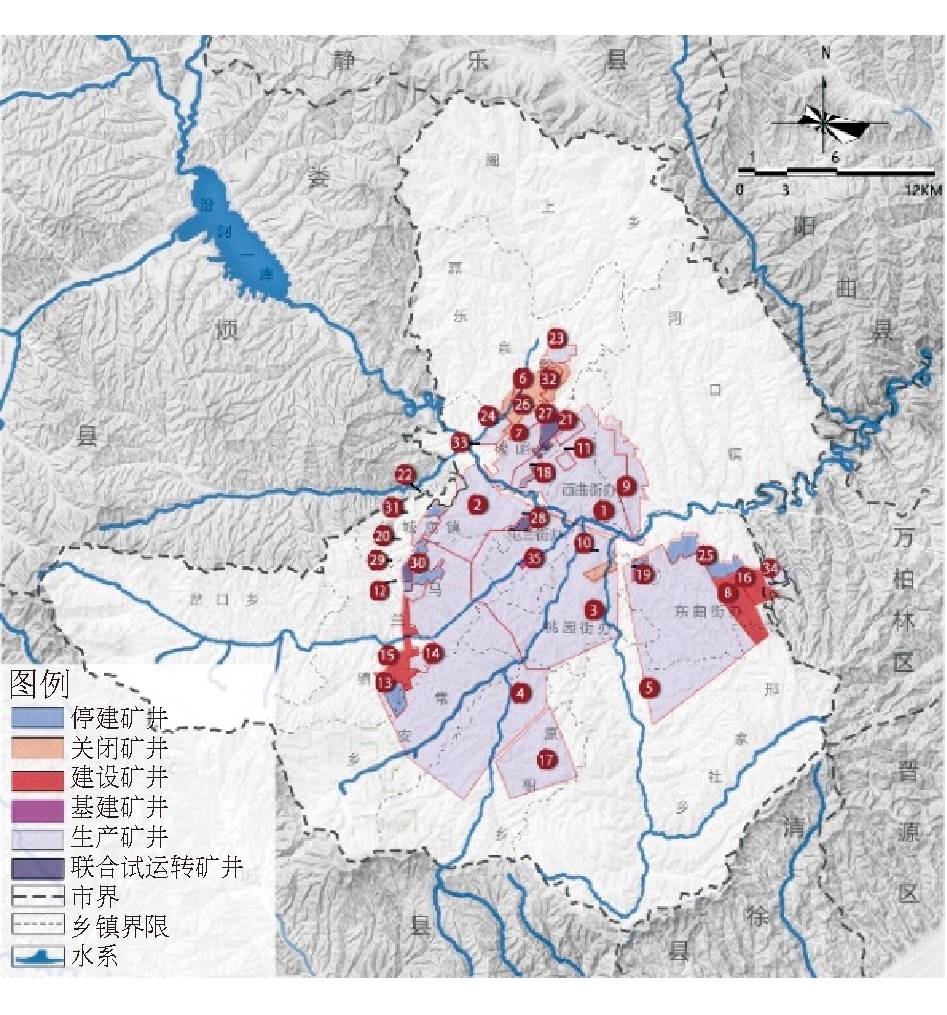

古交市的煤炭储量为98.3亿t,70%以上是优质焦煤,煤炭和电力等传统资源型产业占主导地位,是我国最大的炼焦煤生产基地之一。古交矿区因地理位置、勘测年代和交通运输情况的独特性,1978年国家将其列为独立建设项目。2009年实施兼并重组后,共有35座煤矿,是我国重要的煤炭资源型城市。古交市煤炭矿山分布如图2所示。

图1 古交市土地利用

图2 古交市煤炭矿山分布

3.2 古交市生态环境问题

古交市因长期煤炭开采活动给当地地质地貌以及生态环境带来严重破坏,影响了城市的发展。因而,摸清古交市目前存在的生态环境问题与潜在的地质危害对古交市全域生态修复规划以及城市可持续发展至关重要。基于《古交市地质灾害详细调查报告》和《古交市矿山生态环境详细调查报告》以及接近半年的实地调研、走访和考证可知,古交市的生态环境问题具有复杂、多样、动态和离散的特征,具体体现在以下两大方面。

3.2.1 采煤活动直接带来的生态污染和地质灾害

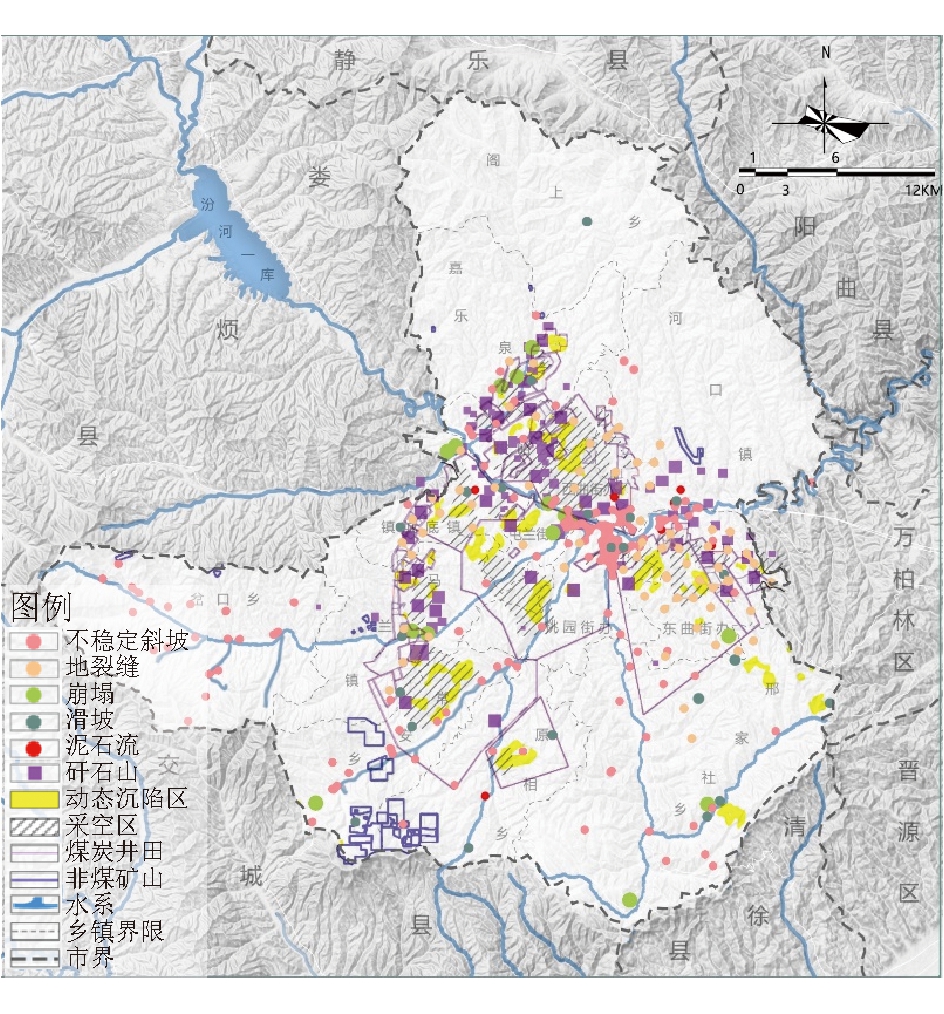

古交市所面临的主要生态问题是因采矿活动对生态系统造成的破坏。主要表现在:一是古交市煤矿类、建材类企业沿河分布,导致污染较多、水质较差;二是古交市境内目前共有98处矸石山,大量的煤矸石堆放侵占土地资源,并且煤矸石受降水冲刷会使重金属渗入土壤,侵害土壤的养分并造成污染,同时也对水环境造成极大影响;三是因采矿活动造成古交市境内潜在的严重地质灾害,目前有崩塌16处、滑坡22处、不稳定斜坡170处、泥石流7处、地裂缝61处,对地质地貌造成严重影响,危害性较大。

3.2.2 采煤活动间接带来的影响

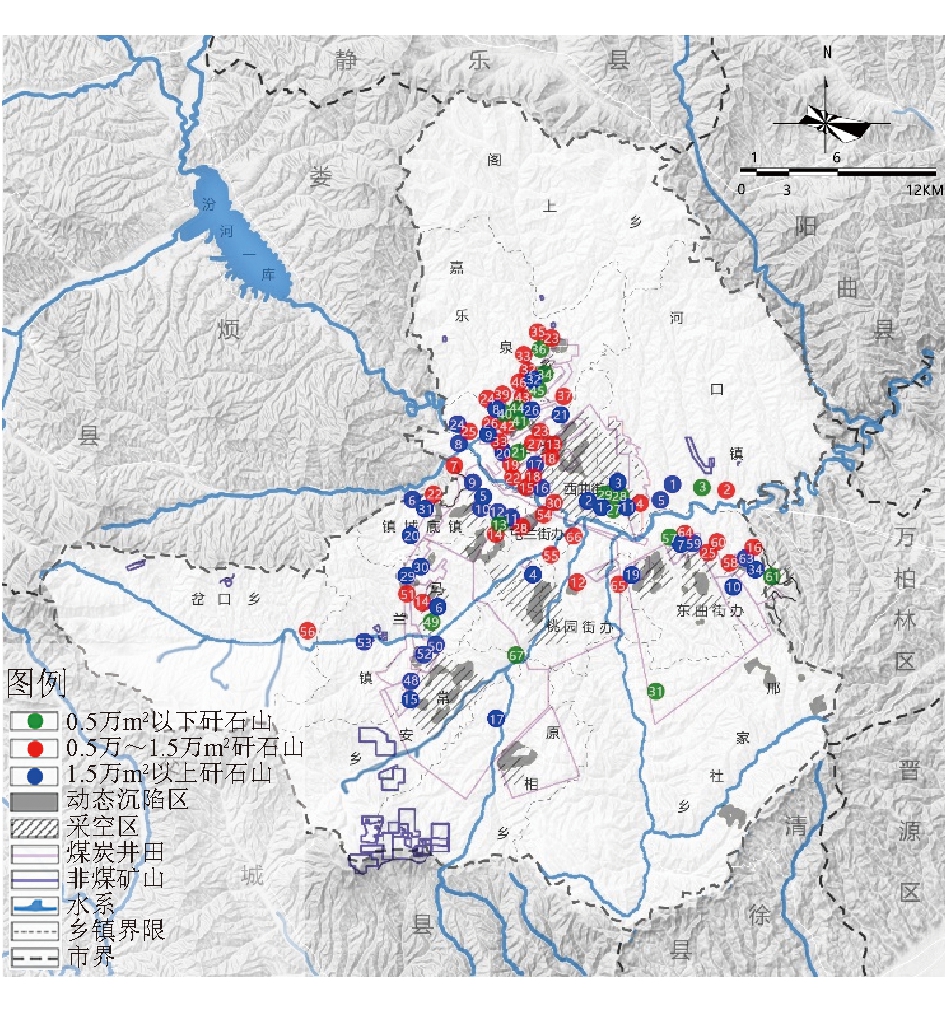

古交市的城市空间主要分布于汾河沿岸,村庄主要分布于屯兰川、原平川、大川河沿岸,其建设用地主要沿“一河三川”分布。古交市境内98处矸石山共占地3.733 km2,多分布于汾河及狮子河沿岸,压占建设用地情况严重,影响了城市空间的发展,古交市矸石山位置如图3所示。

图3 古交市矸石山位置

因煤炭开采对地下岩土结构造成破坏,导致城市出现大面积的塌陷区域,后期导致道路变形、村庄搬迁、基础设施损坏、塌陷地围城,严重制约了城市的空间发展,对居民生活造成较大影响。古交市主要地质灾害分布如图4所示。

图4 古交市主要地质灾害分布

3.3 古交市全域生态修复规划主导思想

针对古交市现存的地灾隐患较大、环境污染较严重、地貌景观与生态系统被破坏以及过度利用土地资源等特征问题,在古交市政府的主导下,中国矿业大学和山西省煤炭地质局联合组成研究团队,编制了《古交市山水林田湖草整体生态修复规划》。研究团队将生命共同体的概念引入到古交市生态修复工作中,提出重塑生态本底,以修复促发展,为系统构建古交市山水林田湖草全域生态修复规划框架,提出以下基本原则。

3.3.1 坚持规划引领,统筹各类生态资源,兼顾复合生态效益

基于对煤炭资源型城市生态本底的综合评估,考虑各要素系统性,注重空间完整性,统筹设计山水林田等生态系统的整体保护,实现城市生态系统最大整体效益的发挥。

3.3.2 坚持问题导向,开展全域性生态修复,实现“山、水、林、田”等生态系统的治理

生态系统的修复是一个因地制宜的过程,需要针对不同的问题做专业的研究调查,对城市生态问题突出、亟需修复的区域进行重点修复,消除城市内各类显性、隐形的地质灾害和环境污染,进而引导城市“山、水、林、田”等各类生态要素的修复与改善。

3.3.3 坚持项目带动,落实区域实践的行动计划

理论联系实践,注重全域生态修复前期研究的同时,要落实后期项目实践。在统筹“山、水、林、田”等修复系统工作的基础上,探索生态修复工作方法,制定城市生态修复行动计划,推进有实效的生态修复项目落地,并建立可推进的长效生态修复机制。

针对古交市环境污染较严重、过度利用土地资源等特殊生态问题,制定了“现状评估-潜力分析-划定分区-实施路径”的古交市生态修复路径,以求使古交市生态修复工作达到范围覆盖全域性、规划统筹引领性、对象聚焦生态性、行动实施持续性,为打造煤炭资源型城市生态修复的“古交模式”奠定理论基础。煤炭资源型城市生态修复框架体系示意图如图5所示。

图5 煤炭资源型城市生态修复框架体系示意图

3.4 古交市全域生态保护总体规划

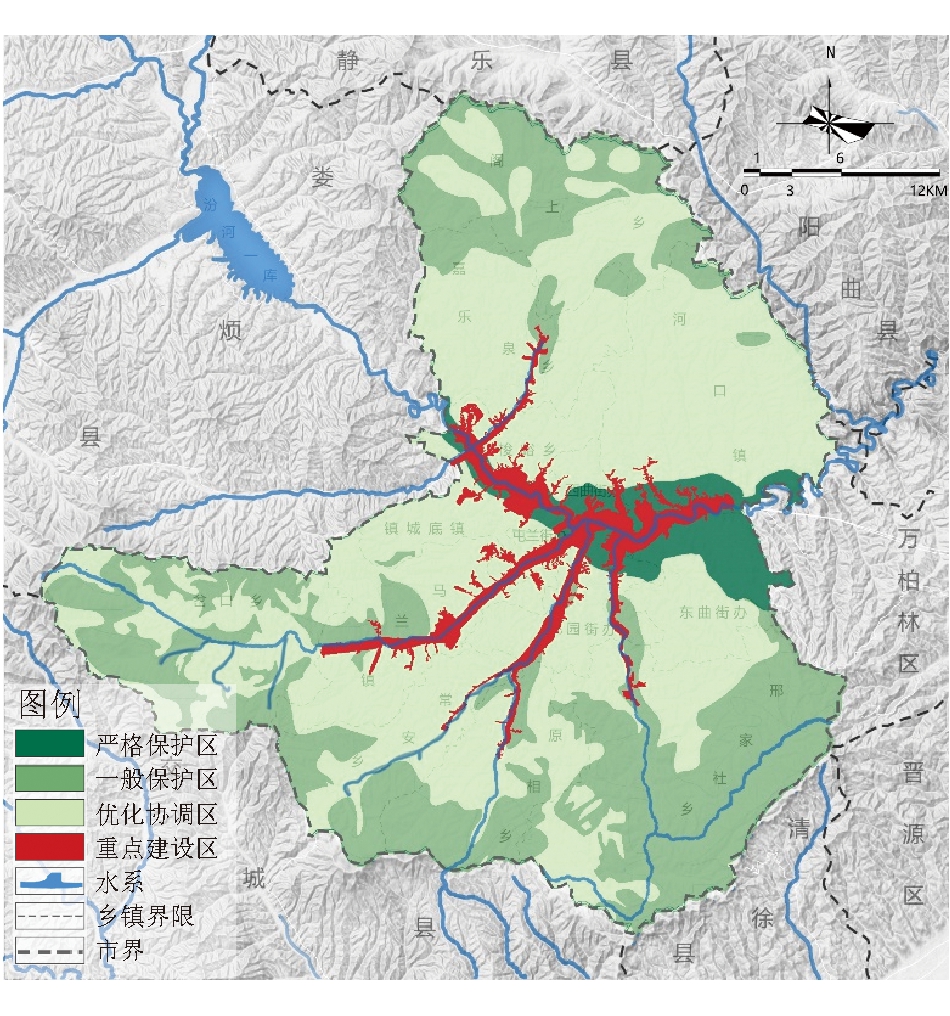

结合古交市的现状调研和生态重要性评估,将古交全域的生态格局划分为严格保护区、一般保护区、优化协调区、重点建设区,形成满足城市生产、生活和生态需求的空间格局,古交市全域生态保护空间总体布局规划图如图6所示。

3.4.1 严格保护区

以晋祠泉域和森林公园为核心。以生态涵养及保育恢复为主,需严格执行项目准入制度和“一事一议制度”的分级管理办法,严禁可能导致生态污染、破坏生态功能的经营活动。

3.4.2 一般保护区

生态敏感性高且生态系统服务功能强的地区。该地区不适宜大规模开发,在不影响人文、自然景观保护与发展的前提下,可进行适度的旅游开发活动,但应采取一定的资源补偿措施。

3.4.3 优化协调区

以农田、林地要素为主的区域。有条件地区可发展生态农业、经济林项目,控制开发强度并保持生态廊道的完整性,严禁进行高污染、高排放、破坏农田环境和林业环境的经营活动,并在开发活动中采取适当的生态修复措施,包括低冲击开发、边坡生态修复、水系整治等。

图6 古交市全域生态保护空间总体布局规划图

3.4.4 重点建设区

以建设用地为主的地区。有条件进行规模化城镇发展的区域,应严格执行相关法律法规及法定规划,合理控制人均建设用地、人口布局及开发建设强度,还需注意绿地系统的建设,打造生态、舒适、宜人的生产和生活环境。

3.5 古交市全域生态修复规划

3.5.1 古交市全域生态修复分区规划

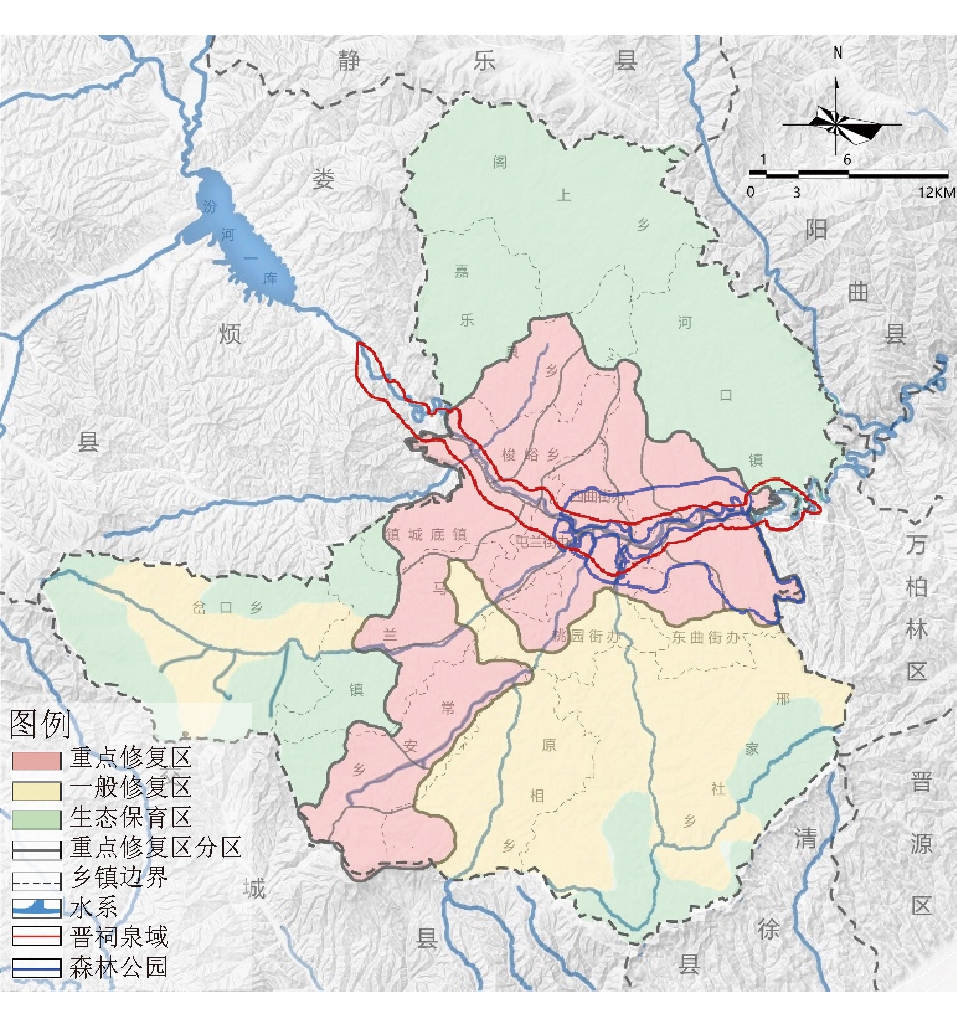

通过对古交的现状评估及潜力分析后,并基于全域生态红线、地质灾害、采矿迹地与生态重要性作为分区依据,最终将古交生态修复空间划分为重点修复区(Ⅰ)、一般修复区(Ⅱ)和生态保育区(Ⅲ),分别采用生态重建、辅助再生和保护保育的模式进行修复,其中重点修复区为452.32 km2,一般修复区为419.72 km2,生态保育区为640.31 km2。古交市全域生态修复分区如图7所示。

(1)重点修复区,以汾河、原平川流域两岸及屯兰川中游地区为主。该区域地质灾害与采矿迹地分布密集,造成的一系列环境问题严重影响了居民生活,因此该区域生态修复规划以地质灾害防治、矿区环境治理、水源地涵养为主要目标,并采用生态重建的修复模式。

(2)一般修复区,以屯兰川上游及大川河中游地区为主。该区域位于林地密集区与中心城区的缓冲带,采矿迹地的存在对居民生活影响不大,但生态环境亟需修复治理,因此该区域生态修复规划以水土保持、污染治理为主要目标,采用辅助再生的修复模式。

图7 古交市全域生态修复分区

(3)生态保育区,以阁上乡与河口镇北部为主。该区域地质灾害分布零散且距离生活区较远,因此该区域生态修复规划以林地保育为主要目标,采用保护保育的修复模式。

3.5.2 古交市山水林田生态修复规划

山水林田等生态系统的修复规划应着眼于全域,针对不同的问题进行专项研究调查,针对各系统提出不同的规划策略,以此引导城市“山、水、林、田”等各类生态要素的修复与改善。

(1)山体修复规划。以消险减灾为前提、以合理利用为目标、以生态绿色为导向,对山体地形地貌及其森林植被资源进行全面保护与管控,逐步恢复山体生态功能,针对山体破损的实际情况,分为山体秃斑补植治理、露采矿山修复治理、各类地质灾害治理这3种思路开展山体生态修复。

(2)水体修复规划。以“一河一策,分级分类治理”为导向,规划分为“一河三川”开展水体生态修复,从“水安全-水质量-水生态”这3个维度着重进行水体生态修复规划,将生活、生产、生态与水体修复联系起来。

(3)林地修复规划。通过山体公园、街头公园、滨河公园的建设,构建“一河三川”绿色基础设施廊道,加强城市建设与公园绿地的融合;优化树种结构,加强林相改造,营造生态与经济兼顾、多树种混交林的林地生态系统;完善绿地空间连续性、整体性,优化绿地服务功能,构建集约高效的绿化空间。

(4)农田修复规划。以高效农田建设和采煤沉陷区、矸石山治理为关键抓手,统筹实施土地整治、高标准农田建设、遗留工矿废弃地复垦,着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。

4 结语

自建国以来,煤炭资源型城市的生态修复从萌芽、产生、发展逐步走向了成熟,其生态修复规划历经土地整理规划、生态景观建设阶段,目前进入到山水林田湖草一体化生态修复规划的新阶段,其发展历程充分反映了我国各级政府、学术机构、规划管理者和人民群众对人类与自然关系认知的多维转变及完善。

目前,煤炭资源型城市全域生态修复规划的理论体系及实践方法尚处于起步阶段,各个城市都在进行努力尝试,山水林田湖草生命共同体的修复和保护规划并不是呈现在图纸上的美丽图片,而在于一系列的制度安排和顶层设计的制定,使得各方力量能被巧妙地导向公共利益和城市复兴。这不仅仅是学术界和相关专业人员的任务,更与全社会息息相关,值得人们长期地关注参与和进行深层次的思考。

[1] 张宏.当前煤炭宏观经济形势分析[J].中国煤炭工业,2020(7):30-33.

[2] 王军,应凌霄,钟莉娜.新时代国土整治与生态修复转型思考[J].自然资源学报,2020,35(1):26-36.

[3] 王欢欢,沈山.新中国成立70周年以来我国煤炭资源型城市发展与转型研究综述[J].经济师,2019(9):14-16.

[4] 沈清基,彭姗妮,慈海.现代中国城市生态规划演进及展望[J].国际城市规划,2019,34(4):37-48.

[5] 刘国华,舒洪岚.矿区废弃地生态恢复研究进展[J].江西林业科技,2003(2):21-25.

[6] 邓小芳.中国典型矿区生态修复研究综述[J].林业经济,2015,37(7):14-19.

[7] 张亚波.矿山废弃土地复垦研究现状及生态重建构想[J].绿色科技,2019(4):81-82,87.

[8] 卞正富,张国良,林家聪.高潜水位矿区土地复垦的工程措施及其选择[J].中国矿业大学学报,1991(3):74-81.

[9] 张瑜,郭达志,吴立新.论地表沉陷预测在矿区土地复垦中的作用[J].中国土地科学,1997(2):36-38,35.

[10] 吴侃,靳建明. 时序分析在开采沉陷动态参数预计中的应用[J].中国矿业大学学报,2000(4):73-75.

[11] 李宗禹,朱自斌.矿区林业土地复垦的规划及其经济学观点[J].冶金矿山设计与建设,1996(5):55-60.

[12] 周国良.潘田矿区土地复垦规划与实践[J].有色冶金设计与研究,1994(3):37-40,44.

[13] 魏远,顾红波,薛亮,等.矿山废弃地土地复垦与生态恢复研究进展[J].中国水土保持科学,2012,10(2):107-114.

[14] 谢守祥,陈小毅.矿区产业结构演变对矿区生态系统的影响[J].煤炭经济研究,2003(5):11-13.

[15] 胡振琪,程琳琳,宋蕾.我国矿产资源开发生态补偿机制的构想[J].环境保护,2006(19):59-62.

[16] 王霖琳,胡振琪,赵艳玲,等.中国煤矿区生态修复规划的方法与实例[J].金属矿山,2007(5):17-20.

[17] 林祖锐,常江,王卫.城乡统筹下徐州矿区塌陷地生态修复规划研究 [J].现代城市研究,2009(10):91-95.

[18] 马丽,田华征,康蕾.黄河流域矿产资源开发的生态环境影响与空间管控路径[J].资源科学,2020,42(1),137-149.

[19] 孔令伟,薛春晓,苏凤,等.不同建植技术对露天煤矿排土场生态修复效果的影响及评价[J].水土保持研究,2017,24(1),187-193.

[20] 胡振琪.我国土地复垦与生态修复30年:回顾、反思与展望[J].煤炭科学技术,2019,47(1):30-40.

[21] 刘伟聪,杨木壮,陈俊垚,等.基于CiteSpace的中国国土空间生态修复研究知识图谱分析[J].国土与自然资源研究,2021(1),86-91.

Comprehensive ecological restoration of coal resource-based cities under the planning guidance——a case as Gujiao city of Shanxi province

CHANG Jiang,MING Li,CHEN Yedong. Comprehensive ecological restoration of coal resource-based cities under the guidance of planning —— a case as Gujiao City of Shanxi Province[J]. China Coal, 2021,47(5):83-90. doi:10.19880/j.cnki.ccm.2021.05.013

- 相关推荐